Cet article publié dans Je Suis Français le 5 janvier 2021 avait déjà suscité un vif intérêt. Nous le reprenons aujourd’hui pour fixer les idées, remettre les pendules à l’heure sur une question importante qui tient de la nature même de notre école de pensée.

Par Pierre de Meuse.

… « l’appréhension de Maurras de voir le catholicisme se tourner vers une conciliation avec la démocratie idéologique » …

… « l’appréhension de Maurras de voir le catholicisme se tourner vers une conciliation avec la démocratie idéologique » …

Dès les débuts, notre mouvement s’est fondé sur la nécessité d’une alliance entre libres-penseurs, agnostiques ou athées, persuadés de l’enjeu du combat, et catholiques français pénétrés de leur tradition, et déterminés à la sauver.

La déclaration d’adhésion à l’Action Française est rédigée ainsi : «Français de naissance et de cœur, de raison et de volonté, je remplirai tous les devoirs d’un patriote conscient. Je m’engage à combattre tout régime républicain. La république en France est le règne de l’étranger. L’esprit républicain désorganise la Défense nationale et favorise les influences hostiles au catholicisme traditionnel. Il faut rendre à la France un Régime qui soit français. » Nulle part il n’est précisé que l’AF obéit à la hiérarchie catholique ni que la Foi catholique est un préalable à l’engagement dans le mouvement.

La déclaration d’adhésion à l’Action Française est rédigée ainsi : «Français de naissance et de cœur, de raison et de volonté, je remplirai tous les devoirs d’un patriote conscient. Je m’engage à combattre tout régime républicain. La république en France est le règne de l’étranger. L’esprit républicain désorganise la Défense nationale et favorise les influences hostiles au catholicisme traditionnel. Il faut rendre à la France un Régime qui soit français. » Nulle part il n’est précisé que l’AF obéit à la hiérarchie catholique ni que la Foi catholique est un préalable à l’engagement dans le mouvement.

Pourquoi Maurras a- t-il choisi de rompre avec le « principe d’inséparatisme » qui imprégnait le légitimisme avant 1890 ? L’inséparatisme était animé par l’idée qu’il y avait une solidarité totale entre l’Eglise et le royalisme et que l’on ne pouvait défendre l’un sans l’autre et réciproquement. Cette vision des choses, à vrai dire, était compatible avec le gallicanisme traditionnel, mais nullement avec l’ultramontanisme qui dominait la pensée contre-révolutionnaire au XIX° siècle.

En effet, pour les ultramontains, la royauté française, et la France elle-même, étaient du domaine du contingent alors que Rome s’affirmait comme la voix de l’Absolu ; de sorte que lorsque Léon XIII (ci-contre), poussé par le Cardinal Rampolla, décida de rallier l’Église à la république, il s’attendait à être obéi sans exception ni murmure. D’ailleurs, après l’échec de cette politique, le pape attribua son fiasco, non au caractère idéologique de la république française, mais à l’indiscipline des catholiques. Maurras, qui resta toujours meurtri par le Ralliement, constata que l’inséparatisme était logiquement impraticable. Cependant, d’autres raisons motivaient son attitude.

En effet, pour les ultramontains, la royauté française, et la France elle-même, étaient du domaine du contingent alors que Rome s’affirmait comme la voix de l’Absolu ; de sorte que lorsque Léon XIII (ci-contre), poussé par le Cardinal Rampolla, décida de rallier l’Église à la république, il s’attendait à être obéi sans exception ni murmure. D’ailleurs, après l’échec de cette politique, le pape attribua son fiasco, non au caractère idéologique de la république française, mais à l’indiscipline des catholiques. Maurras, qui resta toujours meurtri par le Ralliement, constata que l’inséparatisme était logiquement impraticable. Cependant, d’autres raisons motivaient son attitude.

N’oublions pas qu’à la fin du XIX° siècle 90% de la population pratiquait la religion catholique. Malgré cette majorité écrasante, la monarchie chrétienne n’avait pu être rétablie, car une grande part des élites s’étaient rangés du côté du libéralisme ou de l’athéisme. Maurras va adopter à leur égard une attitude nouvelle qui consiste à leur montrer combien la tradition ne s’oppose pas au progrès des connaissances. Et il s’appuie sur une partie de la pensée d’Auguste Comte, laissant dans l’ombre le reste. Pour l’AF de l’orée du siècle, on peut être fidèle à n’importe quelle religion ou irréligion, juif, protestant, païen, athée ou agnostique, à la condition d’accepter le salut public national et reconnaître au catholicisme la place de religion nationale. Non pas la religion de la majorité des français, comme la Charte révisée de 1830, mais religion de la France. Au moment de la mise à l’index de l’ensemble des publications et du mouvement, c’est ce qui lui fut reproché.

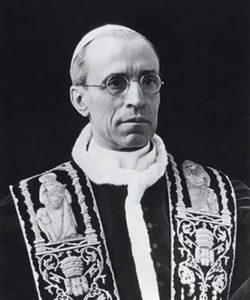

Certes, il y avait bien des manœuvres politiciennes dans cette condamnation, mais, plus profondément, Pie XI n’admettait pas que l’on pût être favorable à l’Eglise sans se soumettre à ses dogmes et à ses injonctions. Dans une lettre à Wladimir d’Ormesson de 1927, le Maréchal Lyautey, qui se tenait pourtant à distance des maurrassiens, s’indigne de « l’anathème jeté par Etienne Borne, abstraction faite de l’A.F., sur tous les » non-croyants » qui aiment l’Eglise, sont convaincus de son indispensabilité sociale et nationale et sont résolus à marcher pour elle, pour ses œuvres, pour son soutien, sans en être intégralement. C’est le thème du journal la Croix. C’est l’essence même des paroles du Vatican. » Jamais l’AF ne céda sur ce point, malgré la détresse de ceux qui, comme Robert d’Harcourt, lui écrivirent avec leur démission : « Quels que soient les déchirements, un catholique ne peut sortir de l’obéissance, sans risquer de voir s’éteindre en lui la lumière qui est le guide de sa vie. »

Certes, il y avait bien des manœuvres politiciennes dans cette condamnation, mais, plus profondément, Pie XI n’admettait pas que l’on pût être favorable à l’Eglise sans se soumettre à ses dogmes et à ses injonctions. Dans une lettre à Wladimir d’Ormesson de 1927, le Maréchal Lyautey, qui se tenait pourtant à distance des maurrassiens, s’indigne de « l’anathème jeté par Etienne Borne, abstraction faite de l’A.F., sur tous les » non-croyants » qui aiment l’Eglise, sont convaincus de son indispensabilité sociale et nationale et sont résolus à marcher pour elle, pour ses œuvres, pour son soutien, sans en être intégralement. C’est le thème du journal la Croix. C’est l’essence même des paroles du Vatican. » Jamais l’AF ne céda sur ce point, malgré la détresse de ceux qui, comme Robert d’Harcourt, lui écrivirent avec leur démission : « Quels que soient les déchirements, un catholique ne peut sortir de l’obéissance, sans risquer de voir s’éteindre en lui la lumière qui est le guide de sa vie. »

Cette fermeté de Maurras se justifiait aussi, quoiqu’il ait eu la brève, mais forte, satisfaction d’être soutenu par Pie X, par l’appréhension de voir le catholicisme se tourner vers une conciliation avec la démocratie idéologique. Cette tendance n’est pas nouvelle et se retrouve dans toute l’histoire de l’Eglise, comme un courant minoritaire, mais constant, rejeté par le Magistère, mais toujours renaissant. Ce mouvement resurgit au XIX° siècle avec Lamennais, lui aussi condamné, mais continue de manière souterraine son travail de taupe.

En témoigne l’acceptation par Pie XII de la « Déclaration universelle des Droits de l’Homme ». Or, on constate qu’après de nombreuses conquêtes, comme par exemple le rejet quasi-théologique de la peine de mort, cette vision politique a pris possession du Pontificat avec François, de manière, sinon définitive, au moins très claire. Suspicion répétée à l’égard de l’Europe, injonction répétée d’accueillir inconditionnellement les étrangers, mépris de la souveraineté et de la frontière, partialité tiers-mondiste, déjà présents sous Paul VI, ont pris aujourd’hui la forme d’une admonestation permanente, dans laquelle les évêques de France ne sont pas de reste, à quelques exceptions près. Elle est bien loin, l’Eglise de l’Ordre, et cette papauté qui, selon Maurras, régissait « par-delà tous les espaces », la « seule internationale possible. »

En témoigne l’acceptation par Pie XII de la « Déclaration universelle des Droits de l’Homme ». Or, on constate qu’après de nombreuses conquêtes, comme par exemple le rejet quasi-théologique de la peine de mort, cette vision politique a pris possession du Pontificat avec François, de manière, sinon définitive, au moins très claire. Suspicion répétée à l’égard de l’Europe, injonction répétée d’accueillir inconditionnellement les étrangers, mépris de la souveraineté et de la frontière, partialité tiers-mondiste, déjà présents sous Paul VI, ont pris aujourd’hui la forme d’une admonestation permanente, dans laquelle les évêques de France ne sont pas de reste, à quelques exceptions près. Elle est bien loin, l’Eglise de l’Ordre, et cette papauté qui, selon Maurras, régissait « par-delà tous les espaces », la « seule internationale possible. »

Cela dit, nous aurions beaucoup de mal à tenter de prouver que le pape n’est pas le pape, ni qu’il n’est plus catholique. En revanche nous pouvons, sans faire de concession mais courtoisement, montrer combien les propos de François sont contraires à l’enseignement de l’expérience dans les sciences sociales, selon les leçons de notre école de pensée, et ne peuvent conduire qu’à de catastrophiques issues.

Cela dit, nous aurions beaucoup de mal à tenter de prouver que le pape n’est pas le pape, ni qu’il n’est plus catholique. En revanche nous pouvons, sans faire de concession mais courtoisement, montrer combien les propos de François sont contraires à l’enseignement de l’expérience dans les sciences sociales, selon les leçons de notre école de pensée, et ne peuvent conduire qu’à de catastrophiques issues.

Dans le même ordre d’idées, qu’il nous soit permis, à titre personnel, de formuler quelque critique sur la façon dont les organisations catholiques, même proches de nos idées, ont cru devoir mener le combat contre les « réformes sociétales » en cours. Comme leurs dirigeants savent que les interdits issus du dogme ne suscitent pas l’approbation des Français, ils jugent préférable de ne pas les mentionner, mais enveloppent l’ensemble des techniques et législations discutées dans un discours réprobateur au vocabulaire « humaniste » imprécis, où les mots honnis d’eugénisme, de commercialisation du corps humain, et de transhumanisme sont fustigés sans faire le détail des objets désignés. Alors qu’une critique sociologique effectuée dans la ligne de Le Play, et attachée seulement à l’utilité sociale, permettrait de distinguer ce qui est intolérable et pourquoi, ce qui reste dans les limites du privé et ce qui peut être utile et à quelle condition. Nous serions sans doute mieux écoutés. ■

© JSF – Peut être repris à condition de citer la source

Je n’ai pas un mot à contester, ni à ajouter à ce brillant et parfait éclairage donné par Pierre de Meuse à une question aussi importante. La perspective historique et la clarté intellectuelle sont impeccables.

Je pense aussi que cet article est nécessaire « en interne », si je puis dire. Je constate avec surprise, lorsque j’approche des jeunes gens de l’actuelle génération, que leur catholicisme affiché est volontiers ostentatoire et primordial dans leur engagement. Notre génération, celle dite « de 68 » était beaucoup moins obnubilée par cet aspect et y cohabitaient sans difficulté des gens de toutes convictions.

Moi-même redevenu désormais catholique fervent et très engagé dans ma paroisse, plutôt sceptique devant les traditionalismes (latin, soutane, etc.), il ne me viendrait pas à l’idée d’évoquer mes activités à Saint Médard lors d’une rencontre politique.

Cela est peut-être dû à la situation de « citadelle assiégée » que ressentent nos jeunes amis ?

En tout point d’accord avec Pierre de Meuse et aussi avec Pierre Builly qui a raison de souligner la valeur interne de cet article. À l’AF nous sommes le parti des politiques. Inutile de redire ce qui a été très bien dit. Simplement, je redoute une réduction monocolore de l’AF dans son recrutement, sa doctrine et sa stratégie. Cela dit, bienvenue aux cathos s’ils n’accaparent pas. Et à tous les autres s’ils sont des fervents du cher et vieux pays. Merci de l’avoir dit.

Toute mon approbation également . Nous nous occupons de politique et de politique française . D’ailleurs dans la grande tradition thomiste une partie de l’école tient pour la distinction entre deux biens communs : l’un humain ( préférable à temporel qui a trop tendance à être réduit à matériel ) et l’autre spirituel . Il y a bien sûr certaines zones de recoupement , mais la distinction demeure .

Ceci étant dit l’option monarchique reste un choix prudentiel pour un pays , le nôtre , et n’implique pas d’internationale monarchiste , contrairement à la démocratie que s’est souvent accompagnée d’une volonté missionnaire et universaliste .

Bien sûr l’appel de Maurras ne manque pas de grandeur ni de clairvoyance et il se fait ( en 1900) à une époque où tous les athées ou agnostiques avaient encore une culture religieuse bien supérieure à presque tous les catholiques d’aujourd’hui .

Première remarque tout combat a aussi une dimension mystique et culturelles et à ce titre les agnostiques et les athées peuvent être plus proches de nous que, et avoir une vraie exigence., je pense à Camus ou à Onfray , Mais le patriotisme revendiqué est-il celui de la terre des pères, dans le sens Virgile père de l’occident de Haecker) ou le patriotisme républicain des années 1900, qui lui est porteur d’ambiguïté , selon excusez moi de le dire – Jean de Viguerie ?

Certes, le combat politique doit se distinguer du combat spirituel et de l’appartenance religieuse, mais la frontière entre les deux n’est pas étanche à 100% ; Par exemple c’est le roman de Bernanos ; le plus épuré mais le plus pur sur sa foi, le journal d’un curé de campagne , qui a- entre autre– inspiré la radicalisation des jeunes gens et jeunes filles , qui n’étaient pas tous catholiques de la Rose Blanche, pendant la guerre pour combattre par tous les moyens et en prenant tous les risques un régime insane. Certes l’Eglise a tendance à sacrifier les intérêts des nations et leur souveraineté pour ses propres intérêts . Mais » le nivellement comme le fait remarquer Théodore Haecker est spirituellement antichrétien. Autour du trône de Dieu flottent les bannières que tiennent les Anges gardiens de chaque nation. Qui prétend niveler les anges ? «

Certes la vision politique de l’Église peut déconcerter et avec le pape François les divergences profondes se justifient dans le domaine de ses choix clairement exprimés, mais comme Newman je bois à sa conscience .

Enfin dernière remarque la manif pour tous n’a pas peut être pas assez expliqué le sens de combat social, quoiqu’ Aude Mirkovic , a fait un travail remarquable, mais le talon d’Achille de la Manif pour tous , est d’avoir voulu habiller son combat des oripeaux d’un régime, dont la tentation est d’extirper tous les résidus chrétiens de notre société , qui y perdurent encore. Un régime dont on combat les prétentions tout en le flattant, « se rit » de nous

Enfin les catholiques tradis ont bien des défauts, comme moi ! Mais leur fidélité au cœur de leur foi fait chaud au cœur et l’attachement au rite loin d’être désuet, est aussi le cadre qui permet la transmission vivante de la foi Maintenant chacun est libre de choisir sa paroisse et je les aime toutes à condition qu’elles ne tournent pas en rond.

D’accord avec Pierre de Meuse et ses commentateurs.

Mais attention de ne pas pour autant pratiquer une « laïcité à la Française » au sein de l’AF : « le religieux serait renvoyé à la « vie privée » et on ne devrait pas en faire état au sein du mouvement ».

L’AF est un compromis nationaliste , une alliance entre des personnes qui ont des motivations différentes. Si l’on veut bâillonner ces motivations on éteint l’énergie du militantisme. Certes toutes les motivations ne se valent pas (j’ai même rencontré des personnes qui étaient royalistes par goût des dentelles). Mais il faut pouvoir les manifester dans une juste proportion en fonction de la proportion des militants qui y adhérent et de la pertinence du thème dans l’environnement idéologique.

Les catholiques ont le droit d’évoquer leur foi car le combat politique peut être une juste application du combat spirituel. Les régionalistes ont le droit exalter les libertés de leur province. Les aristocrates ont le droit de ne pas avoir à cacher leur titre de noblesse, les « camelots » à jouer d’un style populiste, etc. ; à condition de tolérer que d’autres camarades qui ne partagent pas à 100% leurs motivations, combattent à leur côté.

Cela devrait être facile pour les cathos qui depuis la Révélation du Christ distinguent (sans les séparer) « ce qui est à César et ce qui est à Dieu » et avec la scholastique thomiste distinguent la nature et la grâce. Faire de « l’empirisme organisateur » c’est travailler dans l’ordre naturel sans exclure pour ceux qui le veulent, de prier pour une intervention surnaturelle (cf. Jeanne d’Arc).

Mais croyants ou mécréants, nous reconnaissons tous la fonction fondatrice du catholicisme dans la constitution de la France. Je souhaite que la grâce de la Foi atteigne ceux qui ont compris les bienfaits de l’Eglise dans l’Histoire, mais je ne l’impose pas.

Et je ne me priverais pas de combattre « les idées chrétiennes devenues folles » qui sont à la base des idéologies de la modernité, même si elles sont promues par le Pape.

Tout à fait d’accord avec vous ,rien a rajouter !

Tout à fait d’accord Michel Michel.

Comme d’habitude Michel apporte sa vue perçante, équilibrée et solide à un débat qui n’a pas lieu d’être entre nous.

Difficile de faire un plus revigorant coquetel. Nous avons dans les commentaires tous les ingrédients de l’esprit et du cœur. Merci à Pierre d’avoir ainsi suscité ces rappels fondamentaux.

Excellente intervention de Pierre de Meuse, brillant comme à son habitude.

Je me permettrai cependant une remarque (extérieure, puisque je ne suis pas d’AF). J’ai bien conscience d’arriver après la bataille, mais un bon texte n’a pas d’âge.

Premièrement, il me semble que l’aconfessionnalité de l’AF ne trompe personne. Je ne doute pas de la sincérité de ceux qui la mettent en avant (Pierre de Meuse au premier chef). Mais il me semble tout de même que le catholicisme, s’il n’est pas la religion de la majorité des Français, est celle de la majorité des gens d’AF. Pour l’heure, je n’ai jamais rencontré un seul royaliste protestant, juif, musulman, athée, etc. Il y en a sans doute, mais ils doivent être extrêmement minoritaires. Du reste, l’AF ne tient-elle pas un discours contradictoire en se disant aconfessionnelle (le plus sincèrement du monde, je le répète) tout en demandant à ses membres de défendre une monarchie catholique et un catholicisme comme religion nationale ? Comment un protestant ou un athée pourrait-il souscrire à ce Credo ?

Si l’on voulait aller plus loin, on pourrait dire que le catholicisme défendu par l’AF semble être celui des traditionalistes. Rien de mal en cela, bien au contraire. Mais du coup, les catholiques « classiques » (faute d’une meilleure expression) ne peuvent que difficilement adhérer à la doctrine de l’AF ; moi-même, qui assiste le plus souvent à la forme ordinaire en français, je me sens un peu seul, parfois, lorsque je suis avec des royalistes.

Je termine en disant tout de même que M. de Meuse a raison dans son dernier paragraphe : je partage sa critique de l’argumentaire « LMPT » (quoique pour des raisons probablement différentes).

@Grégoire legrand : vous n’avez jamais rencontré des gens d’AF athées ? Vous ne devez pas avoir eu 20 ans en 68 ! Notre génération militante était profondément clivée, au contraire, entre cathos – presque toujours « tradis » et même – horresco referens ! – nantistes et athées paillards. Demandez donc à Bernard Lugan (qui en plus se dit de « culture » protestante) et à Philippe Houbart (l’homme qui piqua AFU à Pujo)… Des Juifs ? Éric La ttès, ou Pierre Basch (éditions Nathan)…

Il semble qu’aujourd’hui les frontières s’élèvent et les communautés se dressent… Les cathos étaient prépondérants, certes, à l’AF de mes belles années, mais beaucoup moins qu’aujourd’hui. On faisait assez facilement la part belle entre nos convictions politiques et nos implications – ou non religieuses -.

De nos jours, l’Église est une citadelle assiégée – que nous devons donc tous défendre -. Mais je suis moi, profondément engagé dans ma paroisse, catéchiste, membre du Conseil paroissial, profondément choqué de ces messes en latin, de ces adulations pour la soutane, de ces refus de toute évolution que font subir les tradis à notre manière d’être.

« vous n’avez jamais rencontré des gens d’AF athées ? Vous ne devez pas avoir eu 20 ans en 68 ! »

De fait : en 68, je n’étais pas né.

@Grégoire Legrand : Tout cela rejoint ce que dit Pierre de Meuse : l’adhésion – ou non – au catholicisme faisait beaucoup moins partie du bagage jadis (au moment où le catholicisme était pourtant sociétalement bien plus vigoureux) qu’aujourd’hui.

Il faut toujours se garder de se « sectariser » et de s’essentialiser.

Tout à fait : pas de sectarisme. Et je m’empresse de préciser que je suis d’accord avec Pierre de Meuse quant au fond de son article : l’AF doit rester aconfessionnelle. Cela dit, n’étant pas d’AF, je suis moins bien placé que vous (ou M. de Meuse) pour en parler.

Je suis tout à fait d’accord, pour ma part, avec Henri et Michel Michel. Que l’AF Soit aconfessionnelle est une chose, qu’elle rejette dans le domaine privé ceux qui, catholiques (tradis ou non), lui appartiennent, serait une grave erreur. Ce serait tomber dans un laïcisme qui me paraît contraire à toute l’oeuvre de Maurras. Sa « politique naturelle » est toujours demeurée ouverte à un surnaturel auquel, agnostique, il n’adhérait certes pas, mais auquel, il aspirait (au point de le retrouver en plénitude à la fin de sa vie). Pour avoir lu très tôt saint Thomas, il savait trop bien comment l’Église catholique a été la forme (au sens philosophique que lui donnaient Aristote et saint Thomas) civilisatrice de notre culture pour ignorer qu’elle demeure le vecteur d’un renouvellement culturel pour l’humanité tout entière, c’est-à-dire pour l’homme en sa condition véritable où le mal et le bien se disputent la meilleure place. N’oublions pas en outre qu’une des principales pièces du procès qui a été fait à Maurras au moment de la condamnation de son mouvement étaient une accusation de « naturalisme ». Cette accusation serait vraie s’il n’avait aspiré qu’à une conception strictement naturelle du bien humain, ce qui, à mes yeux, est totalement faux. Il s’avait trop bien, avec les catholiques de son mouvement, que si nature et grâce se distinguent, elles ne sauraient être séparées. Et ce caractère inséparable du naturel et du surnaturel doit toujours rappeler à un maurrassien, même s’il ne professe pas la foi catholique, que l’ « empirisme organisateur » ne se suffit pas à lui-même et qu’il doit demeurer ouvert à la dimension métaphysique et religieuse s’il veut être lui-même au service du bien humain intégral. Un authentique disciple de Maurras comme Pierre Boutang ne m’aurait pas contredit.

Maurras a écrit sur le catholicisme romain des éloges d’une hauteur de vue et d’âme auquel, de toute façon, n’atteint aucun d’entre nous. Il a démenti avec un certain mépris pour leur piètre vision des choses ceux qui lui ont reproché de ne voir dans le catholicisme qu’un moyen de maintien de l’ordre politique. Que le catholicisme ait été l’un des constituants – peut-être le principal – de l’âme et de l’ordre français est enseigné à l’Action française. Elle n’enseigne ni le laïcisme ni l’idée saugrenue que la religion serait d’ordre privé. Cela ne l’empêche pas d’appeler dès sa fondation à un compromis de défense de la France, catholiques et non catholiques. Heureusement d’ailleurs quand on mesure à quel point les catholiques se sont réduits à peu de chose en France et en Europe… et par ailleurs comment l’Église dite officielle joue désormais un rôle politique et même parfois moral révolutionnaire-destructeur.

Ne divaguons pas : je n’ai jamais vu qu’un ou des catholiques aient été rejetés comme tels à l’Action française. Ils y ont toujours été largement majoritaires. Mais justement, jusqu’à présent, ils savaient fort bien que l’AF n’est pas un mouvement confessionnel. Cette conception était aussi la leur. Et à l’AF la camaraderie entre catholiques et non-catholiques n’était même pas une question.

Catholique malgré le pape François et maurrassien j’ai toujours su, pensé, professé que l’AF n’est pas un mouvement confessionnel.

Je viens de lire ce qui précède écrit par des gens intelligents, cultivés, qui expriment bien clairement leur(s) pensée(s). (Malgré mon très grand âge, je me sens petit garçon à côté) Alors, je me permets de m’exprimer brièvement et clairement: -Je suis républicain – je vous demande bien pardon, Messieurs! -Je précise : au sens étymologique. La « chose publique » appartient à tous les citoyens d’une nation; les élus du peuple sont et doivent être convaincus d’être au service de la « chose publique » ! Conséquence: je suis démocrate, donc je veux que la force, la puissance politique appartiennent au peuple qui gouverne par l’intermédiaire de ses élus s’ils l’ont été librement…Et pour « couronner » (!) le tout: je suis royaliste! Pour beaucoup d’entre vous, sans doute il y a contradiction dans les termes revendiqués ici: « républicain », « démocrate » d’opposent à « royaliste ». Pour moi pas. Les actuels régimes européens qui s’approchent le plus de mon idéal politique sont les royaumes qui, en réalité, sont des « républiques couronnées »: ce qui est bien différent de notre « République » avec son bonnet phrygien…

D’un point de vue sémantique, vous avez raison : la république n’exclut pas en soi une forme royale ou monarchique. Sans même remonter à Aristote, le républicanisme classique, celui de John Locke, Bolingbroke ou Montesquieu, s’accommode fort bien d’un monarque (sans parler de Jean Bodin et de ses « Livres de la République »).

Cependant, cette référence à la république pose deux problèmes. D’abord, elle ne trompe personne : tout le monde associe aujourd’hui ce mot à un régime où les dirigeants sont élus pour une période de temps déterminée ; est-il profitable de perdre du temps à redéfinir les termes du débat ? Ensuite, ce mot de république est très vague et son utilisation à toutes les sauces fait qu’on ne voit plus très bien ce qu’il signifie réellement. C’est tout le propos de Frédéric Rouvillois dans « Être ou ne pas être républicain », auquel je me permets de vous renvoyer.

Membre de l’AF et juif traditionnaliste/orthodoxe c’est possible !!, je suis là et dans ma section tout le monde sait et respecte cela!

Pour que Vive la France, Vive le Roi !

Le Royaume de France est TRÈS CHRÉTIEN, la France est «fille aînée de l’Église», le Royaume de France est bel et bien «confessionnel», qu’il n’en déplaise donc à nul.

Maintenant, qu’il plaise à une quelconque option politique de délibérer «politiquement» de ne pas accorder confession est affaire strictement politique et ne saura trouver de validité confirmée, ou non, que par les poids et contre-poids de ses réussites ou échecs.

Maurras pouvait bien penser ce qu’il pensait, avec tout le génie intellectuel que j’admire, cela ne change rien à la réalité royale de France, et il le savait plus que quiconque.

Du reste, depuis les capitulaires carolins, le Royaume est terre d’asile, sans distinction de confessions, tout comme l’édifice ecclésial, d’ailleurs : le bâtiment n’a jamais exigé que l’on confessât quoi que ce soit avant d’entrer, fût-ce à cheval et fût-ce en armes : «il y a plusieurs demeures dans la Maison du Père»…

De plus, la chrétienté CATHOLIQUE se distingue en ce qu’elle se reconnaît textuellement comme UNIVERSELLE («katholikos», également titre, soit dit en passant, des patriarches orthodoxes). Ce n’est pas rien, même si cette «complexité» lexicale dépasse vertigineusement tous les niveaux de compréhension de l’athéisme et de l’agnosticisme, également accueillis par la charité chrétienne.

Le «non-fessionnalisme» éventuel de l’AF n’est qu’une éventualité qui ne doit pas cacher la forêt de l’ensemble des autres, à commencer par l’éventualité «culturelle» majeure selon laquelle il n’y a aucune «Europe» concevable sans sa chrétienté d’origine – jusques et y compris «de l’Atlantique à l’Oural» et sans préjudice des terres du Maghreb et d’Asie centrale.

C’est un peu une sottise que de se polariser sur cette non-confessionnalité, qui est bien la dernière roue du carrosse d’Action française dont il faut se soucier.

Pour finir, je m’en remets à la complainte de Charles d’Orléans :

«Dieu a les bras ouverts pour t’accoler,

Prêt d’oublier ta vie pécheresse ;

Requières pardon, bien te viendra aider

Notre Dame, la très puissant princesse,

Qui est ton cri, et que tiens pour maîtresse ;

Les saints aussi te viendront secourir,

Desquels les corps font en toi démourance.

Ne veuilles plus en ton péché dormir,

Très chrétien, franc royaume de France.»

Ce débat est intéressant , et je rejoins sans restriction la synthèse de Michel. Mais aussi brillante soit la démonstration de Pierre de Meuse , je voudrais quand même ajouter que l’Af est royaliste et Française, et ces deux qualificatifs mis ensemble signifient catholique au sens Bernanosien : la France a une vocation spirituelle dont elle ne peut s’échapper. Elle est nationalistes et universelle et si elle sort de cette voie, elle devient toxique au monde entier. Du reste Maurras, agnostique se disait catholique de raison et adressa à la fin de sa vie un beau message à Pierre Boutang: « Nous reconstruirons la grande arche catholique et royale, en haut la monarchie, en bas les républiques et par tous les espaces la papauté. Donc oui, l’Af est a-confessionnelle, mais elle n’est pas pour autant réduite au laïcisme républicain et les catholiques enracinés ne sont pas sommés à l’Af de raser les murs.

Il est superfétatoire de dire que l’AF ne peut être réduite au laïcisme républicain. Personne n’a jamais songé que je sache à cette réduction improbable contraire à toute la doctrine et toute la tradition de l’Action Française. D’autre part, personne, catholique ou non catholique, n’est prié de raser les murs au sein de l’aristocratie militante qu’est l’Action Française. En revanche, il faut détromper ceux qui croient que l’Action Française se définit comme un mouvement confessionnel.

Au demeurant, je crois bien qu’il n’y a plus en France aucun grand mouvement politique qui se définisse comme confessionnel.

Merci à Grégoire Legrand qui constate l’évidence: « Tout le monde associe ce mot (de république) à un régime où les dirigeants sont élus pour une période de temps déterminée » Exact. C’est la Révolution, dans sa période « terroriste » qui a opposé ce mot de « République » à « monarchie » ou « royaume ». A la France de redonner son sens originel au mot « république », celui de Bodin, Montesquieu et les autres que vous citez: « la chose publique ». Il pourrait ainsi être utilisé pour les royaumes européens.

« Ensuite, dites- vous, ce mot de république est très vague et son utilisation à toutes les sauces fait qu’on ne voit plus très bien ce qu’il signifie réellement ». Encore exact. Alors, n’hésitons pas à l’utiliser quand on évoque l’un des royaumes européens comme le fait Robert Hazell dans Le Monde des 7, 8 et 9 mai 2023, page 20 : »Certaines des démocraties les plus avancées au monde sont des monarchies affirme le constitutionnaliste qui juge positivement les premiers mois du règne de Charles III, couronné ce 6 mai » Au centre de cet article cité, on voit une photo:: la jeune Reine Elizabeth II regarde son bébé, le futur Charles III, reposant dans son berceau…

Tout est très significatif dans cette page d’un quotidien qu’on ne peut suspecter d’anti-républicanisme! Voilà mon idéal de « république »: le fonctionnement actuel des institutions démocratiques du pays concerné uni à son Histoire! « Todo es atado » …mais pas au sens franquiste!

Pour aller dans votre sens, je constate qu’il existe encore au moins un royaume qui s’identifie comme une république : il s’agit de l’Australie, dont le nom officiel est « Commonwealth of Australia » (que l’on peut traduire par « République d’Australie »). Ceci dit, c’est l’exception qui confirme la règle. Et je ne vois pas l’intérêt de perdre du temps et de l’énergie pour reconquérir ce mot quand nous avons déjà fort à faire ailleurs (et un mot dont la signification réelle apparaît bien floue). Au passage, si rétablir la royauté revient à rétablir un roi inaugurateur de chrysanthèmes comme en Grande-Bretagne, je n’en vois pas tellement l’intérêt. Que je sache, les monarchies parlementaires d’Europe ont les mêmes problèmes que nous, parfois en pire. Enfin, je crois que nous nous éloignons de la question, celle de la confessionnalité de l’AF (et sur ce point, la démonstration de Pierre de Meuse me convainc, à une réserve près, indiquée plus haut).

à J.P. Raulot : je ne sache pas qu’il y eût jamais «en France aucun grand mouvement politique qui se » fût défini «comme confessionnel». Sauf, évidemment, le Royaume de France lui-même – «très chrétien franc royaume de France» –, lequel n’a rigoureusement rien en commun avec quelque «mouvement» que ce soit.

L’Idée royale est sans relation intellectuelle ni spirituelle avec le concept «politique», tel que celui-ci a évolutivement été imposé au long des révolutions cartésienne, cromwellienne, étasunienne, française(s), libérale, bolchevique, fasciste, nationale-socialiste, «culturelle» maoïste, européiste et autres vilenies.

Il s’agit non seulement de se montrer contre-révolutionnaire, mais, plus actuellement encore, contre-politique !

Ainsi, la question «confessionnelle» – plus ou moins posée ou non – n’aura pas plus lieu d’être que le concept «politique» (au sens mondain du terme où on l’entend vulgairement).

Il y a là un débat fondamental sur le fait de savoir, au fond, s’il y a lieu de l’expurger de toutes données «confessionnelles» ou s’il n’y aurait pas nécessité vitale de soumettre la première notion politique évoquée au crible du spirituel…

Tout pouvoir qui ne fait pas «don de [sa] personne à la France», pour reprendre la formule de «divine surprise», s’exerce exclusivement au service de lui-même, sous couvert de telle ou telle autre idéologie, qui font assaut de malignité entre elles. D’ailleurs, je gage que si, au lieu de «Révolution nationale», il avait été déclaré une CONTRE-RÉVOLUTION, l’épithète serait tombée d’elle-même, quasi algébriquement, l’action s’en serait trouvée mieux «universelle», si j’ose dire – c’est-à-dire, intellectuelle – et aurait alors proposé l’alternative évidente aux contrefaçons bolcho-hitléro-américaines, alors que, comme la suite l’a démontré, c’est sur la base révolutionnaire marxiste que la «politique» a progressé, jusqu’à la caricaturale panthéonisation confessionnellement matérialio-dialectique à laquelle nous avons assisté et, pour certains intoxiqués, participé physiquement ou cérébralement – ce qui revient exactement au même : j’évoque les pavloviennes observations selon lesquelles – o-bli-ga-toi-re-ment – il s’imposerait de savoir gré aux communistes de leurs «résistants» prétendus majeurs et de commémorer préférentiellement ceux-ci comme fondamentalement représentatifs.

La question de savoir si l’Action Française doit être confessionnelle ou non dépend en grande partie de ses objectifs et de son identité en tant qu’organisation politique, ainsi que des valeurs et des principes qu’il cherche à promouvoir. Voici quelques raisons pour lesquelles certains pourraient soutenir qu’il devrait être non confessionnel.

En étant non confessionnelle, l’Action Française pourrait attirer un éventail plus large de membres, notamment ceux qui ne sont pas affiliés à une religion particulière ou qui appartiennent à d’autres confessions religieuses. Cela favoriserait la diversité au sein du mouvement et permettrait de rassembler des individus partageant des valeurs politiques communes, indépendamment de leur religion.

La France est un pays laïc où la séparation de l’Église et de l’État est un principe fondamental. En tant que tel, certains pourraient soutenir que les mouvements politiques devraient être neutres sur le plan religieux pour respecter ce principe et garantir l’égalité de traitement de toutes les croyances religieuses ou philosophiques.

En se concentrant sur les enjeux politiques plutôt que sur des questions religieuses, l’Action Française pourrait mieux se concentrer sur la promotion de ses idéaux politiques et la mise en œuvre de ses objectifs sans être encombré par des considérations religieuses qui pourraient diviser ses membres ou détourner l’attention de ses priorités politiques.

En restant non confessionnelle, l’Action Française pourrait être perçue comme plus adaptable aux évolutions sociétales et aux besoins changeants de la population française. Cela lui permettrait également de s’aligner sur les normes contemporaines en matière de pluralisme religieux et de respect des droits individuels.

Cependant, il est important de noter que d’autres pourraient soutenir que l’Action Française devrait rester confessionnelle, arguant que ses racines dans le catholicisme sont essentielles pour maintenir son identité et ses principes traditionnels. La question de la confessionnalité d’un mouvement politique est souvent débattue et peut varier en fonction de divers facteurs, y compris le contexte politique et social dans lequel le mouvement opère.

Selon moi, la religion catholique ne peut pas être traitée à égalité avec les autres religions présentes en France à raison de son rôle particulier, incomparable et essentiel dans la formation de la France historique. Donc, dans son identité profonde.

Dans la tradition de l’action française, tout le monde, catholiques, protestants, juifs, athées, agnostiques, voire musulmans, s’accorde sur ce point. Indépendamment, de la foi des uns et des autres.

Le problème est que, dans sa plus grande partie, et la plus officielle, l’église catholique ne dispense plus aujourd’hui, ,l’enseignement traditionnel qui était le sien, à l’époque de l’AF historique, mais plutôt son contraire. Et que d’autre part, ses fidèles ne sont plus qu’une faible minorité du peuple français. Même si ce dernier en conserve plus ou moins l’imprégnation. De façon générale, l’enseignement actuel de l’église catholique en matière politique est devenu nettement mondialiste et immigrationniste, donc révolutionnaire en réalité, servilement aligné sur les prétendus, « Valeurs » de la modernité.

La tradition aconfessionnelle de l’action française, me paraît donc plus justifiée encore que par le passé.

En tout cas, personne ne peut dire que cette tradition n’a pas existé. Et il me paraît tout à fait légitime de penser qu’elle doit être continuée.