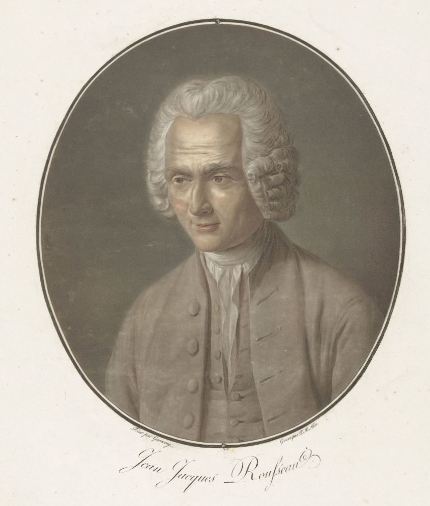

BOSSUET TÊTE POLITIQUE

De Corneille à La Fontaine, tous nos classiques eurent au dix-septième siècle les mêmes vues sur le gouvernement de la cité. S’ils ne les ex posèrent pas dans des traités spéciaux, elles apparaissent dans le filigrane de toutes leurs œuvres, et le sens de ces œuvres eût été différent si nos classiques n’avaient pas eu une conception de la politique bien arrêtée et une conception commune. D’où l’importance, pour bien pénétrer le dix-septième siècle, de connaître cette conception. Or, pour le faire, c’est à Bossuet qu’il faut s’adresser.

Ce que les autres n’ont exprimé qu’incidemment est longuement exposé par lui ; c’est lui qui formule en un corps doctrinal, la théorie politique dont fut nourri le dix-septième siècle.

On sait que le dix-huitième siècle en eut une toute différente. Mais elle ne naquit pas un matin, toute armée, comme Minerve. Les grands courants intellectuels ou sentimentaux, ce n’est pas au moment où tous les yeux les discernent qu’ils ont pris naissance. Une longue période de gestation a retardé ce moment. Notre vingtième siècle en a fait l’expérience. De 1900 à 1940, date de l’effondrement de la République, le régime démocratique semblait aux regards de la foule, établi pour l’éternité. Or ce régime, qui vivait sur la vitesse acquise, était, dans la même période, contesté par de bons esprits. Née avec le début du siècle, une école antidémocratique avait rassemblé tous les matériaux fournis par les contre-révolutionnaires du dix-neuvième siècle, et les avait érigés en un corps de doctrine impressionnant. Et au tant par sa valeur que parce qu’elle ne se contentait pas d’enseigner une pensée théorique, mais mêlait celle-ci à tous les mouvements de la rue, cette école avait sapé dans ses assises les plus profondes le régime établi. Et ce régime avait beau tenir, avait beau marcher, avait beau durer, dès avant 1940 il était condamné.

De même, avec la différence que ce fut alors non pour le bien de la France mais pour son mal, on ne passa pas brusquement de la conception politique du dix- septième à celle du dix-huitième siècle. L’une semblait encore régner universellement que déjà l’autre était née, avait fait des progrès immenses. Ce qui donne à une étude de la politique de Bossuet un intérêt capital c’est que le grand prélat s’est trouvé être le témoin de la naissance de cette conception nouvelle : qu’il l’a prise à bras le corps, ei s’est appliqué à la combattre ; qu’il l’a combattue à sa manière, c’est-à-dire de toute la force de son génie ; qu’enfin, c’est au cours de cette lutte qu’il a exposé le plus nettement les fondements de sa propre doctrine.

Marquons tout de suite en quoi les deux conceptions s’opposent formellement. Une petite phrase de Bossuet lui-même va nous y aider. «Il n’y a qu’à mépriser, dit-il, ces vains politiques qui, sans connaissance du monde ou des affaires publiques, pensent pouvoir assujettir les trônes des rois aux lois qu’ils dressent parmi les livres ou qu’ils dictent dans leurs écoles. » Du temps de Bossuet la politique était conçue comme elle l’avait été par Aristote, puis, au moyen âge, par saint Thomas. D’une part, c’était une science annexe de la philosophie ou de la théologie, qui, sans préoccupation d’ordre pratique, étudiait les diverses formes de gouvernement, décrivait leurs avantages et leurs inconvénients réciproques, mais n’en concluait pas à la nécessité, pour tel État, de recourir à telle forme plutôt qu’à telle autre. Par ailleurs, c’était un art plutôt qu’une science ; un art qui ne prétendait pas régler une fois pour toutes le sort de tous les peuples, mais qui tenait compte du génie propre de chaque État, de ses traditions nationales, de ses origines et de son évolution, et envisageait la possibilité, pour les régimes les plus divers, de recevoir autant d’applications pratiques.

À partir du dix-huitième siècle, on a abandonné cette distinction. Les deux points de vue, le spéculatif et le pratique, ont été confondus, et comme il devait arriver, le point de vue spéculatif prenant le pas sur l’autre, ce sont les conclusions acquises par la spéculation qu’on a prétendu appliquer, sans nuances, à tous les cas particuliers.

Du même coup on a renoncé à prendre en considération les inégalités de nature existant entre les peuples ; on s’est refusé à tenir compte des évolutions différentes ou des traditions opposées de chaque peuple, et l’on a voulu imposer à tous les peuples les mêmes institutions.

La conception politique du dix-septième siècle était réaliste. Avec le dix-huitième est née cette idéologie politique dont les Girondins de 1792, déclarant la guerre aux tyrans pour affranchir les peuples, donnaient une première et éclatante manifestation. Nous savons du reste que ce ne fut pas la dernière.

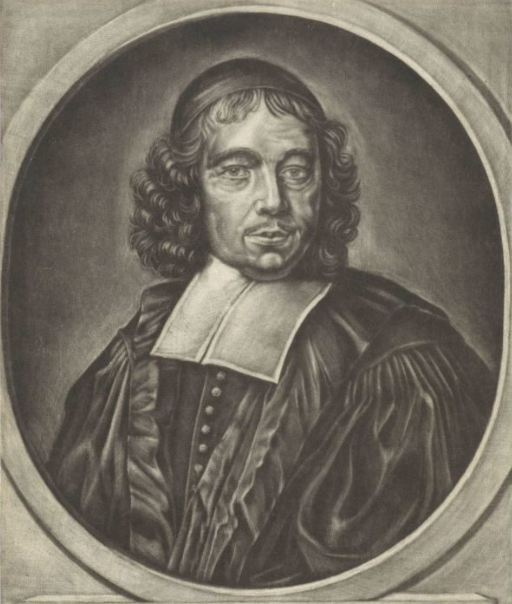

Deux conceptions, et qui s’opposent. Mais imaginons l’état d’esprit d’hommes comme Bossuet, nourris de la première, lorsqu’ils furent soudain en présence de la seconde. Et d’abord, où la trouvèrent-ils ? Où Bossuet la vit-il formulée pour la première fois ? Chez Jurieu. On sait avec quelle information, quelle admirable ténacité, quelle charité, mais en même temps quelle fermeté, Bossuet occupa plusieurs années de sa vie à disputer contre les docteurs protestants dont il avait entrepris de réfuter les erreurs. Rien de ce qui venait d’eux ne lui passait inaperçu. Le pasteur Jurieu, l’une des têtes du parti émigré à Rotterdam, inondait la France de lettres pastorales. Elles traitaient de matières religieuses, mais voici qu’aux choses de la foi certaines de ces lettres mêlaient assez curieusement des considérations politiques ; voici que Jurieu y développait une véritable doctrine politique très complète. Et cette doctrine n’était rien moins que celle du pacte social et de la souveraineté populaire.

Le pacte social ! On pense tout de suite à Rousseau et à son fameux « contrat ». Il est tout à fait juste d’y penser, car Jurieu fut vraiment le précurseur de Rousseau, lequel n’inventa rien et ne fit que reprendre, en les démarquant, les idées de Jurieu. Notons au passage qu’il n’est pas sans signification de constater cette filiation entra Jurieu et Rousseau ; entre le simple homme de lettres genevois et le pasteur de la religion réformée, lumière et tête de son église, qui faisait découler ses théories politiques de ses conceptions religieuses. La Réforme, inspiratrice du libéralisme religieux est aussi à l’origine du libéralisme politique, quoi qu’en ait prétendu son faux historien récent, nourri chez nous, et qui nous est devenu ennemi.

Mais comment Jurieu présente-t-il sa théorie de la souveraineté populaire ? Pour lui, il n’y a de pouvoir que dans le peuple : le peuple seul est souverain. Il est la source de la souveraineté et en même temps il en possède l’exercice. Pour parler le langage de la scolastique la souveraineté n’est pas chez le peuple un accident, mais bien la substance. Elle est chez lui subsistante. Le peuple est souverain en sa seule qualité de peuple.

De ce principe découle un second. Lorsque le peuple n’exerce pas la souveraineté par lui-même et directement, c’est qu’il l’a déléguée et que cette délégation a dû faire l’objet d’un pacte prévoyant les droits et obligations de chacune des deux parties. Mais le peuple peut, à tout instant, retirer la délégation qu’il a faite de l’exercice du pouvoir. Et il ne commet rien d’illégitime. Seul maître de la souveraineté, il peut, en vertu même des principes qui l’ont conduit à la déléguer, 1a reprendre. La puissance qui exerce le pouvoir, le souverain, par exemple, ne l’exerce donc jamais qu’à titre de mandat révocable. C’est le peuple qui a donné au souverain ce mandat. Sa souveraineté n’en est pas aliénée ; elle n’est pas sortie du peuple.

On voit que cet ensemble doctrinal formule bien déjà toutes les théories de Rousseau. Nous y trouvons l’état antérieur à tout gouvernement ou état de nature, puis l’état de société organisée avec, à 1’origine, un pacte ou contrat social, par lequel le peuple se résigne à se donner des chefs, mais sans rien aliéner de sa souveraineté.

Oui, imaginons l’état d’esprit de Bossuet lorsque, sur l’horizon du XVIIe siècle finissant, cette conception politique apparaît pour la première fois ! Et d’abord, on peut croire qu’elle était si nouvelle, si loin des habitudes de pensée du siècle, qu’elle eut dû ne pas le frapper. En 1685, date à laquelle Jurieu formulait sa doctrine, le pouvoir royal était en France à son apogée. Un Français proscrit contestant ce pouvoir à une époque où il brillait d’un éclat qui, dans aucun pays, n’avait jamais été atteint, semblait voué à la plus complète inattention. Or, Bossuet, saisit aussitôt l’importance de la théorie nouvelle, et ce n’est pas une des moindres des raisons de notre admiration pour lui que cette prescience qui, dès le premier instant, le fit courir au rempart menacé ; que l’attention sérieuse avec laquelle il entreprit sur-le-champ de réfuter Jurieu.

De quelle encre, cette réfutation ! Et d’abord, voici comment Bossuet pose et limite lui-même le débat. « Dans le dessein qu’avait M. Jurieu de faire l’apologie de ce qui se passe en Angleterre, il paraissait naturel d’examiner la constitution particulière de ce royaume, et s’il s’était tourné de ce côté-là j’aurais laissé à d’autres le soin de le réfuter. Car je déclare encore une fois que les lois particulières des états non plus que les faits personnels ne sont pas l’objet que je me propose. Mais M. Jurieu a pris un autre tour, et soit que l’Angleterre lui ait paru un objet digne de ses soins, ou qu’il ait trouvé plus aisé de parler en l’air du droit des peuples que de rechercher les histoires qui feraient connaître la constitution de celui dont il entreprend la défense, il a bâti une politique également propre à soulever tous les états. »

C’est la position du bon sens. Il n’est pas question de discuter de la valeur du régime politique anglais. Qu’en Angleterre le peuple soit souverain, ce peut être un fait, mais prétendre que partout le peuple doive être souverain, et que la souveraineté populaire constitue le fondement de tout l’ordre politique, c’est une autre question ; c’est passer d’un fait particulier à une doctrine d’ordre général, propre également à soulever tous les états, et l’esprit réaliste de Bossuet proteste.

« Sans examiner encore les conséquences du système », dit-il, « allons à sa source, et prenons la politique du ministre par l’endroit le plus spécieux. Il s’est imaginé que le peuple est naturellement souverain ou, pour parler comme lui, qu’il possède naturellement la souveraineté puisqu’il la donne à qui il lui plaît. Or cela, c’est errer dans les principes et ne pas entendre les termes. ».

Suit cet admirable morceau sur l’anarchie de l’état de nature : « Car à regarder les hommes comme ils sont naturellement et avant tout gouvernement établi on ne trouve que l’anarchie, c’est-à-dire dans tous les hommes une liberté sauvage et farouche où chacun peut tout prendre et en même temps tout contester, où tous sont en garde et par conséquent en guerre continuelle contre tous ; où la raison ne peut rien parce que chacun appelle raison la passion qui le transporte ; où le droit même de la nature demeure sans force, puisque la raison n’en a point, où par conséquent il n’y a ni propriété, ni domaine, ni lieu, ni repos assuré, ni, à dire vrai, aucun droit si ce n’est celui du plus fort. Encore ne sait-on jamais qui l’est, puisque chacun tour à tour peut le devenir, selon que les passions feront conjurer ensemble plus ou moins de gens. »

Et Bossuet conclut : « Voilà l’état où l’on imagine le peuple avant tout gouvernement. S’imaginer maintenant, avec M. Jurieu, dans le peuple considéré en cet état une souveraineté qui est déjà une espèce de gouvernement, c’est mettre un gouvernement avant tout gouvernement et se contredire soi-même. Loin que le peuple en cet état soit souverain, il n’y a même pas de peuple en cet état. Il peut bien y avoir des familles et encore mal assurées et mal gouvernées ; il peut bien y avoir une troupe, un amas de monde, une multitude confuse, mais il ne peut y avoir de peuple, parce qu’un peuple suppose déjà quelque chose qui réunisse quelque conduite réglée, et quelque droit établi, ce qui n’arrive qu’à ceux qui ont déjà commencé à sortir de cet état malheureux, c’est-à- dire de l’anarchie. »

On admire avec quelle netteté Bossuet souligne la contradiction d’une doctrine qui prétend faire sortir le gouvernement, c’est-à-dire l’ordre, d’un état anarchique par nature même. La vérité, c’est que l’état de nature antérieur à l’état de gouvernement est un mythe, une hypothèse gratuite et que le fameux pacte qui aurait marqué le passage d’un état à l’autre est une pure conception de l’esprit.

« Comme les pactes de M. Jurieu ne se trouvent plus et qu’il y a longtemps que l’original est perdu, le moins qu’on puisse demander à ce ministre, c’est qu’il prouve ce qu’il avance. »

La témérité du principe dé montrée, Bossuet en étudie les conséquences.

La témérité du principe démontré Bossuet en étudie les conséquences.

« Où veut-on en venir avec cet empire du peuple ? » demande-t-il. Le peuple, s’il est souverain, est souverain de tout, puisque tout doit plier devant lui, puisque rien ne lui est supérieur. Mais alors, c’est sortir de l’anarchie pour y retomber aussitôt puisque avec cette théorie aucun gouvernement n’est assuré de pouvoir gouverner.

Cette conséquence extrême du principe, Jurieu lui-même en avait vu toute l’absurdité, puis qu’il convenait « que le peuple ne doit résister à la volonté du souverain que quand elle va directement et pleinement à la ruine de la société ». Et l’implacable logique de Bossuet de lui objecter : « Mais qui ne voit que tout cela, c’est encore le peuple qui en est juge : c’est, dis-je, au peuple à juger quand le peuple abuse de son pouvoir. Qui donc criera au peuple qu’il n’a pas raison ? Or personne n’a rien à lui dire puisqu’il est souverain, ou bien il faut en venir, pour le bien du peuple, à établir des puissances contre lesquelles le peuple lui-même ne puisse rien, et voilà en un moment toute la souveraineté du peuple à bas avec le système du ministre. »

Un siècle plus tard, Rousseau butera contre la même objection fondamentale, et il dira qu’en dépit de sa souveraineté le peuple doit néanmoins obéissance à la volonté générale. La volonté générale ! Robespierre et les élèves de Rousseau montrèrent, quelques années plus tard, de quel bois elle était faite. Ce fut le comité de Salut public et la plus sanglante tyrannie qu’ait jamais connue une nation. Anarchie, tyrannie. Le gouvernement populaire oscille sans arrêt entre ces deux pôles extrêmes.

Et Bossuet le prévoyait, et Bossuet apercevait aussi quelle duperie se cache derrière le mot de liberté, et comment, en voulant être libre, le peuple finit par se donner des maîtres beaucoup plus rigoureux que ceux qu’il possédait lorsqu’il n’avait pas la prétention d’être souverain.

« M. Jurieu appelle ses adversaires les flatteurs des rois, dit-il. Mais puisqu’il trouve plus beau d’être le flatteur du peuple, il doit songer que les gens d’un caractère si bas, sous prétexte de flatter les peuples, sont en effet des flatteurs, des usurpateurs et des tyrans. Car, en parcourant toutes les histoires des usurpateurs, on les verra presque toujours flatteurs du peuple. C’est toujours ou leur liberté qu’on veut leur rendre, ou leur bien qu’on veut leur assurer, ou leur religion qu’on veut rétablir. Le peuple se laisse flatter et reçoit le joug. C’est à quoi aboutit la souveraine puissance dont on les flatte, et il se trouve que ceux qui flattaient les peuples sont en effet les suppôts de la tyrannie. C’est ainsi que les États libres se font des monarques absolus et deviennent insensiblement, mais que dis-je, ils deviennent manifestement l’annexe d’une monarchie étrangère ! C’est ainsi que les. États monarchiques se font des maîtres plus absolus que ceux qu’on leur fait quitter sous prétexte de les affranchir. Les lois qui servaient de rempart à la liberté publique s’abolissent, et le prétexte d’affermir une domination récente rend tout plausible. »

On doit méditer sur ce morceau, qui résume admirablement la destinée des États populaires. Il nous montre l’extraordinaire clairvoyance de Bossuet et son aptitude à saisir d’une vue intuitive tout le contenu d’un principe et, en même temps, toutes les conséquences, même les plus lointaines, de ce principe.

Il n’en reste pas là. Il court au rempart menacé, il réfute l’adversaire, puis il lui oppose, dans leur intégralité, leur souplesse et leur force, les grands principes de la conception politique dont la France a vécu pendant des siècles.

La souveraineté n’appartient pas aux hommes. Elle n’est qu’à Dieu, dit Bossuet. Celui ou ceux qui l’exercent ne l’exercent qu’en son nom, et n’ont de compte à rendre qu’à lui. Surtout, ils n’ont pas de compte à rendre au peuple. C’est la doctrine de saint Paul ; c’est la doctrine de l’Église. Tout pouvoir vient de Dieu.

Il vient de Dieu parce que l’homme a pour état naturel de vivre en société, et que toute société est impossible sans un pouvoir qui la dirige.

Même s’il s’agit d’une société dans l’enfance, réduite à une seule famille, l’état de pure anarchie est impossible. La notion de pouvoir est donc inséparable de la notion de société. Et si cette notion est inséparable de l’homme, c’est qu’elle a été conçue comme faisant partie de la nature humaine elle-même. Elle est donc de Dieu, dit saint Paul, comme l’homme lui- même, créature de Dieu.

On voit que cette doctrine distingue entre la source de la souveraineté et son exercice. La source, c’est Dieu. L’exercice de la souveraineté varie suivant les régimes politiques.

Dans la monarchie, c’est le roi qui l’exerce, c’est une minorité dans l’aristocratie, c’est le peuplé dans les régimes démocratiques. Mais ni le souverain, ni l’aristocratie, ni le peuple ne sont souverains en eux-mêmes. C’est en ce sens qu’on a pu affirmer que tout régime politique est légitime en soi. Mais il n’est légitime que si la distinction est faite entre la source de la souveraineté et son exercice.

Si tout pouvoir est légitime aussi, l’obéissance à ce pouvoir est une obligation de conscience. Et voilà qui évite l’anarchie, mais par ailleurs le souverain doit rendre compte à Dieu de son pouvoir. Il ne peut donc gouverner selon son caprice, mais selon la loi divine et l’équité naturelle, et voilà qui évite la tyrannie. La doctrine de la souveraineté du peuple fait sans cesse alterner le peuple entre l’anarchie et la tyrannie. Ici, la doctrine qui soumet les peuples à l’obéissance tempère, en même temps, sans l’entraver, l’exercice du pouvoir personnel.

Avec quel luxe d’argumentation Bossuet développe cette doctrine ! Le souverain doit être obéi parce qu’il gouverne au nom de Dieu, qu’il est, en fait, l’intermédiaire entre Dieu et le peuple. L’obligation d’obéir est un devoir de religion. Elle est due à tout gouvernement. « Il n’y aucune forme de gouvernement », dit Bossuet « ni aucun établissement humain qui n’ait ses inconvénients : de sorte qu’il faut demeurer dans l’état auquel un long temps a accoutumé le peuple. C’est pourquoi Dieu prend en sa protection tous les gouvernements légitimes en quel que forme qu’ils soient établis : qui entreprend de les renverser n’est pas seulement ennemi public, mais ennemi de Dieu. »

C’est là un texte d’une extrême importance. Il mérite qu’on s’y arrête parce qu’il a été souvent mal compris, parce qu’on a aussi tenté d’en faire un usage spécieux pour réduire les catholiques à l’impuissance. Soulignons d’abord la règle d’or : « Il faut demeurer dans l’état auquel un long temps a accoutumé le peuple. » La durée est ici érigée en marque de légitimité. Et c’est profondément vrai. Ne dure que ce qui est bon, et le fait qu’un gouvernement a pour lui la durée est déjà une présomption en sa faveur. D’autre part, quand Bossuet affirme que Dieu prend sous sa protection les gouvernements légitimes, il sous-entend qu’il y a des gouvernements qui ne le sont pas. Quels sont-ils ? Ce sont les gouvernements qui méconnaissent systématiquement la loi divine et ne gouvernent pas selon l’équité naturelle, ou bien qui sont établis de telle façon qu’il leur est impossible de respecter ces deux règles fondamentales.

Certains apologistes catholiques de la défunte démocratie auraient pu méditer sur ces réserves.

L’obligation d’obéissance est donc due, mais elle trouve sa contre-partie dans les devoirs qui incombent à ceux qui exercent le pouvoir. Et ainsi, pour que l’arbitraire et la tyrannie soient évités, conclut Bossuet, point n’est besoin de pacte révocable au gré du peuple. Il suffit que les règles naturelles soient respectées, mais il faut aussi, et c est là un point essentiel, que la religion soit à la base des relations politiques.

Point essentiel en effet. La théorie du pouvoir politique formulée par Bossuet, postule la foi. Elle repose tout entière sur la religion. Mais entre ce système et celui qui est né de Jurieu, y a-t-il un moyen terme ? On peut chercher. Bossuet n’en voit pas.

Ou l’on a la souveraineté populaire qui fait osciller les peuples entre l’anarchie et la tyrannie, ou l’on a la conception chrétienne qui assure à la société la stabilité et lui permet d’être gouvernée dans l’indépendance. Elle lui assure cette stabilité, car la question de la souveraineté n’est pas soulevée à tout instant contre ceux qui exercent le pouvoir ; la question de la légitimité du pouvoir n’est pas, à chaque instant, posée.

Et de fait si, laissant le point de vue doctrinal, nous jetons, à la lumière de ces vues de Bossuet, un regard sur l’histoire, que voyons-nous ?

Prenons l’exemple de la France. Pendant des siècles la France a vécu sans fièvre politique. Certes, cela ne veut pas dire qu’il n’y ait jamais eu ni désordres, ni agitations. Cela signifie qu’on ne connut pas en permanence dans l’État, un parti de sujets déclarant ouvertement que la forme de l’État ne leur convient pas et conspirant pour en changer.

La France a vécu pendant sept siècles sous une monarchie sans avoir à réprimer de mouvements sérieux portant sur le principe même de cette monarchie. De Hugues Capet à Louis XVI la Monarchie n’est pas immobile, n’est pas figée. Elle change. Elle évolue. Louis XVI n’exerce pas un pouvoir analogue à celui de Philippe-le-Bel. Mais sous l’un comme sous l’autre et, en dépit d’agitations de la populace ou des grands, il n’est pas question de juger si le pouvoir est légitime ou non. Il existe, et on l ’accepte tel qu’il est.

Au contraire, à partir de 1789, que voyons-nous ?

Non seulement la question de la forme du gouvernement se pose, mais elle prend le premier plan et, ce qu’il faut bien noter, elle se pose comme si elle n’était pas susceptible de recevoir de solution.

Si bien qu’un pays qui, en sept siècles, n’a pas changé de régime va, en un siècle et demi faire l’expérience de tous les régimes possibles. De la Monarchie constitutionnelle de Louis XVI à l’État français du Maréchal, nous trouvons, si nous comptons bien, onze régimes différents. Et sous les dix premiers de ces onze régimes, l’anarchie et la tyrannie alternent sans arrêt.

L’instabilité est totale, le principe de la légitimité du gouvernement étant mis en cause de façon permanente. Jamais les sujets ne sont complètement ralliés au régime établi.

Et les gouvernements passent le meilleur de leur temps, emploient la plus grande partie de leurs forces à essayer d’asseoir leur autorité. Aucun n’y parvient. À tout instant la catastrophe les guette. Ce sont là des faits. Mieux que les théories ils montrent l’instabilité naturelle des États qui n’ont pas la religion pour fondement. Et les conclusions de Bossuet, vraies en leur temps, prennent aujourd’hui, à la lumière de ces faits historiques, une force nouvelle.

Si nous avons insisté sur la position de Bossuet devant le problème de l’origine du pouvoir et de la source de la souveraineté, c’est parce qu’il est fondamental, c’est parce qu’il contient tous les autres.

De la solution que l’on apporte à cette question liminaire dépendent les solutions particulières qu’appelleront les problèmes particuliers.

Mais suivons Bossuet dans ses investigations.

Il a affirmé, après Saint Paul et Saint Thomas, que tout gouvernement peut être légitime, quelle que soit sa forme politique, et qu’il oblige les sujets à l’obéissance.

S’ensuit-il que la valeur réciproque des gouvernements soit égale ? S’ensuit-il que tous les régimes se vaillent ?

Soucieux avant tout de mettre la République à l’abri des coups que lui portaient ceux qui la contestaient, tout un parti de catholiques l’a, au cours des années d’avant-guerre, affirmé. Ce n’est pas l’avis de Bossuet. S’il considère que toutes les formes politiques peuvent exister, il se hâte de dire qu’il existe des régimes qui sont supérieurs à d’autres. Et pour servir de critérium et de moyen de comparaison entre les diverses formes politiques possibles, il pose en principe que le meilleur gouvernement est celui qui est le plus près de la nature.

Or, l’autorité la plus naturelle de l’homme, celle qu’il supporte le mieux, c’est l’autorité paternelle. Il s’ensuit que le meilleur régime politique sera celui qui sera revêtu du caractère le plus naturel et rappellera le plus possible l’autorité que l’homme exerce dans sa famille.

Et Bossuet remarque que la première autorité politique dont fait mention l’histoire est une autorité à peine dégagée de l’autorité paternelle.

C’est le régime patriarcal qui, sous l’autorité d’un seul chef, groupe un ensemble de familles. Au stade suivant, le régime patriarcal a donné naissance au gouvernement monarchique ou gouvernement d’un seul. Et les hommes sont passés successivement du régime familial au régime patriarcal, puis au régime monarchique, sans qu’il y ait eu rupture entre chacun de ces trois états, sans révolution mais à la faveur d’une évolution lente et générale.

La gouvernement monarchique, directement issu du régime familial, est donc le plus près de la nature. Et c’est parce qu’il est le plus naturel qu’il est le meilleur. Il l’est aussi, dit Bossuet, parce qu’il est le plus opposé la division, laquelle est : « le mal essentiel des États et la cause la plus certaine de leur ruine. » Puis Bossuet montre que les États sont naturellement poussés vers la monarchie pour d’autres raisons…

Le gouvernement militaire demandant naturellement d’être exercé par un seul, il s’ensuit que la Monarchie est la plus propre à tous les États qui sont faibles et en proie au premier venu, s’ils ne sont formés à la guerre. Et cette forme de gouvernement, à la fin, doit prévaloir, parce que le gouvernement militaire, qui a la force en mains, entraîne naturellement tout l’État après soi. Il vaut donc mieux qu’il soit établi d’abord et avec douceur, parce qu’il est trop violent quand il gagne le dessus par la force ouverte

On souligne la force de ces vues. Elles ont eu, depuis Bossuet, de nombreuses illustrations, et les dangers qui menacent les gouvernements non monarchiques nous sont apparus en pleine lumière. Ou bien ces gouvernements restent faibles militairement et persévèrent dans l’état démocratique jusqu’au jour où leur faiblesse en fait la proie du premier venu. Ou bien ils deviennent forts militairement et c’est alors le risque de la dictature militaire qui établira par la force le gouvernement d’un seul et entraînera l’État dans l’aventure.

Puisque donc l’État, pour vivre, a besoin du commandement d’un seul, conclut Bossuet que nous résumons, qu’il se rallie tout de suite à la monarchie qui lui évitera d’être la proie de ses voisins ou le jouet d’un aventurier.

Mais cela n’épuise pas la question. Comment sera choisi le monarque nécessaire ? Sera- t-il élu, où bien sera-t-il désigné par l’hérédité ? Pour se prononcer, Bossuet a recours à son même critérium. Il recherche ce qui est le plus près de la nature. Or, le régime héréditaire est le plus près de la nature parce qu’il se perpétue lui-même.

« Rien n’est plus durable qu’un état qui dure et se perpétue par les mêmes causes qui font durer l’univers et qui perpétuent le genre humain. Les peuples s’y accoutument d’eux-mêmes. Point de brigue, point de cabale dans un état pour se faire un roi. La nature en a fait un ! À une chose aussi nécessaire que le gouvernement parmi les hommes, il faut donner les principes les plus aisés, et l’ordre qui roule le mieux tout seul. »

Bossuet ajoute que le gouvernement héréditaire est celui « qui intéresse le plus à la conservation de l’État les puissances qui le conduisent. Le prince qui travaille pour son État travaille pour ses enfants, et l’amour qu’il a pour son royaume, confondu avec celui qu’il a pour sa famille lui devient naturel. »

On remarque sous la plume de Bossuet là fréquence des mots : nature, naturel. C’est parce que le régime monarchique héréditaire est le plus près de la nature qu’il est, aux yeux de Bossuet, le meilleur.

Mais quel sera le pouvoir de cette Monarchie. Pour Bossuet, la Monarchie doit être absolue. La Monarchie absolue ! Comme ces mots choquent les oreilles de nos contemporains ! S’ils les choquent tellement, c’est parce qu on leur donne intentionnellement un sens choquant, par exemple celui de Monarchie, de pouvoir arbitraire. Voyons le sens qu’ils ont pour Bossuet. Le pouvoir absolu désigne chez lui une autorité qui n’est dépendante d’aucune autre, qui ne partage son pouvoir avec personne. C’est en ce sens que la Monarchie pour être vraiment conforme à l’ordre de la nature — ordre qui, pour Bossuet est providentiel — doit être absolue.

« C’est une grande erreur de croire, avec Jurieu, qu’on ne puisse donner des bornes à la puissance souveraine qu’en se réservant sur elle un droit souverain. Ce que vous voulez faire faible à vous faire du mal, par la condition des choses humaines, le devient autant à proportion à vous faire du bien, et sans borne la puissance par la force que vous pouviez réserver contre elle le moyen le plus naturel, pour l’empêcher de vous opprimer, c’est de l’intéresser à votre salut. Il est d’autant plus aisé d’établir dans la Monarchie la plus absolue la plus parfaite liberté du peuple que les Monarchies absolues ne cessent pas d’avoir des bornes inébranlables dans certaines lois fondamentales, contre lesquelles on ne peut rien faire qui ne soit nul de soi. Ravir le bien d’un sujet pour le donner à un autre, c’est un acte de cette nature, on n’a pas besoin d’armer l’oppressé contre l’oppresseur. Le temps combat pour lui, la violence réclame contre elle-même, et il n’y a point d’homme assez insensé pour croire assurer la fortune de sa famille par de tels actes. Le prince même a intérêt à les empêcher. Il sent qu’il faut faire aimer le gouvernement pour le rendre stable et perpétuel. Comme on a pu que le vrai intérêt du peuple est d’intéresser à son salut ceux qui le gouvernent, le vrai intérêt de ceux qui gouvernent est d’intéresser aussi â leur conservation les peuples soumis.

Ainsi l’étranger est repoussé avec zèle, le mutin et le séditieux n’est pas écouté, le gouvernement va tout seul et se soutient, pour ainsi dire, de son propre poids. Sans craindre qu’on les contraigne, les rois habiles se donnent d’eux-mêmes des bornes pour s’empêcher d’être surpris ou prévenus ; ils s’astreignent à certaines lois parce que la puissance outrée se détruit enfin d’elle-même. Pousser plus loin la précaution c’est, pour ne rien dire de plus, autant inquiétude que liberté, autant indocilité que prévoyance et sagesse, autant esprit de révolte et d’indépendance que zèle du bien public. »

Nous avons, depuis Bossuet, poussé plus loin la précaution. Tout le souci de nos juristes a été, considérant que le pouvoir est un mal en soi, de le limiter. De là est née cette profusion de chartes, de constitutions, qui sont les monuments de cette méfiance instinctive que nous inspirait le pouvoir.

Nous avons ligoté ce pouvoir. Nous avons cru ainsi l’empêcher de faire le mal. Peut-on dire que nous y sommes par venus ? (Peut-on dire que nous ne l’avons pas plutôt empêché de faire le bien ? Et l’arbitraire, cet arbitraire qui nous hantait. l’avons-nous évité ?

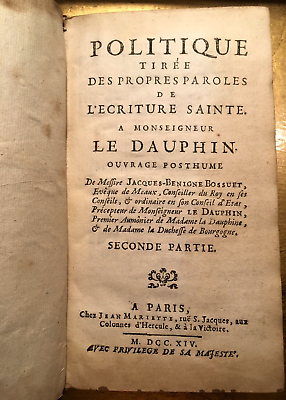

Ce pouvoir fort, ce pouvoir durable, ce pouvoir stable, lors que soit dans les Avertissements aux protestants, soit dans la Politique tirée de l’Écriture sainte dont sont tirés les extraits que nous avons cités, il en a démontré le caractère naturel et l’excellence, Bossuet tourne ses regards vers ceux qui l’exercent.

Et les trois quarts de la Politique tirée de l’Écriture sainte, écrite, on le sait, pour le royal élève dont l’éducation était confiée à Bossuet, ne sont qu’un recueil de préceptes à l’usage du prince, ne sont qu’une longue leçon faite au roi. Comme on voudrait s’y arrêter longuement ! On y verrait quelle connaissance des hommes, quelles nuances, quelle pénétration animent la pensée de Bossuet. À ce roi qu’il veut absolu, à ce roi qui ne tient son pouvoir que de Dieu, Bossuet rappelle à chaque page qu’il doit rendre compte de ce pouvoir, à Dieu, qu’il doit donc gouverner selon la loi de Dieu

Et la grande règle que pose d’abord Bossuet, c’est que l’autorité royale est soumise à la raison et à la sagesse. C’est pourquoi le premier appel qu’il fait au roi est un appel à sa sagesse. Le prince doit étudier la sagesse, il doit saisir la loi, les affaires, connaître les hommes et se connaître lui-même. Il doit savoir ce qui se passe au dedans et au dehors de son royaume ; il doit savoir parler ; il doit savoir se taire, car le secret est l’âme des conseils.

Et pour acquérir les connaissances nécessaires, le premier moyen qu’a le prince, c’est d’aimer la vérité, c’est d’être attentif et considéré, c’est de prendre conseil et de donner toute liberté à ses conseillers.

Ces conseillers sont, aux yeux de Bossuet, inséparables du gouvernement monarchique. Prendre conseil à propos de toutes les affaires importantes n’est pas pour le roi une faculté, une latitude, c’est une obligation.

Mais conseiller n’est pas gouverner. Le prince doit prendre conseil du plus grand nombre possible de gens éclairés, mais ensuite se déterminer tout seul, prendre le meilleur parti « et abandonner le surplus à la Providence ».

Et le prince doit être pieux, d’une vraie piété, car il en est de fausses, Et le prince doit être juste. C’est le grand devoir du roi. Et il doit commander aux armées. Mais qu’il prenne garde ! Toutes les guerres ne sont pas justes. Ceux qui font la guerre pour contenter leur ambition sont des ennemis de Dieu. De même ceux qui la font pour le pillage ou pour des motifs de jalousie, ou pour l’amour de la gloire des armes et la douceur de la victoire. Et Bossuet sur ce sujet de la guerre a deux titres de paragraphes que nous au rions pu méditer en 1939 : « On combat toujours avec une sorte de désavantage quand on combat sans sujet » et : « Les plus forts sont assez souvent les plus circonspects à prendre les armes. » Cela fait penser à la longue abstention de Richelieu pendant la guerre de Trente ans.

Et le prince doit être circonspect aussi dans ses dépenses, modérer les impôts et ne point accabler le peuple. Et mille tentations sont attachées à cet état de prince. Il faut y résister, ne jamais perdre de vue la mort et le jugement de Dieu.

Oui, comme on voudrait s’arrêter longuement sur ces préceptes, sur cette admirable leçon ! Elle n’est pas de moi, dit Bossuet, c’est la leçon de l’Écriture et celle de l’Église. Certes ! Mais recueillie et présentée par Bossuet en un lumineux faisceau.

Et cette leçon dont la France, pendant des siècles, avait suivi l’enseignement est présentée par Bossuet au moment où une autre leçon s’élabore qui va, à son tour, être offerte aux Français.

Et ceux-ci, à cette croisée de chemins si importante pour leur destinée, vont choisir. Entre les deux leçons, les deux doctrines, ils n’hésitent pas et ce n’est pas la grande voix de Bossuet qui les retient. Un vent mauvais les emporte. Que Bossuet se taise ! Les sirènes huguenotes ont plus de charme pour leurs oreilles.

Et Bossuet se tait, et sa grande leçon se perd. Et d’aventure en aventure, de révolution en révolution, de guerre en guerre, les Français vont jusqu’à ce mois de juin 1940, où s’abat sur eux la plus grande catastrophe de leur histoire.

Et voici que cette catastrophe qui eut pu, qui eut dû être totale, ne l’est pas ; voici qu’un homme surgit qui prend à bras le corps la France inanimée, qui entreprend de lui rendre la vie.

Et cet homme, voici qu’il porte en lui tous les signes de cette grandeur, de cette sagesse que Bossuet estimait nécessaires au prince ; voici qu’il fait éclater aux yeux de tous que ce n’est pas à nos pères les plus proches, à nos pères malades et destructeurs qu’il se rattache, mais à nos ancêtres bâtisseurs.

Et devant ce miracle, la grande voix qui s’était tue se ranime. La grande voix se ranime et Bossuet nous dit : « La politique est une affaire de bon sens et de réalisme. Pour l’avoir oublié, pour avoir suivi Jurieu et les autres faux prophètes qui vinrent après lui, vous avez failli périr, vous auriez dû périr. Or, vous vivez, Français, et lentement, mais sûrement, vous remontez le courant contraire. Ah ! de grâce, têtes fragiles, n’allez pas gêner les mouvements du pilote dans sa manœuvre difficile ! Ah ! de grâce, cœurs mobiles, ne recommencez pas vos chicanes meurtrières !

Cette unité pour laquelle j’ai combattu toute ma vie, faites-la autour du Maréchal. Il y va de votre résurrection, il y va de la vie de vos enfants, il y va de l’avenir de la France et de celui du monde, car la destinée du monde est liée à celle de la France. C’est depuis qu’il n’a plus reçu de la France les grandes leçons de la politique traditionnelle que le monde a glissé sur toutes les petites mauvaises, qu’il a connu les terribles convulsions que le déchirent. Redonnez au monde son guide, son intelli gence, sa raison.

Vous allez dans les coins en vous lamentant qu’on vous à tout pris, et cela est vrai peut-être des biens matériels, mais il est juste que ce soit vrai, car il faut payer, par la souffrance de vos corps, vos erreurs et vos fautes. Mais l’esprit, dites, vous l’a-t-on pris ? Le Maréchal au contraire vous l’a rendu. L’esprit vous, reste, l’esprit français enfin libéré des nuées qui l’obscurcissaient. Appliquez-vous à faire croître en vous sa lumière. Qu’elle redevienne la pure et haute flamme de jadis. L’esprit vous reste, et puis qu’il vous reste, tout est sauvé. Tout peut se rebâtir. Tout se rebâtira. Si pour les renaissances, comme disait un de ces hommes que la Providence n’a jamais manqué de vous envoyer pour vous éclairer, mais qu’hélas ! vous n’écoutez pas, si pour les renaissances, comme disait Jacques Bainville, il est encore de la foi, j’ajoute qu’il est, plus que jamais, de l’espoir.

Eugène LAPEYRE.

Eugène Lapeyre (1899–1983) fut un journaliste et poète profondément attaché aux valeurs traditionnelles et spirituelles. Libraire à Nice et proche de l’Action française, il a publié plusieurs recueils de poésie marqués par une foi chrétienne fervente et une esthétique épurée. Son ouvrage Poésie (1977), édité par les Éditions de Chiré, rassemble des textes tels que Le Palais de sable et Le Chant de l’âme au Purgatoire, illustrant sa quête d’une beauté sobre et d’une élévation de l’âme. Sa plume, à la fois rigoureuse et inspirée, mérite d’être redécouverte.

Nombre de pages : 556

Prix (frais de port inclus) : 31 €

Commander ou se renseigner à l’adresse ci-après : commande.b2m_edition@laposte.net