Par Pierre Builly.

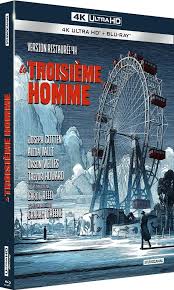

Le troisième homme de Karol Reed (1950).

Des charmes vénéneux.

Le troisième homme, en plus d’être un excellent thriller est un de ces films mythiques qu’on connaît presque avant de les avoir vus. Le thème musical, joué à la cithare par Anton Karas, est même si célèbre qu’il avait été choisi pour être celui de la défunte et révérée Canal+ classique et je doute que quiconque puisse dire qu’il ne l’a pas entendu. Cela dit, cette musique, vite obsédante et singulière, qui tresse un pont musical entre l’Occident et l’Orient, c’est-à-dire Vienne, où se rencontrent les influences des deux parties de l’Europe, n’est pas le seul atout du film.

Je ne suis pas extrêmement convaincu par le scénario de Graham Greene, qui me paraît tordu, compliqué, assez mal fichu et qu’on devine avoir été écrit pour le service des images. Car la vraie vedette du film, au-delà des acteurs, c’est naturellement la ville dévastée, cinq ans après la fin de la guerre et une ville qui porte en elle avec une tristesse désespérée, dont elle ne peut se remettre, le deuil de l’empire austro-hongrois, de sa grandeur passée, de capitale alternative du monde, avec Paris. Une ville tombée, en 1938, dans la sidération du Diable, alors que rien de son passé, de sa culture et de son intelligence ne pouvait aller de pair avec les démons de la Germanie.

Vienne aux pavés mouillés de pluie, aux monuments sévères, aux façades orgueilleuses, aux cafés qui embaument la Sachertorte et l’Apfelstrudel où passent comme des ombres des silhouettes improbables, qu’on croirait sorties du roman d’un Patrick Modiano qui aurait écrit sur la Mitteleuropa est bien plus que le cadre du Troisième homme : elle en est l’esprit et la raison.

Et Carol Reed la filme en donnant à la moindre pierre, à la moindre place, au moindre immeuble des allures angoissantes, troubles, oppressantes grâce à une utilisation subtile des ombres et des lumières mais aussi des angles de prise de vue décalés, obliques, infléchis, grâce à l’usage virtuose de la profondeur de champ qui rend inquiétantes les scènes les plus banales, par exemple les conversations d’Holly Martins (Joseph Cotten) et du concierge (Paul Hörbiger), qui font songer aux meilleurs plans du Locataire de Roman Polanski.

Tout se fait sous le signe de l’attente et de l’ambiguïté. Holly Martins, écrivain médiocre et fauché arrive à Vienne à l’appel de son vieil ami Harry Lime dont il apprend d’emblée qu’il vient de mourir dans un accident de voiture. Mais Lime (Orson Welles), trafiquant de pénicilline, n’est pas mort mais son absence va habilement emplir les deux premiers tiers du film ; son visage, éclairé par une fenêtre qui s’allume, n’apparaîtra qu’au bout d’une heure.

Ambiguïté et faux semblants : Holly se trompe plusieurs fois en appelant Callaghan l’officier de la police militaire britannique Calloway (Trevor Howard) ; Anna Schmidt (Alida Valli), la maîtresse de Lime, de son côté, confond plusieurs fois Holly et Harry. Et c’est dans le réseau des égouts de Vienne, calque inversé de la voirie de surface, que se passe la poursuite finale qui voit la mort de Lime.

Quel éclairage supplémentaire apporter, ensuite ? Eh bien peut-être celui-ci qui renforce encore l’expression de malaise et de trouble ambigu apportée par ce film témoin d’une époque et d’une ville incertaines.

Lors de la conversation (au pied de la grande roue du Prater) entre Holly (Joseph Cotten) et Harry (Orson Welles), celui-ci assène à celui-là un délicieux L’Italie sous les Borgia a connu trente ans de terreur, de meurtres, de sang mais ça a donné Michel-Ange, Léonard de Vinci et la Renaissance. La Suisse a connu la fraternité, cinq siècles de démocratie et de paix et la seule chose qui en est sortie, c’est le coucou !

Cynique, mais peu contestable, non ? D’où le malaise… ■

DVD autour de 10€

Chroniques hebdomadaires en principe publiées le dimanche.

Il fallait du culot pour critiquer en 2025 un film qui l’a sans doute été des milliers de fois depuis sa sortie. A grand film grand critique. Pierre Builly relève avec succès le défi. Tout y est : de la restitution du contexte politico historique (premier film peut-être sur la guerre froide) jusqu’au choix des photos d’illustration en passant par la mise en lumière des ambiguïtés, faux semblants et flou des caractères et de la ville.

Un critique qui toutefois ne doit pas dispenser de revoir le film et devrait même y inciter.