« …d’aussi loin que nos histoires nous en peuvent instruire, s’il y a quelque caractère singulier dans cette monarchie, c’est l’accès libre et facile des sujets au prince. C’est une égalité de justice entre lui et eux, qui les tient pour ainsi dire dans une société douce et honnête. » Louis XIV

Par Frédéric Rouvillois.

Cet article est paru dans Causeur, hier 2 août. Son intérêt est évident. Et nos lecteurs connaissent bien son auteur, soit pour l’avoir lu, écouté, rencontré, soit pour l’avoir entendu à la télévision, en vidéo ici et ailleurs. Frédéric Rouvillois est un ami. Nous n’alourdirons pas son propos par un commentaire. JSF

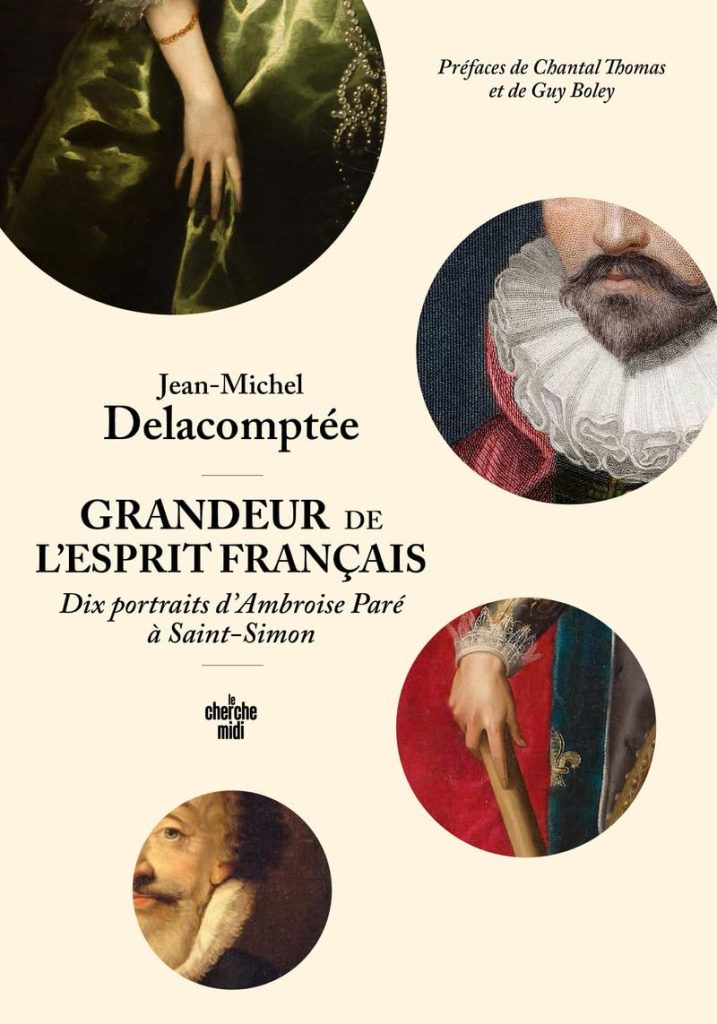

Jean-Michel Delacomptée signe une somme remarquable. Sa galerie de portraits, d’Ambroise Paré à Saint-Simon, célèbre la Grandeur de l’esprit français dans une langue qui ne dépareille pas celle de ses modèles. Une révérence aux génies du Grand Siècle qui fut celui des armes et des arts.

Frédéric Rouvillois est professeur de droit public et écrivain. Il a récemment publié Politesse et politique (Cerf, 2024).

L’un des films les plus fascinants du début de notre siècle, La Grande bellezza, du cinéaste napolitain Paolo Sorrentino, débute sur une scène d’anthologie : un touriste japonais, sortant du car où il était entassé avec ses semblables et se trouvant subitement nez à nez avec les splendeurs de Rome, s’écroule sans un mot sur le marbre de l’immense terrasse qui domine la Ville éternelle, foudroyé par la beauté. Tel est le sentiment de stupeur que risque d’éprouver le lecteur non prévenu qui ouvrirait par hasard Grandeur de l’esprit français, le recueil des « portraits » de Jean-Michel Delacomptée, et qui tomberait par exemple sur l’incipit de « Madame, la Cour, la mort », consacré à Henriette d’Angleterre : « Elle n’a laissé que sa mort. Une tasse de chicorée suspecte, une agonie foudroyante, la Cour et la ville en pleurs, une oraison magnifique, des funérailles comme on n’en vit jamais. » Ou un peu plus loin, à propos d’une autre mort, celle, aussi tragique et presque aussi subite, du jeune duc de Bourgogne, le petit-fils de Louis XIV, « le merveilleux Dauphin » en qui Saint-Simon avait placé toutes ses espérances : pour le mémorialiste, écrit Delacomptée, « l’avenir se retira comme la mer se retire, laissant les galets à nu sur la grève ».

Énorme et stupéfiant : tel est donc le livre, ou plutôt le monument, que le lecteur tient entre les mains, tout entier dressé en l’honneur de l’esprit français – c’est-à-dire, pour l’essentiel, à la gloire ce que l’on appelait jadis le « Grand siècle », ou le « Siècle de Louis le Grand ». Si l’on excepte en effet les portraits, admirablement ciselés, d’Ambroise Paré, de Montaigne et de François II, « le roi miniature », monté sur le trône à l’âge de quinze ans et mort un an et demi plus tard, en décembre 1560, alors que débutent les guerres de religion, si l’on met à part l’émouvante conclusion en forme d’autoportrait et même, l’évocation d’Henriette d’Angleterre, dont la légende doit tant au mot de Bossuet, « Madame se meurt, Madame est morte ! », on constate que la galerie de ces portraits se concentre sur la miraculeuse ribambelle de génies qui côtoyèrent le Roi-Soleil entre le dernier tiers du dix-septième siècle et les premières décennies du dix-huitième. On y rencontre donc Racine, « en majesté », La Bruyère, « portrait de nous-mêmes », Bossuet, naturellement, le merveilleux La Fontaine, et Saint-Simon, tout à ses rêves de grandeur – lesquels ne cessent d’en croiser d’autres du même acabit, et qui auraient pu inspirer des portraits de la même eau, Molière, Fénelon, Boileau, Bussy-Rabutin, Fontenelle et Charles Perrault, Mesdames de Sévigné, de Scudéry et de La Fayette, et tous les autres… Tandis que le Japonais de Sorrentino s’effondre devant le Janicule – que l’on termina d’ailleurs à la même époque –, le lecteur de Delacomptée défaille en songeant que la France – longtemps avant d’être deux fois championne du monde de football –, a pu compter au même moment une telle concentration de talents. Il défaille, puis soupire d’aise, en contemplant le monument qu’il tient à la main.

Un monument bâti « à la française », entre classicisme et baroque, au moyen d’une langue – ce que Delacomptée dit de de Saint-Simon vaut aussi pour lui-même – dont « l’étourdissante maîtrise laisse pantois tout lecteur qui l’aborde de bonne foi, sans préjugés ni crainte de s’y noyer (…), une langue foncièrement libérée des régents de collège » –ou de leurs équivalents contemporains, chroniqueurs sur France Inter-, et qui « a ceci de particulier (mais sans doute est-ce la marque des véritables écrivains) de n’être pas collée au style dominant de son époque », une langue embrassée « dans l’intégralité de ses différentes couches, dans l’étendue intemporelle d’une naissance toujours actuelle et jamais terminée », une langue qui ne craint ni les archaïsmes, ni les familiarités, ni les audaces : en un mot, « une langue qui ne renie rien »… « Le style est l’homme même », déclarait Buffon en 1753, dans un discours à l’Académie prononcé deux ans avant la mort de Saint-Simon. Le style est l’homme, mais au-delà, peut-être est-il le siècle même, son esprit, et celui de la France…

Le Grand Siècle, rappelle Jean-Michel Delacomptée, fut celui des arts, mais aussi des armes – les maréchaux fourmillent à la cour tandis que jusqu’au printemps 1693, le roi, suivi par Racine, son historiographe officiel, marche à la tête de ses armées et ne manque jamais d’y emmener « les dames contempler les remparts ».

Des armes, et des lois : car on ne saurait parler du pays dont Voltaire, dans son Siècle de Louis XIV, écrit qu’il était de toute la terre « le plus sociable et le plus poli », sans parler de politique. De fait, plus ou moins directement, tous les grands esprits du temps s’en mêlent, nul n’ignorant qu’on ne chante bien qu’à l’abri des murs de la cité, et qu’à l’inverse, comme le rappelle La Fontaine dans une lettre de 1663, « on perd des deux côtés dans les guerres civiles ».

Sur ce point, Delacomptée s’attarde sur Saint-Simon, le duc, et sur l’opposition tracée par lui entre « Louis le Juste » et « Louis le Grand » : entre Louis XIII, qui « ne visa qu’au bonheur de ses peuples, œuvra incessamment à leur prospérité, se voulut et fut chaste, désintéressé, modeste, sobre, charitable », et qui ce faisant « fut la grandeur même », et son fils, Louis XIV, qui en toutes choses semble avoir été l’inverse de son père, oubliant « d’où il tenait son sceptre », substituant à « la grandeur séculaire du trône » la sienne propre, et sa volonté despotique aux lois fondamentales de Dieu et du Royaume.

Dans l’ordre politique, rien ne change vraiment : c’est pour cela que les catégories d’Aristote demeurent globalement valides, et les expériences du passé, pertinentes pour le présent. À cet égard, les pages subtiles consacrées par Delacomptée à Jean Racine, « synthèse éclatante et ponctuelle de systèmes incompatibles, l’un de majesté, l’autre d’égalité », constituent de profondes leçons de choses politiques. Ainsi, à partir de Bérénice et de Britannicus, l’auteur s’efforce de distinguer la majesté, incarnée par Titus, de la tyrannie personnifiée par Néron : « meurtrier de (…) son frère, livré à la totalité qui le conduit à tout posséder , à tout vouloir », ce dernier « contamine son sceptre, le pervertit et le dément », tandis qu’à l’inverse, la majesté de Titus, instaurant « une distance sans limite », « a pour fonction (…) d’expulser du pouvoir monarchique toute trace d’égalité, de le sauvegarder des miasmes de l’envie. (…) L’essence de la majesté réside dans la différence absolue qui distingue le plus du moins, le major du magnus (…) Ce plus que possède le roi constitue un privilège sans égal. C’est par là que la majesté englobe. Elle relie la partie au tout. Elle ordonne, classe, hiérarchise, apaise. Elle est le fléau de la balance. Elle est la frontière du fort, le sanctuaire du faible ». Une remarque à la lumière de laquelle on pourrait de relire l’histoire de France, jusqu’à celle de la « monarchie républicaine » instaurée par cet amoureux de Racine que fut le général De Gaulle.

Celui-ci aurait aimé – et jalousé – le monument de Jean-Michel Delacomptée, et il y aurait relu avec intérêt la remarque que Louis XIV inscrit dans ses Mémoires pour l’année 1662 : « Il y a des nations où la majesté des rois consiste (…) à ne se point laisser voir, et cela peut avoir des raisons parmi des esprits accoutumés à la servitude, qu’on ne gouverne que par la crainte et la terreur ; mais ce n’est pas là le génie de nos Français , et , d’aussi loin que nos histoires nous en peuvent instruire, s’il y a quelque caractère singulier dans cette monarchie, c’est l’accès libre et facile des sujets au prince. C’est une égalité de justice entre lui et eux, qui les tient pour ainsi dire dans une société douce et honnête (…). »

En revanche, ce qui aurait sans doute troublé le Général, c’est le fait que « nos Français » semblent avoir de moins en moins conscience de ces trésors, de cette grandeur qu’illustrèrent ces merveilleux poètes dont ils sont en train d’oublier le nom comme eux-mêmes finissent par perdre le leur, en même temps que leur langue.

Dans toute cette galerie, il n’y a guère qu’une exception à ce mouvement général, Jean de la fontaine, « auteur de l’Ancien régime » que la République a néanmoins daigné placer « sur un piédestal (…) jusqu’à se reconnaître en lui comme elle se reconnaît en Marianne ou en la devise qui orne le fronton de ses mairies. C’est reconnaître que l’histoire de France plonge bien au-delà de la Révolution, (…) qu’elle enveloppe tous les siècles qui la composent ».

C’est mieux que rien, dira-t-on : mais ce n’est tout de même pas grand-chose. Car pour le reste, le sentiment qui domine est celui du déclin, de l’estompage, de l’effacement, l’exemple le plus net étant celui de Bossuet, « un géant qui se consume, un aigle sans aile ni serres ».

Le puissant portrait qu’en brosse Delacomptée, « Bossuet, langue du maître », s’intitulait initialement, dans l’édition de 2009, « Langue morte, Bossuet », ce qui correspond mieux au propos. Bossuet, que Sainte-Beuve, au milieu du dix-neuvième siècle, saluait comme « l’une des religions de la France », et que Paul Claudel considérait encore comme « le grand maître de la prose française », celui dont les écrits pourraient le plus admirablement « témoigner devant le monde de ce que furent la langue et l’esprit français », Bossuet n’est plus aujourd’hui qu’un astre mort. En 2004, c’est à peine si quelques manifestations locales, à Metz ou à Meaux, furent organisées pour célébrer le tricentenaire de sa disparition. Un grand éditeur parisien projeta de publier ses œuvres oratoires complètes avant d’y renoncer, et un autre, plus confidentiel, se contenta de publier un « beau livre » richement illustré, Bossuet, miroir du Grand Siècle. Mais « en 2027, pour le quatrième centenaire de sa naissance, il est envisageable que ni son nom, ni l’expression Grand Siècle n’éveillent dans le pays le moindre écho ».

Un pays qui ne se rappellera peut-être plus, bientôt, qu’il s’était appelé la France. Ou du moins, qui courrait ce risque si des monuments tels que celui de Jean-Michel Delacomptée, « aere perennius », n’étaient érigés de place en place, « au seuil du crépuscule », comme autant d’amers chargés d’indiquer ce que fut l’esprit français. « Nostalgie (…) devant l’horizon plat qui s’offre à nos regards, d’un passé où la France portait une haute flamme, où son éclat, son génie, sa langue, créaient des ambitions, des rêves. Ou, comme le dit lui-même Saint-Simon, elle était de tout ». ■ FRÉDÉRIC ROUVILLOIS

Grandeur de l’esprit français. Dix portraits d’Ambroise Paré à Saint-Simon, Jean-Michel Delacomptée, Le Cherche Midi, 2025. 1392 pages

Politesse et politique, Frédéric Rouvillois, Éditions du Cerf, 243p, 25e Cerf

Bien d’accord avec Rouvillois, dans son introduction : pour moi » ´La grande bellezza » est le film le plus important du 21ème siècle.

Et le syndrome de Stendhal, il connaissait Sorrentino ?

@Tisserand : oh que oui, Sorrentino connaissait !

Le film s’ouvre sur un dépôt de gerbe au pied du monument à Garibaldi érigé pour commémorer la défense de la République romaine, en 1849, contre les troupes françaises qui défendaient le pouvoir temporel du Pape. Sur le socle du monument, une inscription sobre « Rome ou la mort » ; un car de touristes japonais qui se précipitent pour photographier l’admirable vue qu’on a de la colline du Janicule ; l’un d’eux tombe mort : émoi devant la beauté sublime, sans doute et peut-être aussi perspective que ce monde qui s’étale sous ses pas est disparu, mais aussi vénéneux.