Cette analyse, qui se veut un décryptage, est parue dans Le Figaro du 20 septembre.

Nous ne nous mêlons pas de questions religieuses – ou, pour être plus précis, ecclésiales –, mais nous ne nous en désintéressons pas pour autant.

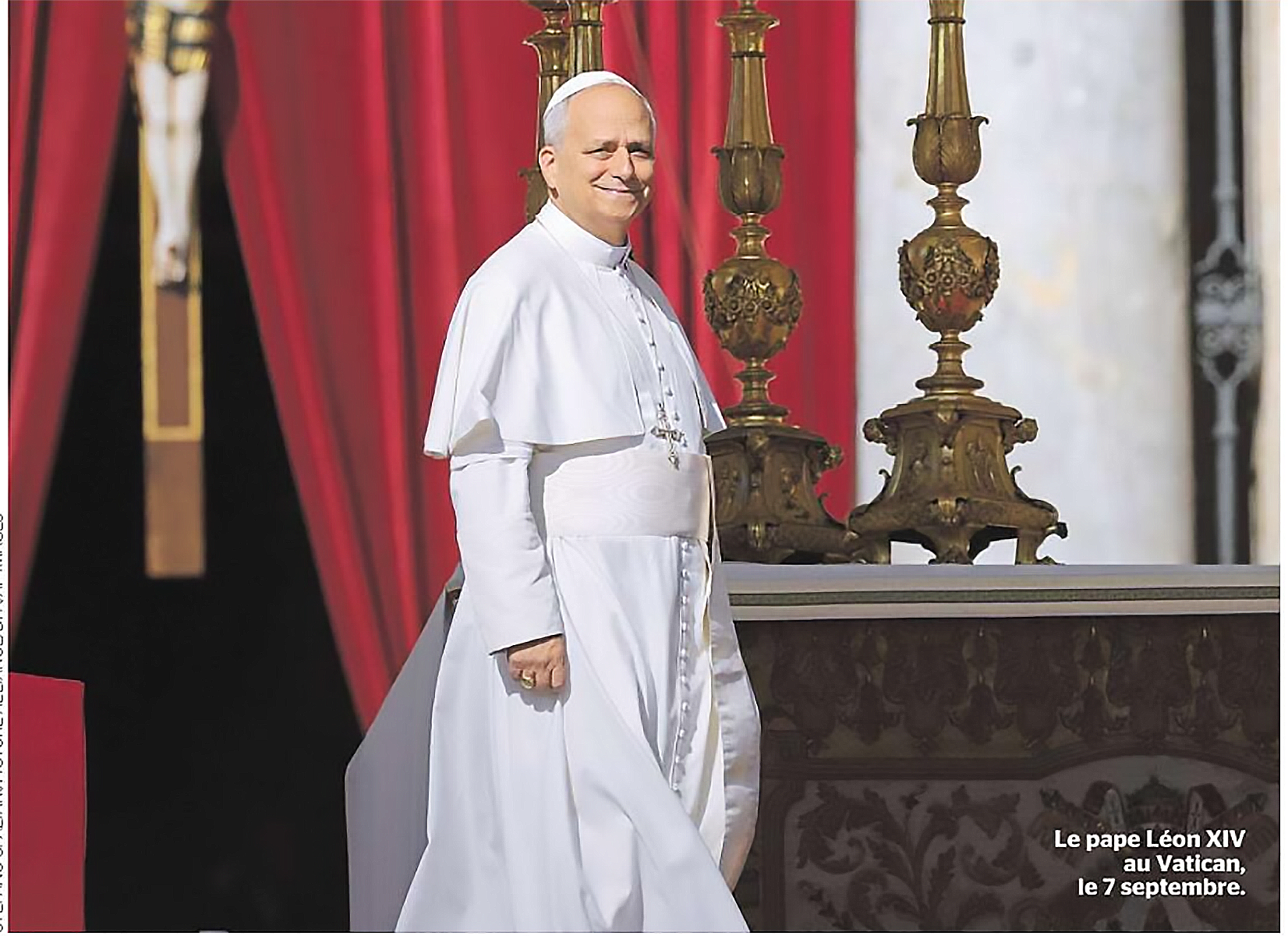

Elles nous semblent même importantes, essentielles pour l’avenir de notre société, de notre civilisation, de notre nation, substantiellement et historiquement catholiques. Des questions religieuses et vaticanes, Jean-Marie Guénois est un spécialiste avisé. À quelques mois de l’élection de Léon XIV comme nouveau pontife romain, il nous a paru utile de reprendre cet article.

Chacun, ensuite, en jugera selon ses moyens. JSF

Par Jean-Marie Guénois.

DÉCRYPTAGE – Dans une interview accordée à une journaliste américaine, le pape détaille pour la première fois ses priorités, qui varient sensiblement de celles de son prédécesseur.

Léon XIV n’est pas un pape pressé, mais il est décidé. Cet homme réfléchi sait où il va et tout indique qu’il n’hésitera pas à prendre des décisions le temps venu. Pour l’heure, sa priorité est d’apaiser l’Église afin de la sortir des « polarisations », ces logiques de camps opposés et d’identités revendiquées. Il veut aider les catholiques à renouer le dialogue pour s’éloigner des « idéologies ». Il explique ce chantier prioritaire : « Nous devrions nous concentrer sur l’Évangile, or l’idéologie veut utiliser l’Évangile et elle peut être des deux côtés. » Il s’engage alors comme pape pour lutter contre ce phénomène : « Ma perception du rôle du pape à ce moment de l’histoire vise à tenter de ne pas continuer à promouvoir la polarisation au sein de l’Église. » Ce qui ne signifie pas immobilisme pour autant : « Il faudra, bien sûr, prendre certaines décisions dans les mois et les années à venir, mais elles ne semblent pas insurmontables. »

Ces phrases sont extraites d’une longue interview accordée à la journaliste américaine Elise Ann Allen, du site catholique américain Crux, parue le 18 septembre en espagnol. Elle forme un chapitre conclusif d’une biographie intitulée Léon XIV. Citoyen du monde, missionnaire du XXIe siècle. L’ouvrage est d’abord publié au Pérou par la maison d’édition Penguin Peru, où le pape, né aux États-Unis, a longtemps exercé comme religieux puis évêque. Il paraîtra en anglais, en portugais et probablement en français au début de l’année 2026.

Confirmer la foi

Quelles « décisions » Léon XIV va-t-il donc prendre ? Il ne formule rien de manière tranchée. Le chef de l’Église catholique ne se situe pas dans le registre des effets d’annonce. Sa vision doctrinale est toutefois très nette sur les dossiers polémiques qui ont animé le pontificat précédent. Pontificat qu’il respecte et cite souvent, mais qu’il entend bien réorienter. C’est l’un des points forts de l’interview : « Être pape, c’est être appelé à confirmer les autres dans leur foi, ce qui est le plus important. C’est également quelque chose qui ne peut se produire que par la grâce de Dieu. C’est le rôle fondamental du successeur de Pierre. »

Il se justifie ainsi : « Je ne ressens pas le besoin de compliquer mon rôle, car il est d’annoncer la Bonne Nouvelle, de prêcher l’Évangile. » En effet, ajoute-t-il, « si vous perdez de vue l’horizon, vous perdez votre boussole, vous pouvez errer en vain sans savoir où aller. Je ne considère donc pas que mon rôle principal soit d’essayer de résoudre les problèmes du monde. Je ne vois pas du tout mon rôle comme cela, même si je crois que l’Église a une voix, un message qui doit continuer à être prêché, à être dit et à être dit haut et fort. »

Sa vision géopolitique se trouve d’ailleurs calquée sur la tradition diplomatique du Saint-Siège. Il ne prendra aucune liberté en ce domaine, contrairement à son prédécesseur. Interrogé sur le drame de Gaza, il s’interdit d’utiliser le mot « génocide » : « Officiellement, le Saint-Siège ne pense pas que nous puissions faire une déclaration à ce sujet pour l’instant », même si, « selon certains experts, ce qui se passe à Gaza a les caractéristiques d’un génocide ».

De même vis-à-vis de son compatriote Donald Trump. Léon XIV, né à Chicago, considère qu’il est du rôle des évêques américains de traiter avec lui, notamment sur la question de l’immigration – il appuie à cet égard la lettre du pape François adressée aux évêques américains sur le traitement des migrants contre la politique de Trump – mais il se dit prêt à « soutenir » Donald Trump dans ses efforts pour « la promotion de la paix dans le monde ».

« Je ne considère donc pas que mon rôle principal est d’essayer de résoudre les problèmes du monde. Je ne vois pas du tout mon rôle comme cela ». Léon XIV

Les décisions qu’il va prendre vont plutôt porter sur une série de dossiers chauds, hérités de François. Le premier d’entre eux est le diaconat féminin : « Pour l’instant, je n’ai pas l’intention de changer l’enseignement de l’Église sur ce sujet. » Il évoque le risque de « cléricaliser » les femmes et prône plutôt la nécessité de confier de hautes responsabilités aux femmes dans l’Église. Quant à la question de l’admission au sacerdoce d’hommes mariés, qui fut envisagée en 2019 lors du synode sur l’Amazonie, elle n’est même pas évoquée, comme si c’était un non-sujet.

Soutenir la famille

Autre question sensible : l’accueil des personnes homosexuelles dans l’Église. Elles sont les « bienvenues » dans l’Église, comme toute autre personne, mais non au titre d’une identité sexuelle revendiquée. Léon XIV précise : « Tout le monde est invité à entrer dans l’Église, mais je n’invite pas une personne parce qu’elle appartient, ou non, à une identité spécifique. J’invite une personne parce qu’elle est un fils ou une fille de Dieu. Tout le monde est le bienvenu, et nous allons apprendre à nous connaître et à nous respecter. » Il avertit clairement : « Il me semble très improbable, du moins dans un avenir proche, que la doctrine de l’Église change en ce qui concerne son enseignement sur la sexualité et le mariage. »

D’autant, annonce-t-il, que sa priorité est la famille : « Les familles ont besoin d’être soutenues. Ce qu’on appelle la famille traditionnelle : la famille, c’est le père, la mère et les enfants. » Il insiste : « La famille, c’est un homme et une femme engagés dans une union solennelle, bénis par le sacrement du mariage. » Or « le rôle de la famille dans la société a souffert au cours des dernières décennies, il doit être reconnu et renforcé une fois de plus ».

Le pape admet que « certaines personnes prendront mal » ce qu’il avance. Que « certains exigeront la reconnaissance du mariage homosexuel » ou « la reconnaissance des personnes transgenres pour qu’elles soient officiellement reconnues et approuvées par l’Église ». Mais Léon XIV estime qu’il faut d’abord « changer les attitudes avant même de songer à changer ce que l’Église dit sur telle ou telle question ». D’où « l’importance de comprendre comment accepter ceux qui sont différents de nous et les respecter ». Il se montre d’ailleurs critique quant aux « rituels » publiés en « Europe du Nord », en Allemagne notamment, pour bénir des couples homosexuels. Cette option « va spécifiquement à l’encontre du document approuvé par le pape François, “Fiducia supplicans” », qui ne voulait pas « ritualiser une bénédiction quelconque », à savoir de couples homosexuels, car « ce n’est pas ce qu’enseigne l’Église ».

Discuter avec les traditionalistes

Pour la première fois depuis son élection le 8 mai, le pape aborde la question de la liturgie, très sensible en France et aux États-Unis. Ce dossier est devenu polémique depuis que le pape François avait abrogé, en 2021, la possibilité ouverte par Benoît XVI en 2007 de célébrer, à titre « extraordinaire », l’ancien rite catholique, dit « tridentin », où le prêtre célèbre en latin, dos aux fidèles. Léon XIV confesse « ne pas encore savoir où vont mener » les discussions sur ce dossier « complexe », mais « c’est un thème qui est à l’ordre du jour ». La difficulté vient en particulier, selon lui, du fait que certains « utilisent la liturgie comme prétexte pour promouvoir d’autres thèmes », ce qui a créé une « polarisation » où la question liturgique est « devenue un outil politique ».

Il reconnaît que les « abus liturgiques », liés à la réforme conciliaire, ont choqué ceux qui trouvaient dans l’ancien rituel « une expérience plus profonde de la prière, un contact avec le mystère de la foi ». On aurait dû « célébrer la liturgie de Vatican II de manière appropriée » et demander alors aux fidèles s’ils trouvaient vraiment « une telle différence entre ces deux expériences ».

Pour l’heure, il n’a « pas encore eu l’occasion » de rencontrer un « groupe de personnes qui défendent le rite tridentin », mais cela « se présentera bientôt », assure-t-il, ce qui permettra de « discuter ». Il propose d’ailleurs d’aborder cette discussion « peut-être dans le cadre de la synodalité », car le sujet est « devenu tellement polarisé que les gens ne sont souvent pas disposés à s’écouter les uns et les autres ». Il évoque, à cet égard, des évêques qui se plaignent d’inviter ces groupes qui soutiennent le rite tridentin, alors que ces derniers « ne veulent tout simplement pas entendre parler » de ces invitations. « Ils ne veulent même pas en discuter. C’est un problème en soi. » Conclusion du pape Léon XIV : « Cela signifie que nous sommes désormais dans l’idéologie, et non plus dans l’expérience de la communion de l’Église. »

« La question des abus sexuels ne peut pas devenir le centre de l’attention de l’Église ». Léon XIV

Autre dossier majeur pour le Saint-Siège : la Chine. Léon XIV estime qu’il marchera « sur le court terme » dans les pas de ses prédécesseurs en favorisant un dialogue « réaliste » avec Pékin. Ce qui signifie plus de clarté, puisqu’il demande publiquement à la Chine « de respecter un groupe important de catholiques chinois qui, depuis de nombreuses années, subissent une forme d’oppression ou éprouvent des difficultés à vivre leur foi librement, sans choisir de camp ». À savoir l’Église du silence, une communauté souterraine qui a toujours refusé les compromis avec le régime communiste et qui n’a jamais accepté l’accord passé avec l’appui de François en 2018 par le Saint-Siège et Pékin, sur la nomination des évêques. Léon XIV connaît la Chine par son expérience précédente de prieur, donc supérieur mondial de l’ordre de Saint-Augustin, il entend s’adresser aux « deux côtés », l’Église catholique officielle, contrôlée par le régime et l’Église souterraine.

Autre point fort de l’entretien : le dossier des abus sexuels dans l’Église. Là aussi, Léon XIV tranche : « La question des abus sexuels ne peut pas devenir le centre de l’attention de l’Église. » Il a déjà reçu, jeudi, de fortes critiques de l’association américaine de défense des victimes Snap. Pour lui, les victimes demeurent la priorité, mais il estime que leurs blessures profondes ne disparaissent pas avec « une indemnisation financière ». Il est donc « très sain » que la parole des victimes se libère mais l’Église n’a pas « toujours trouvé la meilleure manière de gérer » leur accompagnement.

L’Église n’est pas une démocratie

Léon XIV plaide aussi pour le respect des droits des accusés. Si « les statistiques montrent que bien plus de 90 % des accusations » sont avérées, il existe de « fausses accusations » qui ont détruit des prêtres, s’inquiète-t-il. « La loi existe pour protéger les droits de toutes les personnes », il faut défendre la présomption d’innocence de l’accusé tout en critiquant la longueur des procédures judiciaires. « Grâce à Dieu, glisse-t-il, la grande majorité des personnes engagées dans l’Église, prêtres, évêques, religieux, n’ont jamais abusé de qui que ce soit. » L’évêque de Rome rappelle que « l’Église a aussi une mission d’annoncer l’Évangile » et qu’elle ne peut pas se concentrer « exclusivement » sur les abus.

Le nouveau pape corrige enfin la trajectoire de la « synodalité » qui apparaît moins comme le tout et le seul avenir possible de l’Église, comme le souhaitaient certains tenants des deux synodes lancés par François pour réformer la gouvernance de l’Église pour y introduire plus de démocratie et de décentralisation. Pour Léon XIV : « Il ne s’agit pas de transformer l’Église en une sorte de gouvernement démocratique. » Mais, à l’opposé, « un leader qui marche seul ne dirige personne. Si un leader est capable de rassembler les gens et d’avancer ensemble, cet “ensemble” est alors beaucoup plus efficace. En ce sens, la synodalité offre une sorte d’instrument, une plateforme, un outil qui peut être très utile au sein de l’Église. » L’Église ne réside donc pas dans la seule « hiérarchie institutionnelle », la synodalité l’aide à « rechercher la communion en tant qu’Église ».

Le nouveau pape, a donné cette interview au cœur de l’été, alors qu’il venait de rencontrer plus de 600 jeunes Français tout juste baptisés ou en voie de l’être. Il juge « très intéressant » le phénomène des baptêmes de jeunes et d’adultes, alors que la France « a été considérée comme l’un des pays les plus sécularisés qui soient ». Or ces jeunes « veulent venir à l’Église parce qu’ils ont réalisé que leur vie est vide, ou qu’il leur manque quelque chose, ou qu’elle n’a pas de sens. Ils redécouvrent quelque chose que l’Église peut leur offrir. » ■ JEAN-MARIE GUÉNOIS