« La récurrence de la guerre civile à travers notre longue histoire nationale oblige par conséquent à se poser une question grave : le phénomène pourrait-il se reproduire ? »

PAR JEAN-CHRISTOPHE BUISSON ET JEAN SÉVILLIA

Comme nous tâchons d’éviter le rabâchage, fût-il maurrassien, et encore plus la cuistrerie, nous n’allons pas lancer les imprécations pavloviennes habituelles : « Empirisme organisateur ! Empirisme organisateur ! ». Ce dernier – simplement une méthode, une sagesse, un réalisme – mieux vaut le pratiquer, d’instinct, l’appliquer de chic, à l’Histoire, au Réel pour tenter de l’organiser, au moins dans nos têtes, de le comprendre, d’y discerner par exemple l’ordre et le désordre. Ainsi, Maurras a souvent cité cette formule d’Anaxagore : « Toutes choses étaient confuses, l’intelligence est venue les organiser« . Au fond, sur ce grand sujet des guerres civiles et des révolutions qui font le malheur des sociétés politiques, et, parfois les sauvent de malheurs plus grands encore, c’est ce que font ici nos auteurs, et ce, en un temps où notre propre pays par la folie, la lâcheté, l’ignorance, l’imprévoyance et, parfois, la corruption de ses « élites », se trouve aujourd’hui de nouveau menacé de telles catastrophes. Cet article (Figaro magazine, dernière parution) nous invite à la lecture du livre qui y est présenté. Nous ne pouvons qu’encourager à suivre ce conseil. JSF

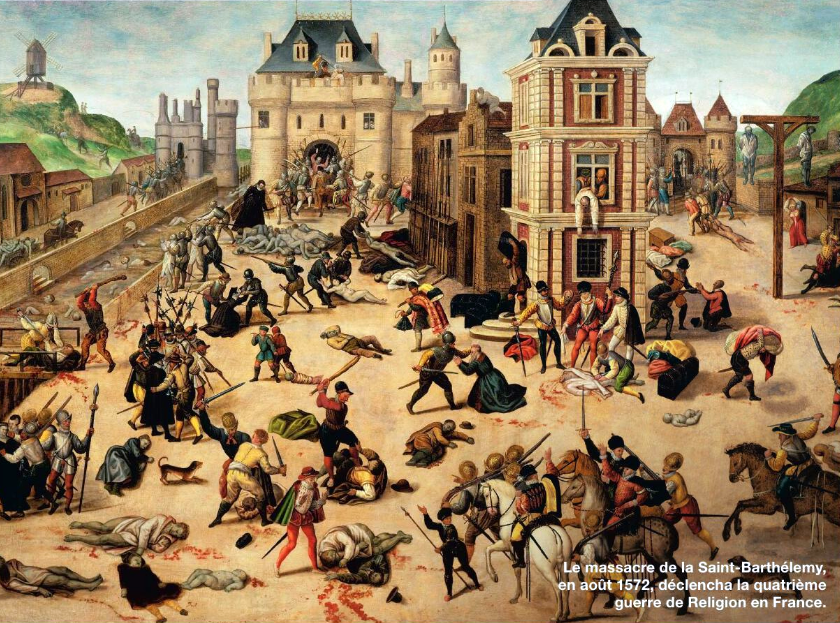

Un livre collectif d’historiens et de journalistes dresse un panorama des guerres civiles qui ont ensanglanté la France, mais aussi l’Europe et le monde, depuis les guerres de Religion au XVIe siècle jusqu’au Rwanda. Il est dirigé par Jean-Christophe Buisson et Jean Sévillia, qui rappellent dans leur préface combien les processus d’éclatement et les déroulements des conflits de ce type se répètent souvent à l’identique d’un siècle et d’un continent à l’autre.

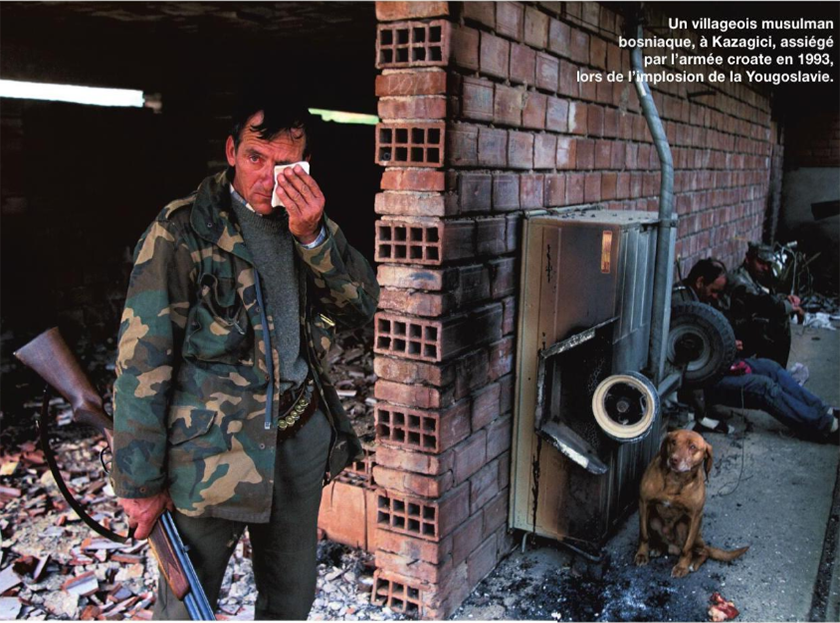

Des hommes qui, la veille encore, partageaient un repas à la même table et, le matin suivant, s’entretuent avec une rage incompréhensible. Des familles qui, du jour au lendemain, se retrouvent déchirées, ennemies, sans aucune perspective de réconciliation. Des soldats brûlant la maison de leurs voisins, qui étaient aussi des amis. Des pères de famille massacrant des enfants qui ont le malheur d’être nés d’une ethnie, d’une région ou d’une religion différente. Au début des années 1990, les conflits en Yougoslavie, en Algérie et au Rwanda, très médiatisés, riches en images aussi effroyables les unes que les autres, faisaient plus que secouer le monde : ils rappelaient que la guerre n’oppose pas seulement des États-nations ou des empires entre eux. Elle peut mettre aux prises des parties d’un même peuple qu’on croyait uni. Des frères. En France, à la même époque, on venait de célébrer dans une certaine allégresse le bicentenaire de la Révolution française. On avait fait aimablement taire les esprits chagrins qui avaient osé rappeler que 1789 avait créé les conditions de 1793, et que l’enthousiasme libérateur du 14 juillet s’était noyé dans le sang des victimes de la Terreur. Que des Français avaient combattu des Français, et pas seulement des Prussiens, des Anglais et des Autrichiens. Comme au même moment des Hutus du Rwanda exterminaient des Tutsis du Rwanda (et réciproquement), tandis que des Serbes, des Croates et des musulmans de Yougoslavie se massacraient comme s’ils n’avaient pas vécu ensemble depuis soixante-dix ans. On avait jeté pendant des décennies un voile pudique sur l’idée de guerre fratricide, il était en train de se déchirer brutalement et violemment. Avait-on tout oublié des leçons de l’Histoire ?

États, religions, idéologies

Les Grecs, dans leur antique et infinie sagesse, distinguaient la guerre étrangère (polemos) des événements pouvant aller de la simple discorde à la guerre civile entre cités (stásis). Où l’on voit que l’homme, depuis toujours, cultive cette tendance à la division. Comment naît-elle ? Aristote l’a très bien dit : toute société se constitue en tant que telle grâce à une perception commune du bien et du mal, du juste et de l’injuste. Des sentiments qui acquièrent leur forme idéale dans la religion. Un jour vient où ils sont contestés, voire réfutés, à l’intérieur même de la communauté, provoquant un schisme doctrinal, puis une sédition, puis une guerre civile. Au fil des siècles, ce schéma se reproduira. Bientôt, les cités deviendront nations et/ou États – encore plus difficiles, par leur taille et leurs structures froidement administratives, à maintenir unifiés. Les religions se développeront, et avec elles des mouvements de sécession d’autant plus radicaux qu’ils seront en quête d’une légitimité ne pouvant s’acquérir que par élimination des anciennes « églises ». Les idéologies feront ensuite leur apparition, qui suivront le même processus : faire table rase des anciens régimes pour créer des sociétés nouvelles. Épurées. Autant de fractures qui finiront par traverser les peuples, les pays, les villages, les familles.

Dans une remarquable étude sur le sujet (Guerres et paix civiles de l’Antiquité à nos jours. Les sociétés face à elles-mêmes, Éditions du Septentrion), Olivia Carpi donne la définition moderne la plus juste et la plus complète d’une guerre civile : « un affrontement collectif et organisé, mettant aux prises les membres d’une même collectivité, d’un même groupe humain socialement structuré, d’une même communauté politiquement organisée et partageant la même culture, mais qui se sont divisés en deux camps hostiles l’un à l’autre, pour des motifs divers (politiques, idéologiques, religieux, socio-économiques, ethniques, territoriaux) et déterminés à en découdre jusqu’à éliminer ou du moins soumettre l’autre, devenu ennemi ». De l’Antiquité au XVe siècle, la liste de ces conflits est longue, des guerres civiles romaines à la guerre des Deux-Roses, en passant par les fitnas lors de la naissance de l’islam, les révoltes contre la dynastie Tang en Chine, les luttes entre clans japonais et tribus amérindiennes, les batailles interbyzantines, la croisade contre les Albigeois, etc.

Permanences

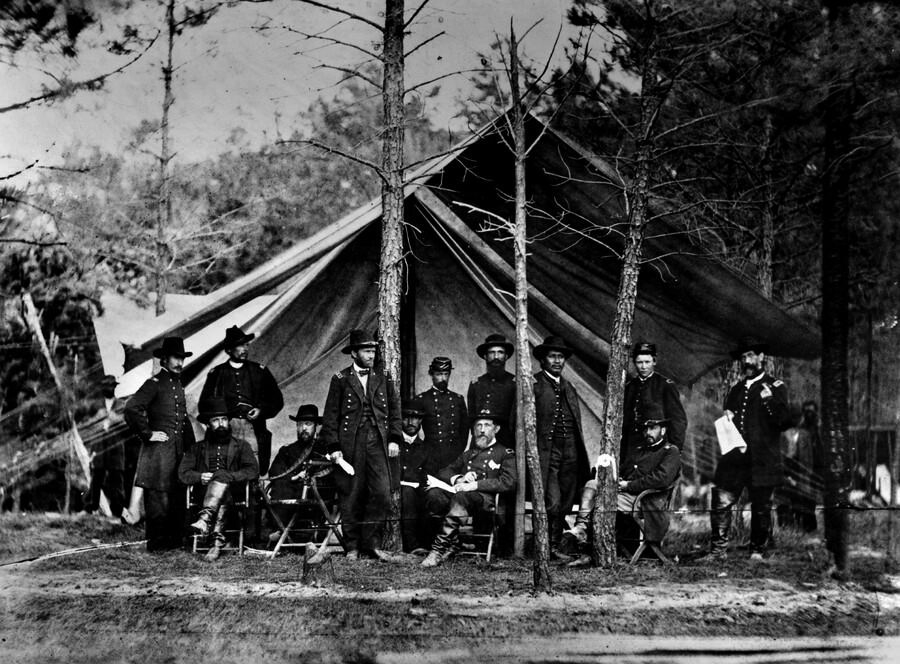

Ceux qui ont éclaté depuis sont encore plus spectaculaires et tragiques. Sans doute y a-t-il de profondes différences, parmi les conflits que nous avons retenus, entre la guerre de Sécession, qui déchira les jeunes États-Unis d’Amérique au mitan du XIXe siècle et la guerre d’Espagne, qui ensanglanta la péninsule ibérique moins d’un siècle plus tard. Et l’on cherchera longtemps ce qu’il y a de comparable entre la Fronde, la Civil War dans les îles britanniques au XVIIe ou la Commune de 1871 et les conflits de la fin du XXe siècle au Liban, en Angola, en Algérie ou au Rwanda. Encore que. Si l’ampleur, le déroulement et les conséquences de ces affrontements sont parfois sans commune mesure (les guerres carlistes ont certes peu à voir avec la lutte entre les armées blanches et l’Armée rouge en Russie au lendemain de la Première Guerre mondiale), on trouvera, au moins, dans le mécanisme présidant à déclenchement, de saisissants points communs. L’Histoire le montre, une guerre civile n’éclate jamais soudainement, mais à partir d’un terreau nourri de tensions accumulées depuis des mois, des années, des siècles. Victor Hugo parlait à ce sujet d’« ulcère qui vous dévore le foie », par comparaison à une guerre étrangère qu’il assimilait à « une écorchure au coude ».

La chose est particulièrement vraie s’agissant de la Yougoslavie, où les rancœurs ethniques, territoriales et sociales nées durant les occupations ottomane et autrichienne puis au lendemain de la Grande Guerre ont explosé durant la Seconde Guerre mondiale, alors même que le pays était occupé ; elles éclateront à nouveau après avoir été gardées sous cloche pendant la dictature titiste durant trente-cinq ans. C’est le cas aussi en Chine, où la lutte engagée par Mao Zedong contre le pouvoir central occupé par Tchang Kaï-chek épouse parfois les contours de la révolte des Taiping au XIXe siècle, conflit méconnu, à la forte dimension sociale, qui fit des millions de morts.

On l’a dit, les idéologies contemporaines, notamment le communisme, et la religion sont de puissants vecteurs de division. Si la guerre (de faible intensité) opposant les Irlandais entre eux après avoir arraché à Londres leur indépendance (mais avec un statut de dominion) ne concerne que les catholiques, elle est notamment nourrie par le refus des plus radicaux de prêter serment au roi d’Angleterre, chef de l’Église anglicane. Et que dire des Cristeros du Mexique, prenant les armes contre le pouvoir central déterminé, par anticléricalisme, à extirper le catholicisme de leur pays ? Et des Libanais, où la coexistence des communautés chrétiennes et musulmanes prend fin en 1975, ouvrant un cycle de violences interreligieuses (il est vrai entretenu par des puissances étrangères) qui semble ne jamais pouvoir se refermer ? Ontologiquement hostile à l’idée de nation, donc facteur naturel de conflit civil, le communisme, lui, est un spectre qui hante la plupart des guerres civiles du dernier siècle : Russie, Espagne, Chine, Yougoslavie, Grèce, Angola…

La France, terre de conflit

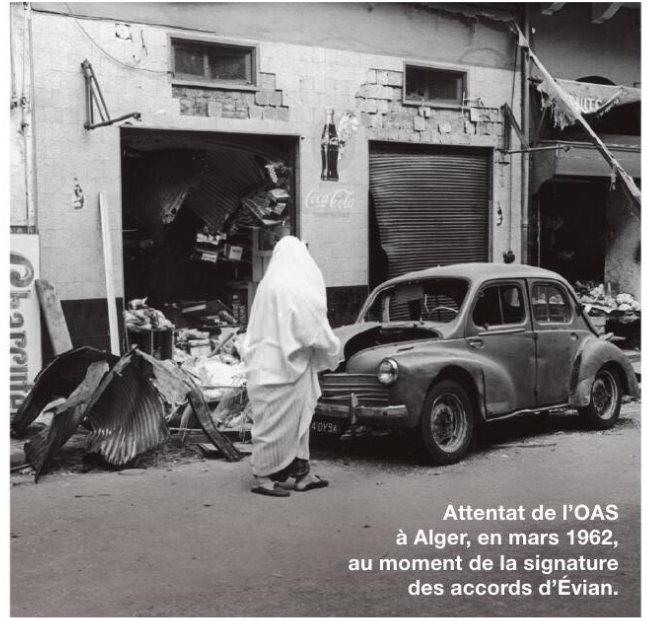

Le premier chapitre de notre ouvrage est consacré aux guerres de Religion qui ont déchiré la France au XVIe siècle. Elles firent écrire à Montaigne cette formule éternelle : « Car en matière de guerres intestines, votre valet peut être du parti que vous craignez. » Quatre autres chapitres concernent l’histoire de France. D’abord la Fronde, succession de troubles protéiformes sur fond de conflit extérieur avec l’Espagne, troubles dont l’enjeu était le contrôle du royaume par des clans disputant le pouvoir au gouvernement royal. Leur résultat paradoxal fut de renforcer la monarchie absolue. Ensuite les guerres provoquées en Vendée, en 1793-1794, par la levée en masse de la population rurale révoltée contre les excès de la Révolution : ces paysans seront victimes d’un des plus grands massacres de l’histoire de France. Ensuite encore la Commune de 1871, insurrection romantique et révolutionnaire qui opposera le Paris populaire au reste du pays. Cette sédition de la capitale sera si durement réprimée que ses milliers de victimes nourriront durablement le martyrologe de la gauche française. En dernier lieu, la fin de l’Algérie française, période de chaos où l’indépendance des départements français d’Afrique du Nord marqua la conclusion d’un conflit à entrées multiples (indépendantistes contre Français d’Algérie, indépendantistes contre musulmans fidèles à la France, FLN contre ses rivaux indépendantistes, FLN contre OAS, OAS contre gaullistes…).

Ces conflits franco-français s’ajoutent à d’autres, comme le soulèvement d’Étienne Marcel au XIVe siècle, la révolte du Papier timbré en Bretagne sous le règne de Louis XIV, la révolte des canuts lyonnais en 1831, les heurts sanglants du 6 février 1934. Il y a une vingtaine d’années, l’historien Jacques Marseille observait que la formule « Ça va péter ! » fleurissait dans la bouche des Français, et rappelait que des jacqueries médiévales aux guerres de Religion, de la Fronde aux guerres de la Révolution, des journées de juin 1848 aux massacres mutuels de la Commune, du désastre de 1940 au « suicide » de la IVe République en 1958, la guerre civile a toujours été un des moteurs de l’histoire de France. Sans doute tout ne peut-il être mis sur le même plan, ne serait-ce que dans le degré de violence : si les guerres de Religion ont été un authentique conflit armé de longue durée qui a ravagé le pays, les émeutes étudiantes et le mouvement social de Mai 68 n’ont constitué qu’une agitation passagère, quand bien même leurs conséquences socio-culturelles ont été immenses.

Inquiétantes fractures

Les causes de ces différentes éruptions de fièvre collective ont aussi varié, procédant de fractures politiques (la Fronde), religieuses (catholiques contre huguenots au XVIe siècle), idéologiques (la Vendée), sociales (la Commune, qui conduira Karl Marx à écrire en 1871 La Guerre civile en France), identitaires (l’agonie de l’Algérie française).

La récurrence de la guerre civile à travers notre longue histoire nationale oblige par conséquent à se poser une question grave : le phénomène pourrait-il se reproduire ? Sans doute une guerre civile, stricto sensu, met-elle en œuvre l’affrontement de deux camps armés qui, initialement, sont de force sensiblement égale : catholiques contre huguenots, nordistes contre sudistes, républicains contre franquistes. Si divisée et « archipellisée » (selon l’expression de Jérôme Fourquet) que soit la France aujourd’hui, on ne voit pas sur quel clivage binaire le pays pourrait se couper en deux. Cependant, il est d’autres formes de guerre civile, moins totales, moins binaires, moins nettes, qui peuvent se manifester. C’est précisément ce type de guerre intérieure de basse intensité qui inquiète celui qui scrute l’avenir, alors que la France des années 2020 est confrontée à de multiples fractures. ■ o JEAN-CHRISTOPHE BUISSON ET JEAN SÉVILLIA

Les Guerres civiles. De la Renaissance à nos jours, dirigé par Jean-Christophe Buisson et Jean Sévillia, avec Geoffroy Caillet, Stéphane Courtois, Emmanuel Hecht, Rémi Kauffer, Arnaud de La Grange, Joseph Macé-Scaron, Lorraine de Meaux, Jean-Christian Petitfils, Isabelle Schmitz, Jean-René Van der Plaetsen…, Perrin/Le Figaro Magazine, 378 p., 22 €.

Une évidence et une crainte de tous les instants depuis 1793