Si l’on dit de Georges Bernanos qu’il fut le plus grand romancier de son temps, nul n’est surpris ; mais nul n’est convaincu, car le mythe français du roman – Balzac et Tolstoï, plus quelques mariages et divorces avec des Anglais, avec Dostoïevski – demeure puissant. Dans la charmille de Pontigny, Gide, à qui je disais mon admiration pour Sous le soleil de Satan qui venait de paraître, et qu’il avait feuilleté, me répondit :

— Tout cela, cher, c’est la lignée de Léon Bloy et de Barbey d’Aurevilly.

— En diablement mieux !

— Mais c’est la même chose. Et cette chose m’est contraire.

Il écartait Bernanos (ce jour-là…) au nom de Balzac, de Flaubert, de Mme de La Fayette – et des réflexions qui l’avaient conduit à faire des Faux-Monnayeurs son « premier roman ». À Pontigny, le roman impliquait l’existence autonome de personnages – et l’on attachait peu d’importance à ce que les personnages fussent entrés en scène avec le roman étranger. On ne parlait pas encore des romanciers américains ; je devais écrire plus tard la préface de Sanctuaire. Entre les écrivains éminents, le plus soumis au mythe régnant du roman était Roger Martin du Gard (celui des Thibault plus que de Jean Barois). Gide lui dédiait les Faux-Monnayeurs, tous l’estimaient, personne ne le suivait. Et Bernanos mettait brutalement en question tout ce que « l’Europe la plus cultivée » pensait de la création romanesque.

Balzac, Stendhal, Flaubert s’étaient moins souciés de personnages que de caractères. Leur rapprochement les rassemble mieux qu’aucune définition. Derrière tant de cousines Bette et tant de Homais se dresse l’ombre de Molière, qui obséda Stendhal toute sa vie. Ce que les Français appellent traditionnellement roman, Zola compris, c’est ce qui devrait être illustré par Daumier.

Il est surprenant que l’Europe ait attaché tant d’importance aux caractères. Molière, Balzac sont peut-être nos gloires les moins contestées ; Jean Valjean et Javert sont, entre autres choses, des caractères, et les flammes des Misérables projettent des Daumier démesurés. L’Afrique noire découvre Molière avec une admiration véhémente – mais elle a toujours aimé les masques.

Il n’est pas moins surprenant que l’Europe se soit détachée des caractères. Non sans retours, Tolstoï parle du Vieux, c’est-à-dire Balzac, avec nostalgie. Dostoïevski a traduit Eugénie Grandet; sa faune mineure d’usurières et d’ivrognes s’acoquine à celle de la Comédie humaine. Les extravagants lèguent au petit peuple du Russe la folie de Stavroguine. Et Bernanos n’ignore pas Stavroguine.

Le roman appelle caractère le type humain qu’anime une passion majeure et constante; à quelques égards, un masque de l’âme. L’Avare est cousin éloigné d’Arlequin. Ses actes ne sont pas nécessairement prévisibles; encore ne doivent-ils point surprendre. Il écarte l’irrationnel, auquel le personnage devra tant. La vie ne le modifie pas; le jeune séducteur devient un vieux coureur de filles dans un temps linéaire, étranger aux métamorphoses.

Savoir que la peinture n’a pas pour objet d’imiter des modèles semble banal, mais on ne tient pas encore communément pour ridicule, lorsqu’il s’agit du passé, le «miroir promené le long d’un chemin». Bien qu’une mode récente assure que tous les personnages passent tout leur temps à faire tout ce qu’ils veulent, les «illusions logiques» tardent à prendre leur retraite. Tel amateur, qui proclame tantôt que les personnages font ce qu’ils veulent et tantôt qu’ils n’existent pas, croit que Balzac a inventé Vautrin en imitant Vidocq. Le romancier se sert de Vidocq pour créer Vautrin, qui n’est pas plus viable hors du monde-de-Balzac que le poisson hors de l’eau; le vrai dessein de Balzac, même lorsqu’il l’ignore, n’est point de faire concurrence à l’état civil, mais de faire conquérir le monde fictif du passé, trouvé chez Walter Scott, par un monde fictif du présent, qui deviendra son propre monde.

*

Mais si Vautrin n’est pas Vidocq, c’est donc qu’il est Balzac : «Madame Bovary, c’est moi.» Pourquoi faut-il que Madame Bovary soit quelqu’une, alors qu’elle ne l’est manifestement pas plus que Colombine ou Cendrillon ? On appelait Madame de Rénal un caractère, Madame Bovary devenait un personnage, Anna Karénine l’était tout à fait. Or un personnage n’a jamais été une personne.

Ce n’est pas le registre d’état civil de Balzac qui fascine Dostoïevski. Il n’a jamais fasciné que Zola, et nous ne tenons pas Vautrin ni même César Birotteau pour Joseph Prudhomme en mieux. Les cousins Pons appartiendraient depuis beau temps à la friperie si Balzac, à mille lieues de toute photographie, ne possédait le génie visionnaire que lui reconnut Victor Hugo, et s’il n’avait imposé à l’Europe le type qui allait l’enivrer à la suite de Napoléon : l’ambitieux. Avec lui, Balzac et Stendhal découvrent simultanément un personnage à peine dégagé du caractère, qui devient le théoricien de sa passion. Balzac ne serait pas Balzac s’il ne confiait à Vautrin, le plus irréel de ses héros, la redoutable éducation de ses grands ambitieux, Rastignac et Rubempré. Harpagon proposait-il une théorie de l’avarice ? Quel intérêt eût-on accordé à une telle théorie ? Le seul ancêtre de l’ambitieux est un autre conquérant : le séducteur, don Juan. Et la théorie de l’ambition, comme de la séduction, se prolonge en propagande. Harpagon n’était pas contagieux, alors que Rastignac fera prendre son nom pour pseudonyme par les snobs de Varsovie et de Saint-Pétersbourg.

Entre autres caractères, Balzac invente des caractères grandis par une passion qui porte en elle une semi-doctrine, l’individualisme, et transfigurés par l’épidémie poétique napoléonienne. Le chemin qui va de Rastignac à Raskolnikov n’a rien d’obscur; mais après Raskolnikov, Dostoïevski va subordonner radicalement le caractère au personnage, proclamer les droits de l’irrationnel et de l’impulsion, et faire habiter ses héros par des démons à transformations, depuis l’idée fixe de Kirilov jusqu’à la charité suprême d’Aliocha. La fascination a laissé dans ses Carnets sa traînée de sang; il ne se soucie pas de créer des porte-parole, même lorsque Stavroguine ou Aliocha parlent en son nom – mais bien de créer, entre des idées et des personnages qui l’obsèdent, la relation passionnelle qu’avait créée Balzac entre l’ambition et ses ambitieux. Ne cherchons pas plus dans son œuvre la mise en scène d’une méditation que dans la trilogie Hamlet – Mesure pour Mesure – La Tempête. Observons seulement qu’il découvre l’accent brûlant que toute pensée religieuse apporte à un personnage – et que s’il ne dispose pas du prestige que Rastignac tenait de Napoléon, il dispose de celui que Muichkine tient du Christ.

*

Gorki disait que Dostoïevski avait soumis à une idéologie réactionnaire le plus grand don de création qui eût paru depuis Shakespeare. La comparaison s’impose moins par le génie que par sa nature. Celui de Dostoïevski n’appartient qu’au roman ? Ses fulgurations éclatent tout au long d’un monde romanesque dont elles ne parviennent pas à avoir raison qui continue jusqu’aux personnages mineurs des Karamazov son cours de victimes, de follettes et d’originaux, cousins de ceux de Dickens et de Gogol. Le roman de Stavroguine est aussi celui du couple farfelu que forment sa mère et Stépan Trophimovitch. Lu d’affilée, Dostoïevski devient un «romancier russe» secoué de crises de génie toujours plus fréquentes. Parce que ce génie ne tient nullement à la transfiguration de l’intrigue qui l’accompagne. Le préjugé du modèle apporte celui de l’intrigue autant que celui du personnage.

Maintes scènes illustres de Balzac sont nées de son récit, comme celle où Rubempré écrit des poèmes érotiques sur le cercueil de la femme qu’il aimait, pour payer ses obsèques. Chez Dostoïevski, la création poétique est si bien antérieure au récit qu’il va jusqu’à changer les rôles : entre les Carnets et L’Idiot, ceux de l’assassin Rogojine et du saint Muichkine sont intervertis. «Peu importe que le briquet frappe la pierre, ou la pierre le briquet, si l’étincelle est la même», en écrivais-je jadis.

Les types de Dostoïevski, possédés par une passion (le père des Karamazov, Dmitri), continuent la tradition; par le démon (les «occidentalités» que l’on jugeait si Russes : Raskolnikov, Stavroguine, Kirilov, Ivan) ou par le Christ (Muichkine, les starets, Aliocha), ils ne sont ni des personnages diaboliques ni des personnages visités, comme l’a cru l’Europe, car ils ne sont pas des personnages du tout. Si l’on peut voir encore dans Raskolnikov un Julien Sorel absolu – mais qui ne voit ce qui les sépare ? –, rien ne serait plus instructif qu’un pastiche de Balzac qui prendrait pour héros Aliocha – et même Raskolnikov. Le starets Zossima n’est pas un Curé de Tours.

Du personnage, Dostoïevski tire le héros hanté. La vivace existence de ce héros n’est pas seulement distincte de la vie (quand l’existence du roman a-t-elle été celle de la vie ?), mais encore du théâtre particulier qu’était devenu le roman, même chez Gogol. Le héros énigmatique avait existé avant Dostoïevski : Hamlet, Don Quichotte, Alceste… Mais Dostoïevski invente de poser l’homme en tant qu’énigme – à travers le roman policier des Frères Karamazov. Les créateurs avaient entendu gouverner leurs personnages; Dostoïevski, le premier, cherche à se perdre dans les siens. Bernanos va s’y vouer.

Le personnage avait trouvé sa plus grande autonomie chez Tolstoï – d’autant plus grande que Tolstoï créait des personnages féminins aussi convaincants que ses personnages masculins. Ce n’avait pas été le cas de Balzac, ce n’était pas celui de Dostoïevski. Mais Dostoïevski apportait au héros une dimension que ne lui avait pas donnée Tolstoï. Il héritait, de Balzac, la fascination romantique pour ce personnage dont le romancier assurait le prestige par un mélange de force, de séduction, et d’une qualité propre à l’imaginaire, née d’une paternité éblouie. Vautrin, qui n’est pas séduisant, domine les livres où il figure, même lorsqu’il échoue. (Nous trouvons ce «grand format» plus inexplicablement encore dans le baron de Charlus.) Dostoïevski connaissait bien Eugène Sue, et le prince Stavroguine n’est pas sans liens avec le prince Rodolphe. Bien que ce dernier soit un héros de mélodrame, alors que les héros de Dostoïevski sont seuls en Europe à mériter ce nom pendant les cinquante ans qui précèdent la révolution d’Octobre. A quoi ces héros sans exploits devaient-ils leur intensité ? Les starets, Aliocha, à une dimension spirituelle que le roman européen n’avait pas connue; mais Stavroguine, plus grand qu’Aliocha ? Il est un «homme de Dieu» négatif – le négatif photographique d’un prophète. Le seul que Kirilov, devant la mort, reconnaisse pour son égal. Inutile d’analyser les procédés qu’employa Dostoïevski pour lui donner, quoi qu’il lui advînt, une invulnérable autorité. Retenons seulement qu’à partir des Possédés le roman européen connut une création d’imaginaire radicalement différente de celle de Balzac – création écartée par Tolstoï, Flaubert et le roman anglais.

C’est elle qu’affronte Bernanos. Les équivoques entretenues par le mot roman s’effacent. Il ne s’agit plus de rivaliser avec l’état civil de l’Empire ni avec celui d’Yonville; il s’agit de charger des créatures d’exception – presque toujours des prêtres – d’assumer la vocation sacerdotale telle que nous la suggèrent les saints.

A quoi bon des saints imaginaires ? Les héros imaginaires n’étaient pas indispensables non plus, mais depuis longtemps le mot héros appartenait plus à l’imaginaire qu’à la réalité. Ce qu’apporte Bernanos est de l’ordre de la symphonie : louange furieuse de Dieu, exorcisation furieuse d’un Mal intarissable : le livre s’appelle : Sous le soleil de Satan, et sa première partie, La Tentation du Désespoir. On avait tenté le roman du prêtre; Bernanos tente le poème du sacerdoce, donc du surnaturel. Ce n’est pas le sujet qui change, c’est le personnage qui disparaît. Même ce qu’en avait conservé Dostoïevski.

Après le caractère, le personnage; après le personnage, l’incarnation.

Aliocha ne pourrait appartenir à Balzac; pourrait-il appartenir à Bernanos ? Je parle d’autant moins ici d’influence que Bernanos semble avoir écrit Sous le soleil de Satan avant d’avoir lu les grandes œuvres du Russe. Mais certains héros de Dostoïevski, dont les Carnets nous révèlent la genèse (ceux, précisément, demeurés sans postérité), mettent en pleine lumière l’opération créatrice de Bernanos. Il s’agit d’imposer au lecteur un lien passionnel avec une expérience qu’il ignore. Bernanos ne saurait imiter pour son lecteur une vie intérieure que ce lecteur ne connaît pas; des hommes, les prêtres, qui lui échappent entre tous. (Le sacerdoce est un exotisme). Il ne le convaincra pas en l’obligeant à reconnaître ce qu’il lui révèle, mais en l’entraînant dans son propre univers, comme font les maîtres du fantastique. Il n’entend pas être ressemblant, mais contagieux : comme l’étaient Balzac et Stendhal lorsqu’ils exaltaient l’ambition, Dostoïevski lorsqu’il transfigurait Stavroguine. Il n’attend point de l’ambition la complicité de ses jeunes lecteurs; de l’amour celle de ses lectrices. Comme Dostoïevski, il ne dispose que de la complicité la plus haute. Il révèle aux hommes le Christ qu’ils portent en eux, dirait-il : parce qu’il y est.

Reste qu’il y est aussi pour un agnostique.

[1] Rendant compte de L’imposture lors de sa publication en mars 1928, j’écrivais dans la N.R.F. : Dans ce livre, ce ne sont pas les personnages qui créent les conflits, mais les conflits qui suscitent les personnages… Je ne serais pas étonné que les «crises» apparussent à M. Bernanos avant même que les personnages fussent fixés par son imagination.» La réussite de L’Imposture était moins grande que celle du Journal d’un curé de campagne. Mais qu’il est singulier d’employer le mot réussite pour parler d’un livre de Bernanos !

Au sujet de l’affrontement de la mère et du curé, Bernanos, à travers le curé de Torcy, fait allusion à L’Otage. On pense plutôt à l’admirable scène de L’Annonce faite à Marie où Violaine ressuscite l’enfant de Mara.

Ce texte d’André Malraux sur Georges Bernanos est la préface du Journal d’un curé de campagne, réédité par Plon en 1974. ■

Signalons l’édition suivante réalisée à l’initiative de JSF…

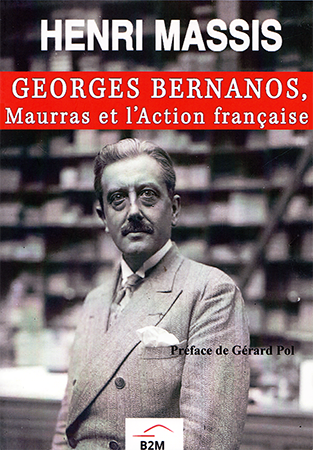

Henri Massis, Georges Bernanos, Maurras et l’Action française, présentation de Gérard Pol, 19 €, 104 p.

Commander ou se renseigner à l’adresse ci-après : B2M – Belle-de-Mai Éditions

Texte, superbe. Typique de Malraux. Et à la hauteur où se situe Bernanos. Merci

Superbe méditation sur la présence dans les romans de Dostoïevski, fascination qui semble bien avoir inspiré Bernanos. (Il parait difficile de croire que Bernanos n’avait pas lu son prédécesseur russe avant de composer » Sous le soleil de Satan », tant les ressemblances y sont parfois criantes comme son évocation du diable !)

Superbe conclusion de Malraux sur la complicité des deux écrivains : en filigrane de leur œuvre, on découvre ou impose la présence du Christ, et même l’agnostique Malraux, de son propre aveu, est obligé de rendre les armes.

Oui, merci pour ce texte.

Seul un Malraux pouvait être plus stupidement «culturel» qu’André Gide, c’est cette stupidité des tièdes qui le conduit à tenir Bernanos pour du Barbey ou du Léon Bloy «en diablement mieux», du reste, son adverbe signe l’intention.

Comme si le cérébralisme psycho-centré de ces gens pouvait savoir approcher d’une quelconque manière les réalités de ce qui est apparu à la toute fin du XVIIIe siècle, comme RÉACTION contre la pornographie en marche, l’eau de rose en cours de synthèse, bref, contre la vulgarité révolutionnaire! Je veux parler de ce genre très particulier du «roman» d’imagination, qui apparaît comme instrument réactionnaire face au naturalisme de la Terreur.

Coller côte à côte Stendhal, Flaubert et Zola, je veux bien, mais leur adjoindre Balzac est une offense à l’authentique «génie» romanesque qui, très précisément, ne s’occupe certainement pas de «caractères», au contraire de l’inconscient et curieusement prospectif souci de pouvoir de la sorte s’inscrire dans la perversion du freudisme en gestation… Nous touchons ici au cul-de-basse-fosse culturel, à la pollution humide des cochoncetés de type Georges Bataille, bibliothèques et balais roses.

L’idée saisie au bond ici par Malraux, avec cette affaire de «caractères», résume l’impéritie intellectuelle de la modernité «culturalisée» ; et ces détestables snobs (i.e. “sans noblesse”) se gargarise alors de pouvoir ainsi réduire à leurs mentalités d’alcôve un Dostoïevski ou un Balzac.

L’immonde salade autour de Vautrin-Vidocq «détronchés» d’après, je cite, «le monde fictif du passé, trouvé chez Walter Scott, par un monde fictif du présent» est de la diarrhée psychopathique convertie en dragées pour «Le Monde» et «Libération» ; et tout ce qui vient ensuite parle pour ne rien dire ; c’est d’ailleurs pour cela que les «beaux-parleurs» ont été détecté par déduction de cet «envers de l’histoire contemporaine» que Balzac a si prodigieusement mise en scène, non tant par des «caractères» que par une fresque : cette «Comédie» qu’il voulait être à la «condition humaine» (pour emprunter la formule vaniteuse de Malraux) la pendante de celle que Dante avait échafaudée pour accéder au processus divin.

Il aurait fallu que le Malraux sût que les «modèles» de Balzac n’étaient nullement Vidocq, car son inspiration en appelait au culte d’Homère («Vouloir égaler Homère, disait-il, c’est attenter à Dieu») et au «modèle» de «La Divine Comédie». Cependant, en effet, dans la trilogie de «L’Histoire des Treize», nous pouvons comprendre qu’il a introduit des «types humains» calqués sur ceux de «l’histoire contemporaine», mais ce ne sont pas des «caractères» au sens psychologique, ce sont des «personnages», pour ainsi dire, «sociologiques». En effet, il saute aux yeux que Henri de Marsay est une «incarnation romanesque» de ce qu’a effectivement représenté le chevalier de Marsay pour les préfigurations de la Révolution française dans les «Clubs»…

Pour en finir avec ces misérables simagrées de sinistre «ministre de la culture» en cours de vocation, puisqu’il a le toupet d’oser mentionner le nom de Paul Claudel au terme de sa phraséologie de comptoir éditorial, je voudrais bien savoir ce qu’il pourrait y avoir comme vulgaire «caractère» dans le «personnage» de Simon Agnel devenuTête d’Or, disant enfin : «Qui dira comment, mourrant, j’ai tenu le Soleil sur ma poitrine, comme une roue !»

En outre, ce qu’il y a d’insupportable chez les orgueilleux déclarés «agnostiques» c’est justement ce ton d’extrême condescendance qu’ils emploient pour signaler que, tout «agnostiques» qu’ils fussent, décidément, ils ont, au moins, les mêmes préoccupations élevées que les fidèles – si ce n’est plus élevées encore ! – et, surtout, comme ici, que même agnostiques, ils portent le Christ en eux, devenant ainsi de grotesques messieurs Jourdain qui voudraient faire découvrir aux autre qu’ils sont même capables de haute théologie sans qu’on le sût…

Pour comprendre instantanément quelle astronomique différence il y a entre les mondaines divagations d’un Malraux ou d’un Gide et les fondements poétiques du roman et du théâtre, il faut revoir la scène entre Cébès et Tête d’Or, dans la mise en scène de Jean-Louis Barrault, dans laquelle Laurent Terzieff (Cébès) chevrote et pleurniche (tel le figurant caractériel Malraux au Panthéon) dans les bras d’un Alain Cuny disant exactement comme il faut, SANS aucune INTENTION psychologique, ce qui a été inspiré au «monstre ou plus grand génie que la terre a porté», selon les mots de Maurice Maeterlinck après la lecture de «Tête d’Or», tout d’abord paru anonymement…

Vive les demi-dieux, ou héros ! – Balzac, Dostoievski, Claudel ! “et altli” – … cela étant dit «toujours au cri de «mort aux vaches !” » (toute révérence gardée pour les belles bêtes ruminantes, cornues et au regard si beau, que l’on doit aimer), vaches pas même laitières et à la carne grossière, vaches de Gide, Malraux, Stendhal, Gorki et encore – pour faire bonne mesure de «grandes têtes molles» (Lautréamont) – vaches de Proust et Céline ; ainsi, achevé-je donc de me constituer la panoplie de toutes les inimitiés possibles, me garantissant de telle sorte que je ne puisse plus, d’aventure, m’en faire aucune supplémentaire, désormais.

Chevalier de RaMsay, évidemment, je n’avais pas rétabli l’ordre de l’anagramme…