Entretien par Victor Lefebvre

« Une histoire réellement incarnée forme à la citoyenneté. L’histoire ne s’apprend jamais par cœur, elle s’apprend par le cœur. Il ne faut jamais oublier par ailleurs que l’histoire de France a un double héritage : monarchique et chrétien – dont il faut être fier. »

Cet entretien paru hier dans le JDD se distingue par d’excellents propos et par la volonté affirmée de restaurer la place de l’Histoire dans l’esprit public français. Il s’agit d’une intention « qui sauve », pour reprendre l’expression de Pierre Boutang. Peut-on cependant mener une telle entreprise sans ruptures ? Faut-il, notamment, être fier de notre héritage républicain et laïc ? Sous certains aspects, et au regard de certains épisodes ou sursauts admirables qui ont permis de sauver la nation en déshérence, « roulant à l’abîme », comme De Gaulle l’a souvent dit, sans doute. Mais sûrement pas si l’on considère la trajectoire inexorablement déclinante du destin national depuis la Révolution de 1789. Pas davantage si l’on observe l’échec aujourd’hui manifeste — et sans doute définitif — de la dernière tentative de conciliation entre les institutions républicaines et le Bien commun de la nation : la Ve République et la Constitution de 1958, désormais profondément défigurées. JSF

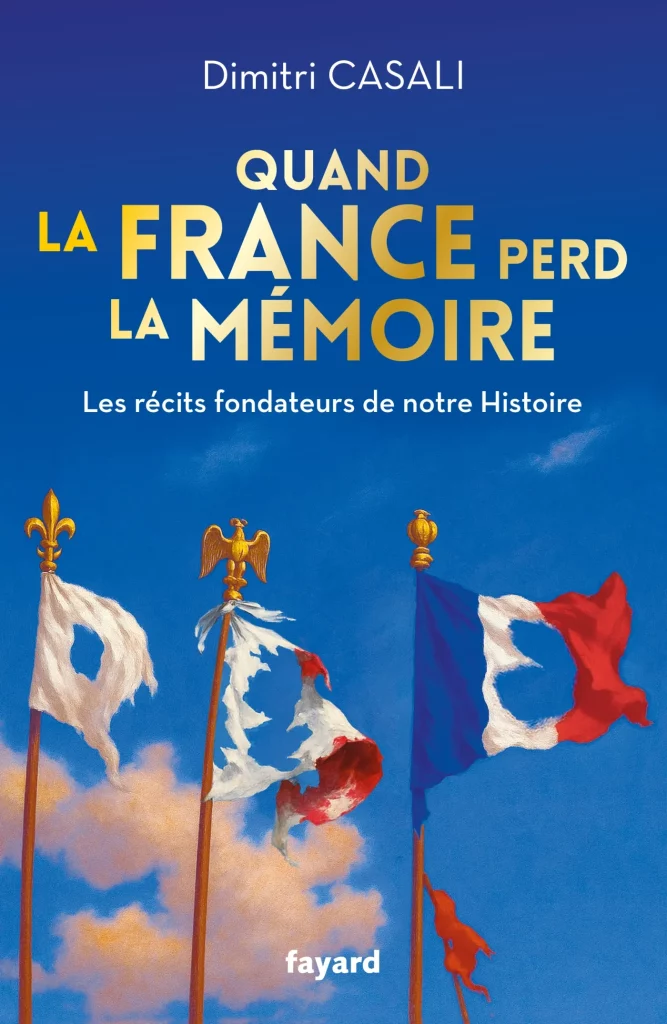

ENTRETIEN. L’historien met en perspective les récits fondateurs de l’histoire de France à travers ses grandes figures et ses épisodes parfois injustement oubliés. Face aux tenants de la déconstruction, il plaide pour la création d’un véritable « récit national », fédérateur et équilibré.

Le JDNews. Vous expliquez dans votre livre que le récit national permettait de faire adhérer le peuple à un destin commun et à une communauté nationale. Existe-t-il encore une mémoire nationale, ou sommes-nous devenus amnésiques de notre propre histoire ?

Dimitri Casali. La mémoire nationale a aujourd’hui totalement disparu. Cette crise de l’éducation et de la transmission est la cause de tous les maux de notre société actuelle. Si les Français étaient fiers d’eux-mêmes et de leur histoire, il n’y aurait pas un tel rejet de nos valeurs profondes. Le cambriolage du Louvre est d’ailleurs symptomatique de cette négligence générale à l’égard de notre patrimoine, de notre culture et de notre histoire. Nous aurions pourtant tellement de leçons à tirer de notre passé. Nos hommes politiques ont une méconnaissance crasse de leur histoire de France, et cela jusqu’au plus haut niveau. Je constate d’ailleurs de nombreuses similitudes entre la crise économique et sociale actuelle et les troubles à la veille de la Révolution : notre défiance envers les élites politiques ressemble beaucoup à celle du tiers état envers la noblesse et le clergé en 1789…

Est-il possible de dater un point de rupture dans la façon dont l’histoire est enseignée et transmise ?

Il y a trois dates clés : Mai-68 ; l’arrivée de François Mitterrand au pouvoir en 1981 ; et enfin la période 1997-2002, qui correspond à la cohabitation. Le gouvernement de Lionel Jospin a fait énormément de mal à l’enseignement de l’histoire, avec des programmes scolaires catastrophiques qui n’ont jamais vraiment été réformés. Sans parler de la loi mémorielle Taubira de 2001, qui oblige les programmes à traiter de l’esclavage du CM1 jusqu’à la classe de première. La victoire morale et intellectuelle de la gauche est parvenue à délégitimer l’idée même de nation et de communauté nationale.

« L’histoire de France est tellement belle qu’elle n’a pas besoin d’être romancée pour être racontée »

Reste ce paradoxe : les livres d’histoire occupent une place importante dans le classement annuel des meilleures ventes, tous livres confondus, les podcasts et émissions télévisées consacrées à l’histoire de France sont très populaires, sans parler du succès des « passeurs d’histoire », dont vous faites partie. Y aurait-il un besoin ?

Absolument ! Les Français éprouvent le besoin de renouer avec leurs racines. Ils ont besoin de croire en leur pays, de redécouvrir un héritage dont la connaissance a été trop longtemps biaisée. Plus largement, il y a un besoin d’émerveillement, ce dont témoigne aussi le succès des spectacles historiques, notamment du Puy du Fou. Car l’histoire de France fait rêver, j’en suis intimement convaincu.

Que préconisez-vous ?

Il faut redonner quelque chose à aimer à notre jeunesse, et ce quelque chose, c’est notre histoire. Je pense qu’il faut absolument inventer un récit national fort, fédérateur et équilibré. Je distingue d’ailleurs le « roman national » – parfois onirique, enjolivé et mythifié – du « récit national » qui ne doit pas faire l’impasse sur les aspects les plus sombres de notre histoire. De toute façon, l’histoire de France est tellement belle qu’elle n’a pas besoin d’être romancée pour être racontée. C’est d’ailleurs ce que faisaient très bien nos grands historiens et pédagogues de la IIIe République : Lavisse, Bainville, Malet et Isaac, Ferdinand Buisson… Comment voulez-vous intégrer et assimiler les nouveaux arrivants sur notre territoire s’ils ont une méconnaissance totale de l’histoire du pays qui les accueille ? C’est impossible. Lorsqu’ils sont endoctrinés et instrumentalisés par certains politiques, comme on le voit actuellement, cela débouche sur une détestation totale de la France.

Quel regard portez-vous sur les études décoloniales appliquées à l’histoire ?

L’histoire de l’empire colonial français est bien plus complexe et passionnante que celle que nous racontent à longueur de journée les militants décoloniaux et autres indigénistes. Il y a bien sûr eu des exactions, mais il y a eu aussi une œuvre colossale de la France à l’étranger, en particulier dans les domaines sanitaire et scolaire. Si la population algérienne passe de 2,5 millions à notre arrivée en 1830 à 10 millions en 1962, c’est grâce à l’œuvre sanitaire des disciples de Pasteur, qui sont parvenus à éradiquer toutes les maladies infectieuses. Il n’y a donc pas eu de génocide, contrairement à ce que disait le FLN [Front de libération nationale, mouvement politique et militaire fondé en 1954 pour l’indépendance de l’Algérie, NDLR]. La France ne s’est pas non plus enrichie sur le dos de ses colonies : à partir de 1930, ainsi que l’a démontré l’historien Daniel Lefeuvre, l’enrichissement de nos sociétés commerciales est nul, voire négatif. Une histoire coloniale non falsifiée permettrait de pacifier les mémoires et deviendrait ainsi un instrument d’intégration.

Vous consacrez plusieurs chapitres de votre livre à des personnages injustement oubliés de l’histoire de France : Charles Martel, Du Guesclin, le chevalier Bayard… Mais aussi des personnages méprisés ou déconsidérés : Louis-Napoléon Bonaparte, le cardinal de Richelieu, Louis XIII… Pourquoi est-il important à vos yeux de les réhabiliter ?

Ces personnages nous content le long fil doublement millénaire de l’histoire de France, qu’il ne faut jamais briser au risque de se perdre. On vit aujourd’hui à l’ère de l’immédiateté et du relativisme ; plus on remonte dans notre histoire et plus le brouillard s’épaissit. Certains personnages sont injustement tombés dans les oubliettes de l’histoire. Prenez le cardinal de Richelieu, qui souffre encore de l’image de « légende noire » qui lui a été accolée par Dumas notamment, alors que c’est le précurseur de notre État moderne. L’historien Jules Michelet disait d’ailleurs que Richelieu était l’un des trois plus grands personnages de l’histoire de France.

Je ne crois pas du tout en l’histoire des faits économiques et sociaux telle qu’on nous l’enseigne à la Sorbonne, et ce, depuis ma jeunesse. Cette lecture aseptisée et technique a provoqué une répulsion envers l’histoire. Une histoire réellement incarnée forme à la citoyenneté. L’histoire ne s’apprend jamais par cœur, elle s’apprend par le cœur. Il ne faut jamais oublier par ailleurs que l’histoire de France a un double héritage : monarchique et chrétien – dont il faut être fier – et aussi républicain et laïc – dont il faut être fier également. La France est ainsi faite, nos racines sont profondément chrétiennes, il faut les assumer et les protéger. o ■ o VICTOR LEFEBVRE

Quand la France perd la mémoire, Dimitri Casali (Fayard), 224 pages, 24 euros.

La perte continue d’identité et de racines débutent le 21 janvier 1793. Un lien a été définitivement rompu entre la France et les français. Le roman national s’est arrêté. Le peuple des « lumières » a exécuté le roi, dont la dynastie, contrairement aux autres monarchies européenne, est de droit divin et donc sacrée.

A ce stade, comment faire marche arrière et retrouver ses racines et son identité ? Voilà une bonne question.

Emmanuel MACRON avait écrit la même chose en 2015!

. Je suis évidemment d’accord: » retrouver ses racines et son identité » est souhaitable , nécessaire même. « C’est (la ) bonne question », mais pas en « faisant marche arrière »! L’histoire continue: c’est notre actualité.

Comment faire? c’est le plus difficile .Il faudrait créer un esprit de dialogue, d’acceptation de compromis. Or ce n’est pas dans l’air du temps: on condamne, on agresse dans les réseaux sociaux, voire physiquement, on refuse de créer les conditions d’une entente entre personnes de partis différents qui ne sont pas nécessairement des piliers de l’Enfer.

JSF serait-il prêt au dialogue avec des gens qui adhèrent à « l’héritage républicain et laïc »? Je suis bien certain que ce n’est pas le cas. Mais je serais ravi de me tromper…