Par Sébastien Lapaque, pour Le Figaro Magazine.

Cette superbe évocation — que Le Figaro baptise « récit » — est parue le 30 janvier. Sébastien Lapaque y rend hommage à Madame de Sévigné pour ses 400 ans, mais aussi, à travers elle, au Grand Siècle et à la France. Il l’écrit avec le talent, l’intelligence sans fard, le style sensible et vrai, et l’érudition que nous lui connaissons de longue date. Inutile d’en dire plus. Sébastien Lapaque nous invite simplement à nous replonger dans quelques-unes des sources vives de nos origines et de leurs aboutissements. JSF

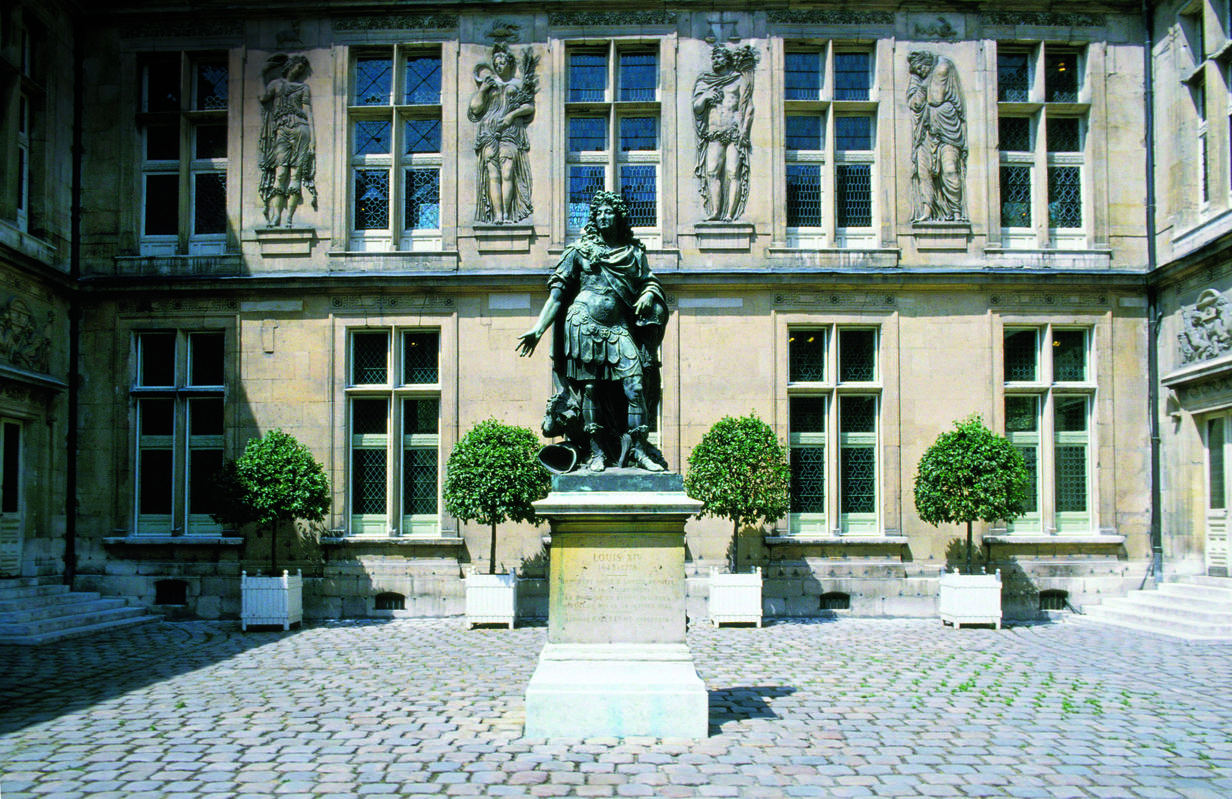

RÉCIT – Née il y a quatre cents ans, le 5 février 1626, la célèbre marquise a écrit, via sa correspondance, parmi les plus belles pages de la littérature française. Entre la Bretagne, la Provence, Paris et la Bourgogne, ses voyages dans la France de Louis XIV dessinent une géographie du cœur.

« Toute vie est une lettre postée anonymement », jure Paul Morand à la première ligne de Venises. Celle de Madame de Sévigné, auteur de lettres fameuses écrites en France sous le règne de Louis XIV et dûment signées avant d’être portées au courrier, affichait trois cachets : Paris, le château des Rochers, Grignan.

Morand, Sévigné. Un écrivain-ambassadeur du XXe siècle et une aristocrate épistolière du XVIIe. Pourquoi ces deux noms sont-ils rapprochés aux premières lignes de cet hommage ? Pour le sens de l’observation, l’art du mouvement, la puissance de la ligne, la hardiesse du dessein, le génie d’écrire ? Évidemment. Pour l’art qu’ils eurent de dissimuler et de distiller en même temps leur renommée dans leurs lettres ? Également. Mais pas seulement. D’humeur souvent frondeuse, capables d’offusquer le Soleil – entendez le prince –, Madame de Sévigné et Paul Morand ont illustré une certaine idée de la France, à la fois géographique, spirituelle et universelle, où la littérature a pour vocation de laisser une trace indélébile du passage d’un individu sur la terre.

Ils possédèrent tous deux, au plus haut degré, le génie du lieu, le don de révéler, d’incarner et de magnifier la France qui brille, la France qui gagne, celle des châteaux, de la conversation, d’une certaine droiture cachée sous la désinvolture. La France des clartés souveraines, du trait d’esprit, de l’horizon retrouvé.

Nous sommes le dimanche 31 mai 1671, en Bretagne, à la veille d’un jour de célébration sacrée. Demain, c’est la Pentecôte. Depuis sa demeure des Rochers, héritée de son mari Henri – qui l’a laissée veuve avec deux jeunes enfants après s’être fait tuer dans un duel, vingt ans auparavant –, la marquise écrit à sa fille exilée en Provence par son mariage. « J’ai trouvé mes bois d’une beauté et d’une tristesse extraordinaires ; tous les arbres que j’ai vus naître sont d’une hauteur qui me ravit ; je les ai tous vus dans de petites caisses. Tout est vert encore, mais d’un vert de peinture ; car vous savez qu’on peint les arbres d’un vert plus beau que le naturel. »

Esprit « Grand Siècle »

Ce vert de peinture, c’est la France de l’instant suspendu. Celle de Vaux-le-Vicomte, château de conte de fées dont les jardins furent le premier chef-d’œuvre de Le Nôtre. Madame de Sévigné n’était pas à la grande fête du 17 août 1661 qui précipita la chute de son ami, le surintendant des Finances Nicolas Fouquet, mais elle fut une chroniqueuse passionnée de son procès.

Le vert « encore » de la lettre du 31 mai 1671 est très Grand Siècle. Mais il annonce la sensibilité de l’âge suivant. La marquise quitte les grandes voies du classicisme en majesté pour entrer dans le clair-obscur et l’ambiguïté des sentiments. La France de Madame de Sévigné, c’est la France de Corneille pour la fierté et celle de Pascal pour la voix du cœur ; mais c’est déjà celle de Watteau et de Couperin par sa mélancolie dorée. Dans les « fêtes galantes », comme aux Rochers-Sévigné, la nature n’est jamais sauvage. Elle est une scène où l’on joue la tragi-comédie de la vie pour oublier que le temps passe.

À Paris, au Louvre ou à Notre-Dame, la marquise a souvent entendu Bossuet, le précepteur du Dauphin, proclamer cette vérité terrible et difficile : « Hélas ! on ne parle que de passer le temps. Le temps passe en effet, et nous passons avec lui ; et ce qui passe à mon égard, par le moyen du temps qui s’écoule, entre dans l’éternité qui ne passe pas. » Autant qu’au théâtre, la marquise aime aller à l’église pour entendre des paroles merveilleuses.

Elle a une tendresse particulière pour Bourdaloue, le jésuite qui prêche les yeux fermés dans son quartier, en l’église Saint-Paul-Saint-Louis. « Venez, femme mondaine, venez : vous avez pour votre personne des complaisances extrêmes ; la passion qui vous domine est le soin de votre beauté ; et parce que cette passion est démesurée, elle vous entretient dans une mollesse honteuse. »

Moquées sous le nom de précieuses ridicules par Molière, les anciennes familières de l’hôtel de Rambouillet raffolaient de ces avertissements qui les arrachaient au siècle pour les lancer vers l’infini. « Ah ! Bourdaloue, quelles divines vérités nous avez-vous dites aujourd’hui sur la mort ! Madame de La Fayette y était pour la première fois de sa vie, elle était transportée d’admiration. »

Exigence intérieure et éclat

Bigote, madame de Sévigné ? N’en croyez rien. Sa doctrine spirituelle est exigeante et serrée. Elle lit Pascal et les auteurs de Port-Royal, monastère de la vallée de Chevreuse où elle a des amis. « Ce Port-Royal est une Thébaïde ; c’est le paradis ; c’est un désert où toute la dévotion du christianisme s’est rangée ; c’est une sainteté répandue dans tout ce pays à une lieue à la ronde. Il y a cinq ou six solitaires qu’on ne connaît point, qui vivent comme les pénitents de saint Jean Climaque. Les religieuses sont des anges sur terre.[…] Tout ce qui les sert, jusqu’aux charretiers, aux bergers, aux ouvriers, tout est saint, tout est modeste. Je vous avoue que j’ai été ravie de voir cette divine solitude, dont j’avais tant ouï parler ; c’est un vallon affreux, tout propre à faire son salut. »

Comme il y a deux côtés dans la sensibilité et les souvenirs du narrateur de la Recherche du temps perdu, il y a assurément deux « côtés » dans la France de Madame de Sévigné. Le côté de Port-Royal et le côté de Versailles. Le côté de Port-Royal, dont elle parle avec une ferveur presque sauvage, c’est celui de l’exigence intérieure, du retrait, où l’âme se dépouille. C’est la France de la conscience révoltée, celle qui refuse la morale relâchée du monde et cherche, avec Pascal, à « ne pas s’endormir » pendant l’agonie du Christ.

Le côté de Versailles, auquel elle n’a jamais renoncé, fière d’être conviée à la première d’Esther, à Saint-Cyr en 1689, c’est celui de l’éclat. La France du mouvement, une France qui brille, que la marquise voit s’agiter à l’occasion de la noce parisienne de Mlle de Louvois, en novembre 1679. « Magnificence, illustration, toute la France, habits rabattus et rebrochés d’or, pierreries, brasiers de feu et de fleurs, embarras de carrosses, cris dans la rue, flambeaux allumés, reculements et gens roués ; enfin le tourbillon, la dissipation, les demandes sans réponses, les compliments sans savoir ce que l’on dit, les civilités sans savoir à qui l’on parle, les pieds entortillés dans les queues. »

La Bretagne et la Provence ne sont pas compatibles. C’est une chose étrange que les grands voyages, si on était toujours dans le sentiment qu’on a quand on arrive, on ne sortirait jamais du lieu où on estMadame de Sévigné

Entre Versailles et Port-Royal, entre la « mollesse honteuse » du siècle et la « sainteté » du vallon, la vie et l’œuvre de Madame de Sévigné sont traversées par une ligne horizontale, une corde tendue sur laquelle l’amie de Mme de La Fayette gambade comme un funambule, avec légèreté, avec gravité. Entre le Nord et le Sud, les rives de la Manche et celles de la Méditerranée, sa France et sa vie sont également traversées par une ligne verticale. « La Bretagne et la Provence ne sont pas compatibles. C’est une chose étrange que les grands voyages, si on était toujours dans le sentiment qu’on a quand on arrive, on ne sortirait jamais du lieu où on est », écrit-elle à sa fille, le 31 mai 1671.

Lieux de mémoire et de désir

Cette ligne verticale, c’est le forceps d’une âme écartelée entre deux climats, deux tempéraments, deux France. D’un côté, la Bretagne des « bois d’une tristesse extraordinaire », des brumes de l’ouest où le « vert de peinture » des Rochers invite à la rêverie solitaire. De l’autre, la Provence de l’exil, celle de Grignan, écrasée de soleil et de vent, cette terre du Sud où sa fille, son « tout », réside. Le voyage, chez Madame de Sévigné, n’est jamais une simple promenade. C’est un arrachement. Traverser la France du Nord au Sud est pour elle une épreuve physique autant qu’émotionnelle. « La Bretagne et la Provence ne sont pas compatibles » : l’une est le lieu de la mémoire, l’autre celui du désir. Entre les deux, la route est un espace de méditation où le temps se dilate.

C’est dans ce mouvement perpétuel, dans cet inconfort des carrosses et de la poussière que naît l’écriture. La marquise n’écrit jamais mieux que lorsqu’elle est entre deux lieux, sur cette montagne de nulle part, sinon des mots.

Sa France est une croix. L’axe horizontal lie la vie publique à la vie cachée ; le vertical, la mère à la fille. Au centre de ce croisement, il y a son cœur, Paris, sa ville de naissance. Car il ne faut jamais oublier que Madame de Sévigné est très parisienne, dans son genre. Elle aime le Marais où elle a ses habitudes, le quadrillage familier des rues où l’on se salue de carrosse à carrosse. Elle affectionne l’église Saint-Gervais, où elle s’est mariée, sous la voûte de laquelle résonne la musique des Couperin. Elle a sa demeure à l’hôtel Carnavalet, qu’elle retrouve en 1677 avec soulagement : « C’est une belle et grande maison ; je souhaite d’y être longtemps car le déménagement m’a beaucoup fatiguée. »

« Le vieux château de mes pères »

À Paris, la marquise règne au milieu de son petit monde. C’est ici que la ligne horizontale de sa vie – celle de la conversation et du trait d’esprit – trouve son théâtre le plus brillant. Dans les salons du Marais, elle exerce son talent si baroque et si français. Mais Paris est aussi le point de départ des postes.

Au Grand Siècle, voyager est toute une affaire. Mais les inconvénients de cette époque seraient peut-être une grâce pour les contemporains des siècles obscurs soumis au despotisme de la vitesse. « Madame de La Fayette remonte toujours le Rhône tout doucement », confie la marquise à sa fille, le 30 juillet 1677. A-t-on jamais écrit plus belle phrase en langue française ? Parisienne par sa naissance, bretonne par son mariage, provençale par celui de sa fille, Madame de Sévigné est aussi bourguignonne par ses racines paternelles, celles des Rabutin, et par l’ombre tutélaire de sa grand-mère, sainte Jeanne de Chantal. Bourguignonne par le sang et par le ciel !

Les vignes d’or de la Côte de Beaune et la prière cistercienne habillent son arrière-pays. Qu’elle aime retrouver le château de Bourbilly, fief de la famille qu’elle possède par héritage ! « Enfin, ma chère fille, j’arrive présentement dans le vieux château de mes pères. Voici où ils ont triomphé, suivant la mode de ce temps-là. Je trouve mes belles prairies, ma petite rivière, mes magnifiques bois et mon beau moulin, à la même place où je les avais laissés. » À moins de 10 kilomètres, son cousin germain, Roger de Bussy-Rabutin, séjournait au château d’Époisses, où elle l’a souvent retrouvé.

Impressionnisme littéraire

Il faudrait imaginer un dialogue théâtral restituant les joutes oratoires entre le brillant exilé de la Cour, auteur d’une Histoire amoureuse des Gaules insolente, et la marquise si fière et si drôle.

Où l’on entendrait la cousine, par ses digressions, ses parenthèses, ses coq-à-l’âne, recourir à la technique de la touche juxtaposée que Claude Monet a inventée en peinture. Et l’on comprendrait pourquoi le narrateur de la Recherche du temps perdu compare le style de la marquise à celui d’un maître impressionniste. Elle ne peint pas les choses telles qu’elles sont, mais telles qu’elle les éprouve, dans l’instant. Nimbée de lumière, sa phrase avance par petites touches, sans jamais accepter le corset des disciplines « classiques ».

De Paris à Versailles et de Versailles aux Rochers, de la Bretagne à la Provence en passant par la Bourgogne, c’est le secret de sa France, un pays sans frontières, visité en rêve, perdu au fil de la nuit et retrouvé au petit matin.

La France de Madame de Sévigné est une France qui s’invente par les arts, par les armes et par les lois, génération après génération. C’est un pays qu’on rêve et qu’on continue à rêver tant qu’on n’a pas l’audace de le peindre, de le raconter. Cette France a le don de proposer, sans cesse, partout, le miracle de la perception immédiate. Sa géographie est faite de pierres et de routes, de maisons, de châteaux, de rivières, mais aussi de coïncidences mystérieuses entre une page de Proust et un mot trouvé dans une lettre, le chant d’un rossignol dans les bois des Rochers et l’angélus du soir au clocher de l’église de Combray. o ■ o SÉBASTIEN LAPAQUE