BOSSUET MORALISTE

M. Émile Baumann fait paraître sous ce titre un choix du texte de Bossuet. Nous sommes heureux de publier de larges extraits de l’introduction dont il l’a fait précéder :

Si quelqu’un avait soutenu devant Bossuet lui-même ce paradoxe désobligeant : « Vous êtes, Monsieur, un grand poète ; vous n’êtes pas un moraliste », il eût, avec sa fermeté paisible, répliqué : « Détrompez-vous ; je ne veux être ni un poète ni un moraliste ; je suis un prêtre de Jésus-Christ. Que je parle ou que j’écrive, je me propose une seule fin : Engendrer dans les âmes le Dieu vivant.

La grandeur de Bossuet fut de s’être absolument lié à une fonction sainte, sacerdotale, épiscopale, apostolique, et qui dominait toutes ses puissances, toutes ses facultés, toutes ses ambitions. Il n’exerça qu’au service de sa foi son génie. Étudier les hommes pour le plaisir de les comprendre lui aurait paru un divertissement presque aussi vain, au regard de l’éternité, que de jouer du bilboquet. Personne n’est aussi loin d’un Montaigne s’amusant à dénombrer les contradictions humaines ; d’un La Rochefoucauld bâtissant avec les variétés de l’amour-propre un système psychologique. Il est distant même d’un Pascal ; quand celui-ci regarde d’abord en intellectuel les hommes s’agiter et se disposer sans fin au bonheur pour n’être jamais heureux. Pascal, d’un œil triste et superbe, examine la misère des aberrations communes ; spectacle irritant, misère qu’il vise à corriger ; mais il en a fait son étude comme si elle pouvait suffire à la pâture de ses dédains. Pascal pense pour soi avant de songer au bien des âmes.

Bossuet ne semble pas avoir accueilli sous son ample front une seule idée qu’il voulût retenir comme son bien propre. Son originalité résidé dans l’insouciance de se montrer original. Tout ce qu’il médite, tout ce qu’il observe est à l’usage de son prochain ; et l’on ne mesure son élévation intérieure que par son aisance à se mettre au même plan que les âmes les plus choisies. Il se garderait donc de prendre la position d’un moraliste. Affiler le tranchant de son analyse sur l’arête d’un sentiment, induire d’observations mises bout à bout dés vues générales, tâches profanes qu’il croirait peu dignes de lui ! Cependant, s’il voulait faire sentir aux hommes l’indigence ou la turpitude de leurs passions, les jeter tremblants d’amour aux genoux du Libérateur, une science préalable s’imposait : les connaître, trouver le chemin par où le glaive secret pénètre jusqu’aux moelles et aux jointures des os. Un prédicateur qui ne serait pas un psychologue oublierait l’exemple du Maître dénudant les cœurs des pharisiens hypocrites, ouvrant dans un éclair à la femme de Samarie l’abîme de ses faiblesses. On n’exorcise pas les démons si l’on ignore qu’ils sont là et par quels artifices ils tourmentent leurs victimes…

Sa perspicacité intuitive mettait entre ses mains les richesses de l’introspection. Il savait lire, expliquer les mouvements de l’âme au fond des autres comme en sa propre conscience. La discipline de l’examen particulier affinait chaque jour sa délicatesse d’analyste ; ses vastes lectures la complétaient ; et comme ce sont les auditeurs qui « font — en partie — les prédicateurs », le goût de ses auditoires pour les descriptions morales l’engageait à développer sous leurs yeux le mécanisme de leurs penchants. Mais la morale n’était point l’objet cardinal de son discours. Sa méthode demeure partout dogmatique. Ses observations sur la nature pécheresse, il les enchaîne par des principes de théologie, par des raisons tirées des Écritures.

Tout le monde a lu — ou devrait avoir lu — le sermon sur l’éminente dignité des pauvres dans l’Église. La substance de ce beau texte peut se réduire à une proposition des plus simples : L’Église est la cité des pauvres ; les riches n’y ont accès qu’en se dépouillant par l’aumône ; et, en se dépouillant, ils s’allègent d’un fardeau terrible. Sur l’état d’âme des pauvres et des riches, l’orateur dit peu de choses : Bourdaloue, dans son sermon sur les richesses, flagelle le riche qui, jusqu’au tribunal de la confession « où il paraît en posture de coupable, veut qu’on le respecte et le distingue ». Il insiste sur les damnables profusions de la galanterie, esquisse la silhouette de prélats libertins dilapidant entre les mains d’une belle amie le revenu d’un bénéfice. Il entend que les riches partagent avec les pauvres mais il réserve aux pauvres aussi des admonitions : « Car que vous servirait-il d’être pauvres, si vous brûliez en même temps du feu de l’avarice ? Heureux les pauvres, mais les pauvres de cœur, les pauvres dégagés de toute affection aux richesses de la terre. » Bossuet se réserve de nouer à des arguments évangéliques des conclusions impérieuses : « Donc, ô pauvres ! que vous êtes riches ! mais, ô riches, que vous êtes pauvres ! » Si les riches restent seuls avec leurs biens, ils n’ont comme partage que le Voe de l’Évangile. Assister les pauvres ne suffit pas ; il faut avoir l’intelligence de ce qu’ils sont, afin d’être introduit par eux dans le Royaume.

Est-ce à dire que Bossuet assemble exactement des vérités générales et néglige d’entrer jusqu’au fond de la vie concrète ? Il voit, au rebours, comme s’il les touchait, les pécheurs se débattre dans la confusion de leurs appétits et les âmes droites tendre vers l’unité divine. Mais, par une nécessité d’optique, il simplifie, il perçoit l’essentiel, beaucoup plus qu’il ne s’attarde à débrouiller l’écheveau des sentiments. D’un coup d’œil large, il reconnaît :

C’est une des conditions de l’homme de mêler les choses certainement bonnes, avec d’autres qui peuvent être suspectes, douteuses, mauvaises même si l’on veut. Si, par crainte de ce mal, on voulait ôter le bien, on renverserait tout, et on ferait aussi mal que celui qui, voulant faucher l’ivraie, emporterait le bon grain avec elle.

Il laisse à d’autres le soin de démêler par quelles nuances, quelles transitions la lumière s’insinue et se perd dans le labyrinthe des ténèbres. Le monde et le siècle lui apparaissent comme la voie spacieuse menant à la perdition ; « les vertus dont l’enfer est rempli » l’intéressent médiocrement. Il suit, en revanche, le combat sublime où la grâce prépare le triomphe de l’esprit sur la chair et engage la volonté dans le couloir austère se terminant à la porte du salut.

Mais cette antithèse n’a rien d’une idéologie chimérique. La conception que Bossuet déroule des causes et de la fin des êtres s’est nourrie d’une puissante expérience. Or, l’expérience, pour un chrétien profond et un imaginatif comme lui, représente en même temps l’accord de ses constatations personnelles avec les dogmes ou les préceptes et une synthèse de faits moraux capable de couvrir une fresque immense qui admet les symboles, les images multiples du péché — en reléguant dans l’ombre, sans les éliminer, le laid et 1’ignoble — mais qui hausse en leur gloire la plus radieuse toutes les formes du parfait.

Bossuet est donc devenu moraliste, sans le vouloir directement, par cela seul qu’il était apôtre et théologien. On aurait peine à détacher ses maximes de leur enveloppe originelle. Il serait possible pourtant d’extraire de son œuvre un choix de pensées qui ne porteraient pas un sceau proprement théologique :

C’est se rendre trop dépendant de la créature que de se laisser troubler par les sentiments d’autrui. — (Corresp. XIV. 531.)

La vraie beauté vient de la santé. — (Œuvres orat. VI.)

La vérité est une reine qui habite en elle-même et dans sa propre lumière. — (O. O. III. 656.) Il n’y a rien à négliger dans notre vie. Notre destinée, notre état, notre vocation, ne souffre rien de médiocre. — (O. O. V. 367.)

Quand une fois on a trouvé le moyen de prendre la multitude par l’appât de la liberté, elle suit un aveugle pourvu qu’elle en entende seulement le nom. — (Or. fun. d’Henriette d’Angleterre.)

Il n’est que trop véritable que nous voûlions tous être de petits dieux. — (O. O. III. 359.) Jugez combien la pauvreté est terrible, puisque la guerre, l’horreur du genre humain… n’a presque rien de plus effroyable que cette désolation, cette indigence, cette pauvreté qu’elle traîne nécessairement avec elle. — (Cor. IV, 190.) La sagesse humaine apprend beaucoup, si elle apprend à se taire. — (Élév. XIX, 11.)

…Le trait des maximes, chez Bossuet, ne s’arme pas de cette pointe dure que l’amer Pascal se plaît à aiguiser. Sa vigueur pourtant est incisive. Biblique ou cicéronienne, la symétrie des antithèses correspond à une nécessité qui dépasse l’art oratoire ; elle exprime le fond même du drame humain où la Rédemption fait équilibre à la Chute. Les contraires appellent les contraires. Abyssus abyssum invocat. Les formes verbales transcrivent la permanence de cette loi. Nul lecteur perspicace ne doutera que Bossuet eût magnifiquement les dons d’un moraliste. Mais quelle a été sa doctrine morale ? À qui s’adressent ses enseignements ? Quel portrait nous impose-t-il de l’homme déchu et de l’homme justifié ?

Dans l’ensemble, la morale de Bossuet veut n’être que celle de l’Évangile et des Épîtres de saint Paul, ou, plus étroitement, celle du catéchisme. L’innocence à l’origine, la faute et ses suites, l’Incarnation, la Passion, la vie éternelle avec son alternative formidable : être bienheureux à jamais ou réprouvé, et l’Église, corps mystique du Christ, tenant par les mains de ses prêtres les clefs de l’enfer et du ciel, rien n’est plus simple, en principe, que la doctrine catholique. La règle des mœurs et de la perfection s’abrège dans un précepte : imiter Jésus-Christ et aimer en Lui son prochain comme soi-même. D’où l’obligation initiale de se purifier, d’exclure l’attrait charnel, l’appétit des richesses, les ambitions profanes, tout ce que Jésus a flétri par ce seul mot : le monde. Le commun des hommes demeurant serf des concupiscences et les chrétiens ordinaires ne s’en dégageant qu’à demi, l’office du moraliste sera double : il représentera sans cesse aux impurs ou aux tièdes les paroles et les exemples du Maître, refera le Sermon sur la montagne, exposera la promesse des béatitudes; et, d’autre part, secouera les pécheurs, peindra leurs vices si énergiquement, avec une telle exactitude qu’ils en prendront le dégoût et peut-être se convertiront. Enfin, s’il rencontre des cœurs brûlants d’une charité vraie, c’est à lui de brider leur violence, de rassurer leurs craintes, d’affermir leurs certitudes. Le ministère du prêcheur ou du directeur reste distinct de la tâche du moraliste. Mais celle-ci étant liée à celui-là, les dons de Bossuet moraliste se sont élargis, enrichis dans la mesure où il les appliqua aux besoins sans nombre de son activité spirituelle.

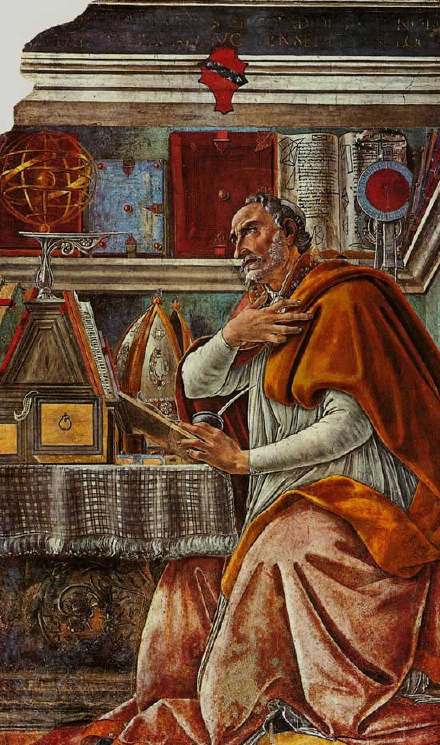

La doctrine qu’il dispensa ne pouvait manquer d’être conforme à l’orthodoxie de tous les siècles. Néanmoins elle se teignit des conditions et humeurs propres à son temps ; elle dut réfléchir les querelles où il fut engagé ; elle porta l’empreinte de ses affections théologiques, et surtout de son attachement à saint Augustin. Sans être janséniste, il partagea le culte absolu des Messieurs de Port-Royal pour le docteur africain. Saint Augustin se montre un moraliste d’une rigidité intransigeante parce qu’il se souvient d’avoir été un pécheur, ne peut comprendre comment Dieu l’a retiré du désordre et demeure semblable à un homme qui, sauvé d’un gouffre, en garde présente l’horreur et voudrait épargner à tous les autres sa chute. Bossuet ne s’effraie point de ses duretés apparentes ; docilement il le suit jusque dans ses thèses les plus âpres — même celle de la damnation des enfants morts sans baptême. Il accepte sa psychologie, en revanche étonnamment souple, et il n’en récuse guère les subtilités…

Il résout dans une sage harmonie l’antagonisme de la nature et de la grâce. Ce que l’une cherche, ce que l’autre exige, il le distingue dans une clarté si nette que nul cas difficile ne trouble son jugement, car il ne perd jamais pied sur le sol instable des opinions. Sa morale se maintient partout raisonnable ; elle est d’un ascète, mais en même temps d’un honnête homme plein de mesure, d’un réaliste sachant jusqu’où la vertu moyenne peut tendre son effort. Contraint par le Roi de l’admonester sur sa liaison avec Mme de Montespan, il reconnaît qu’une « flamme si violente ne pourrait s’éteindre en un instant ». Il ne le demande pas, car ce serait « demander l’impossible ». L’apostrophe fameuse aux libertins (dans l’oraison funèbre d’Anne de Gonzague) se conclut par une allusion menaçante. à la possibilité d’un supplice « infini et éternel ». Cependant son mépris pour l’ignorance ou l’aveuglement des incrédules garde des formes courtoises, interrogatives, celles d’une controverse où il pose des questions afin de suggérer, avant de l’établir, la vérité.

Son œil vigilant perçoit les contradictions entre ce qui est et ce qui paraît. « Il faut être si l’on veut paraître », avait écrit Mme de Sévigné dans une de ces minutes où elle jugeait le monde en moraliste ; cette maxime pourrait servir d’épigraphe à mainte page de Bossuet. Mais ses enseignements ne visent pas des entités humaines conçues à distance au fond de son oratoire. Il s’adresse à des personnages dont il connaît la vie et l’âme. Sans faire, comme Bourdaloue, des portraits, en définissant un vice ou une vertu, il se souvient de tel ou tel. Même lorsqu’il étudie l’homme dans les généralités de la chute et du relèvement, il dramatise, à la façon d’un poète, sa morale. Il dresse un miroir lucide où chacun, s’il en a le courage, reconnaîtra ses traits personnels. Chargé d’instruire avant tout les grands et la cour, de sermonner directement le Roi, il a la tête pleine du spectacle de leurs faiblesses ; ou il est prêt à louer ce qu’il discerne chez eux d’admirable. Il parle pour des hommes qui ont mission d’exercer le commandement et de donner l’exemple. Mais ce n’est pas un moraliste confiné dans un milieu aristocratique. Son tableau de la société accueille toutes les conditions. Les pauvres comme les puissants peuvent mettre à profit sa peinture des péchés et les conseils qui partent de son autoritaire expérience.

Néanmoins, les vices dont il modèle avec le plus d’énergie la figure sont nécessairement ceux du monde qu’il fréquenta : la folie du luxe et des plaisirs, l’ambition des courtisans, leur cupidité, la complaisance des flatteurs, l’orgueil exorbitant des souverains, le pédantisme des femmes, l’amour-propre des gens de lettres, les dangers du théâtre et de l’art profane, telle est la matière quotidienne de ses réflexions. II semble aussi qu’il s’attache à scruter et à blâmer les péchés capitaux où lui-même fut tenté de se laisser prendre. Sur l’envie, presque rien. La paresse échapperait à ses critiques si le Dauphin ne lui avait infligé le contact d’un paresseux. Rarement, il vitupère la gourmandise. En revanche, il ne se lasse pas d’avertir l’ambitieux, l’homme épris du faux honneur. Il pourchasse l’orgueil en ses replis et ses retranchements les plus obscurs. La manière dont il stigmatise les désordres sensuels confesse que son fougueux tempérament l’y eût entraîné.

Malgré tout, sa parole résonne plus persuasive, s’il exhorte que s’il condamne. II ne possède pas au même degré que Dante ou Pascal le génie satirique. Il ne pouvait, dans une chaire du XVIIe siècle, tympaniser les vices aussi hardiment que les sculpteurs du moyen âge sur le portail des cathédrales.

Il est plus admirable quand il montre le chemin du Paradis, qu’en explorant les spirales de la damnation. Le monde de la Grâce est l’altitude où il respire le mieux. Il a pensé magnifiquement sur la purification de l’âme, le silence et la solitude, les vertus chrétiennes, l’abandon à Dieu, la charité fraternelle, la compassion pour les malades et les pauvres. Et personne, depuis Saint François de Sales, n’avait exalté, comme lui, l’amour divin :

« Tout est amour, a-t-il écrit ; tout aime Dieu à sa manière, même les choses insensibles. » Ses lettres intimes, ses discours pour des vêtures ou des professions abondent en conseils, en vues pratiques, toujours larges sans doute plutôt que minutieuses, mais dont la portée ne saurait vieillir. Sans être proprement un mystique, il enseigne à merveille ce que peut et doit être la perfection intérieure, la véritable oraison. Enfin il ouvre incessamment la perspective de la Communion des Saints et du Royaume promis.

Sa morale n’est qu’une méthode pour introduire les âmes dans la vie bienheureuse. Quelle grandeur la simplicité de ce dessein a-t-elle imprimée aux maximes de Bossuet ! Un La Rochefoucauld aigu et morose, un La Bruyère amusant, mais confiné dans le détail des mœurs, paraissent auprès de lui bien minces. Seul Bourdaloue, parce que son inspiration procède des mêmes principes, l’approche et souvent le dépasse. Toutefois, Bourdaloue manque du don poétique. Au lieu que Bossuet, sans le vouloir, est moraliste poète ; dans les plus rigoureuses analyses son lyrisme frémit. Comme Montaigne, il prête aux idées un corps palpable.

Si on lui cherchait à travers le passé des équivalents, il faudrait remonter à Saint Bernard, et, plus haut, à ces Docteurs dont il s’est fait humblement le disciple, à Tertullien, à Saint Augustin. Il tempéra de courtoisie française leur âpreté. Mais la plénitude dont il partage l’ampleur sort de la foi commune qui les a nourris.

Émile BAUMANN,

Émile Baumann (1868–1941) fut un écrivain, critique littéraire et essayiste qui a occupé une place notable dans le paysage littéraire catholique du début du XXe siècle. Profondément engagé dans le catholicisme, il a consacré une grande partie de sa production littéraire à des thèmes spirituels, mystiques ou religieux. Il a été proche de plusieurs figures du renouveau catholique en France, comme Paul Claudel, Léon Bloy ou encore Jacques Maritain.

Nombre de pages : 556

Prix (frais de port inclus) : 31 €

Commander ou se renseigner à l’adresse ci-après : commande.b2m_edition@laposte.net