Par Pierre Builly.

Le nom de la rose de Jean-Jacques Annaud (1986).

Un palimpseste superbe.

De temps en temps, comme les mythiques lemmings qui, dit-on, ressentent de façon désordonnée et hystérique une pulsion irrésistible à s’engloutir dans la mer malveillante, de temps en temps, des contemporains qui n’ont, de leur vie jamais éprouvé le besoin d’ouvrir un bouquin autrement que pour s’en faire un pare-soleil sur la plage, de temps en temps, donc, certains s’emparent de façon singulière d’un ouvrage dont on ne peut imaginer une seconde qu’ils le liront.

Les plus anciens d’entre nous se souviendront que, vers 1970, il y a eu une sorte de folie furieuse adulatrice du côté d’un ouvrage savant de Jacques Monod, Prix Nobel de physique en 1965, qui s’intitulait Le hasard et la nécessité et qui est, me souffle Wikipédia »un traité des avancées de la génétique et de la biologie moléculaire et de leur conséquences philosophiques ». Il était alors de bon ton d’arborer cet essai absolument illisible où les notions scientifiques du niveau d’une chaire du Collège de France cohabitaient avec une pensée philosophique puérile et hilarante (comme toujours lorsque les scientifiques prétendent se mêler de pensée – voir L’Homme, cet inconnu, d’Alexis Carrel, lui aussi Prix Nobel en son temps).

En 2006, il y a eu Les Bienveillantes que certains d’entre nous ont lu et apprécié – parce qu’ils connaissent et s’intéressent précisément à la période de la Guerre mais qui a été, à toutes les terrasses de cafés médiocrement littéraires de la capitale (il en est encore) arboré comme un signe de reconnaissance pour »happy few » (comme disait mon cher Stendhal).

Eh bien, en 1980, le gros livre qui recueillit l’admiration des cuistres, admiration d’autant plus passionnée qu’ils ne l’avaient pas lu, c’est précisément Le nom de la rose du fascinant et très gros Umberto Eco. Autant dire tout de suite que pour qui ne marque pas un vif intérêt pour les hérésies chrétiennes des 13ème et 14ème siècles, il est absolument inutile de se plonger dans ce lourd roman passionnant qui ne peut passionner que ceux qui trouvent un intérêt à ces questions-là et de la pertinence à ceux qui s’étripaient sur la question de savoir si le Christ possédait ou non la tunique qui fut jouée aux dés par les soldats romains au pied de la Croix.

Je suis de ceux-là, mais je n’en voudrais pour rien au monde faire un exemple et conseillerais plutôt de fuir ceux qui n’auraient pas la forme tordue de cerveau qui sied à de telles querelles.

En d’autres termes, Le nom de la rose m’a bien plu, parce que je me repais des querelles survenues entre Vaudois, Sociniens, Extatiques – tout ça, c’est de la chair hérétique – et de la subtilité des rôles nécessaires, mais différents, assignés aux Bénédictins, Franciscains et Dominicains, de la lutte séculaire entre tenants du Pape et de l’Empereur (Guelfes et Gibelins de Florence, par exemple, un peu plus tard).

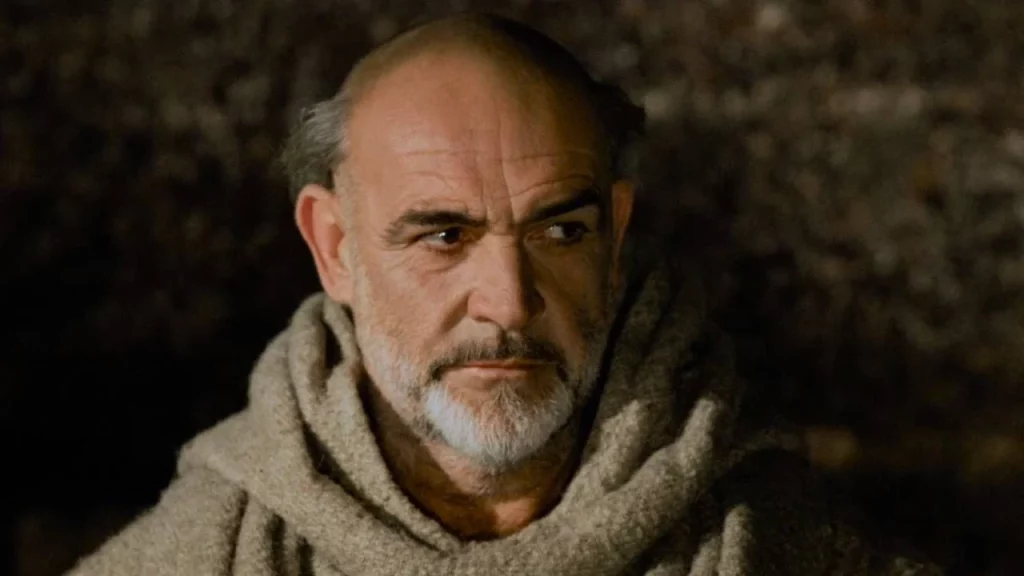

Mais à part quelques cinglés dans mon genre, qui pouvait s’intéresser au Nom de la rose si ce n’est un fou comme Annaud qui a compris immédiatement qu’il devait élaguer, simplifier, effacer, sublimer (au sens chimique du terme) les péripéties scolastiques et ne retenir que l’excellente aventure policière placée en sous-main par ce redoutablement habile Eco ?

Il ne faut donc chercher entre le gros bouquin dont plusieurs paragraphes de la version originale sont écrits en latin (non traduit !) et le film auréolé d’une distribution internationale absolument aucun lien… (Je note qu’en 2012 est parue en édition simplifiée et écrite en français intégralement !)

Ou plutôt, il faut, comme Annaud l’a dit quelque part, considérer le film comme un palimpseste où l’on retrouve, presque en transparence, et souvent en filigrane, quelques-unes des lignes de force du livre. Qu’est-ce qu’un palimpseste ? Dans l’Antiquité, on appelait ainsi un manuscrit dont le scribe avait effacé le premier texte pour en écrire un autre, un parchemin que l’on avait gratté et tâché de rendre à nouveau vierge, mais sur quoi subsistaient des traces, quelquefois lisibles…

Et tel qu’il est, avec ce décor formidable de l’Abbaye, semblable à toutes celles où, pendant près de mille ans, toute la sagesse et le savoir du monde antique ont été patiemment recopiés par des êtres qui, sans toujours y comprendre quoi que ce soit, accomplissaient, après les Invasions barbares, l’humble tâche de passeurs et de transmetteurs, avec cette terrible et magnifique photographie d’un Moyen-Âge qui vivait à la fois dans le souvenir de la Grandeur presque mythique de l’Empire romain évanoui, et l’Espérance de la prochaine Fin des Temps, tel qu’il est, parcellaire, schématique, souvent complaisant, le film d’Annaud est un des plus poignants qui se puissent, même (et surtout peut-être) lorsqu’il s’éloigne du livre d’Eco et introduit, là où elle n’était pas dans le livre, dans le cœur d’Adso de Melck, le souvenir de la paysanne qui ne l’a pas détourné de son chemin, mais l’a marqué jusqu’à son dernier souffle… ■

DVD autour de 10 €.

Chroniques hebdomadaires en principe publiées le dimanche.

Vous n’avez rien compris.

La question de base est : le rire est-il possible en religion ? C’est la question centrale du livre qui empoisonne le lecteur (moine) qui mouille son doigt pour tourner les pages.

Pour info, après avoir vu le film, j’ai lu la moitié du livre (édition de Poche) en 5 heures de TGV (retour à Paris) et la 2e moitié, le soir même, jusqu’à minuit. En notant, au passage les éléments qui permettent au « policier » de déterminer le-s) coupables..

Livre passionnant, avec la « querelle » des moines franciscains contre les richesses de la Papauté (le Pape François n’a rien inventé)..

Nicole ne se prend pas pour une m… On ne parle pas comme ça. Point barre.

Mais, Nicole, vous ne prétendez pas ‘apprendre ce qu’est le livre d’Umberto Eco, ce qu’il comporte de richesses, de pistes excitantes, de mystères délicieux et de subtils artifices.

Je sais bien que c’est Jorge de Burgos (le moine aveugle, aveugle comme l’est le personnage qui a inspiré Eco, évidemment Jorge-Luis Borges) quia dissimulé le second tome de la « Poétique » d’Aristote, tome perdu qui traitait, paraît-il de la comédie. Parce que le vieux fanatique, tout empreint d’une religion apocalyptique n’admet pas qu’il puisse y avoir, dans ce monde de larmes, rire et humour.

Je crains que vous ne soyez pas de taille… à gloser avec moi d’une oeuvre et de sujets que je connais assez bien.

Moins encore d’un film très réussi qui est, comme je l’ai écrit un « palimpseste » .

Au risque – une fois de plus – de me montrer plus hérétique en modernité qu’il n’est tolérable aux raisonnables sensibles, je n’hésite pas à dénoncer Umberto Ecco comme n’étant qu’un faiseur, une espèce de redoutable malin passé par les universités, la philosophie, la linguistique comparée et tout le saint frusquin qui fait que les forts en thème ânonnent des années durant les leçons démocratiques de la pensée autorisée, afin de mieux pouvoir s’orienter, soit sur Mediapart, Antenne 2 ou la Sorbonne, pour faire un sort définitif aux gens comme nous autres… Ainsi donc de cet Umberto Ecco d’service.

Ses romans sont très malins, tout à fait diaboliques, à la manière que peuvent avoir ces apparents Méditerranéens, pleins de bagout et d’accent tellement «sympathique», de dire des énormités, des horreurs et autres sataneries de basses fosses bourrées de culs par-dessus têtes.

Il se trouve que, dans «Le Pendule de Foucault», Umberto Ecco me fait intervenir très accessoirement dans le périple parisien de son intrigue : en effet, il établit la librairie dans laquelle je travaillais et où il a dû me rencontrer, sans que j’aie su qui il était avant de lire le roman, et voilà qu’il fait de cette librairie, de moi-même et de mes deux ou trois acolytes littérairo-traditionalistes du lieu et du moment d’alors, je ne sais plus quels agents troubles (et plutôt anecdotiquement expédiés, que l’on se rassure) de son intrigue…

Je me rappelle avoir attentivement lu ce roman-là, postérieur au «Nom de la rose», et y avoir relevé les multiples ficelles ayant permis de mettre en lignes «culturelles» les différentes accusations mensongères dont, mine de rien, cet auteur truffe consciencieusement ses productions.

Je ne disconviens pas qu’il est fort érudit, très adroit, mais ce n’en est pas moins une crapule intellectuelle, dont je me demande s’il ne vaudrait pas le coup d’en faire le héros d’un roman aussi furieusement complotiste que lui-même l’est, pour poursuivre de sa vindicte jalouse tout ce qui approche de près ou de loin les questions de la Tradition.

Il appartient à cette sorte de gens que la Tradition fascine tant qu’elle les exaspère, au point qu’ils tâchent de s’infiltrer dans n’importe quoi pour tenter d’y faire figurer leur malheureux égo, durant un temps, puis d’en sortir pour donner à ce même égo l’illusion qu’il n’est la dupe de rien – sauf de la saturation de leur moi –… Ces ont des espèces de Léo Taxil d’après 150 ans, de ces francs-macs mal dégrossis de l’athéisme vaniteux et des libertinages doctoraux.

Le monde moderne ne s’y trompe d’ailleurs pas, la preuve en est qu’il leur trace les plus larges avenues de la notoriété ; et les cervelles simplistes à la Jean-Jacques Annaud, John Boorman ou Ridley Scott s’en régalent la pellicule à l’envi, quelquefois avec talent, mais, toujours, avec de la nuque plate et du front de taureau au générique – je fais allusion à la prédilection de ces réalisateurs pour les acteurs mâles, caricaturalement «virils», dont ils aimeraient faire les choux gras de leurs nuits, sans doute…

Ainsi, il faudrait se défier de toute les romans écrits , disons, après le milieu du siecle dernier et pas seulement des films qu’ils peuvent inspirer. .

Encore heureux que d’aucuns puissent s’aviser de « ce qui cloche » ou peut « clocher ».

.

Dans le fond, est-ce que David Gattegno juge du film ? Sauf si je n’ai rien compris, je n’ai pas eu cette impression. Ils s’en prend plutôt, je crois à Umberto Eco lui-même,, comme faux anti moderne.

À noter, pour ne pas provoquer Pierre Builly, que lorsque je dis anti modernes, je ne parle pas de l’anesthésie ni du tout-à-l’égout. Par anti modernes, je pense plutôt à un vaste courant intellectuel et littéraire bien connu et pas du tout négligeable, allant du milieu du XIXe siècle à aujourd’hui. Non sans de profondes assises dans la population en général.

Vous êtes trop forts ou trop incompréhensibles pour moi, les gars er j’abandonne.

J’aime profondément le Progrès, les bagnoles qui tombent beaucoup moins en panne qu’avant, l’eau chaude et l’eau froide à la maison, la télévision qui offre une infinité de chaînes, Internet qui nous permet de vagabonder dans le monde.

Je ne sais pas ce qu’est ce que vous appelez avec révérence la « Tradition », ; la femme au foyer, occupée à torcher les gosses et à en fabriquer chaque année pour son Seigneur et maître ? Le domestique qui baise les mains de son sublime (forcément sublime !) patron ? Les enfants violés par des prêtres cinglés frustrés et intégristes à Bétharram ou à Riaumont ? Qui, en plus de la bite du prêtre, prenaient des dégelées inimaginables ?

Ou bien l’interdiction du divorce, la colombe qui venait sacrer le Roi à Reims, qui ensuite allait guérir les écrouelles ?

Nous ne vivons pas dans le même monde…

Vous êtes encore au Moyen-Âge et moi je libertine avec Diderot…

Libertinez, libertinez !… Libertinez autant que vous voudrez, agnostiques ventrus, il ne fait qu’en rester vaguement quelque chose – à savoir, la diffamation de ce dont vous vous faites la gloriole mondaine de refuser la connaissance : a-gnôsis = sans connaissance.

«La Tradition, c’est la sincérité», dit un adage arabe. Être «sincère», c’est être «franc» (français, donc, notamment), c’est ne pas raisonner mais sonner honnêtement au contact des vérités, jusques et y compris au contact de celles que nous ne savons pas tout à fait concevoir («esprit d’enfance», pureté d’humilité).

La «femme au foyer» n’est pas seulement occupée «à torcher les gosses», elle est surtout maîtresse de maison, raison pour laquelle, depuis la plus ancienne Chine jusqu’aux plus proches Flandres et Hainault de la fin du XVIIe siècle, les femmes en général et une en particulier détenaient la clef des villes.

L’éducation des enfants entre dans les plus nobles occupations humaines (c’est un misérable sans héritier qui le dit ici !), la mise au monde est plus intense encore.

Le «patron» «sublimé» par l’abrutissement démocratique n’est tel que chez le petit bourgeois mesquin et parvenu ; aux temps de la Tradition, le patron (ou «Singe», dans le Compagnonnage) est l’employé principal du Travail rédempteur ; le travail étant au bonhomme ce que la parturition est à la bonne femme, comme on doit impérativement le savoir depuis que nous sommes «Chutés».

En somme, «torcher les gosses» est la formule vulgaire inventée par le diable d’homme en même temps qu’il a conçu l’idée du «lumpen prolétariat» d’il y a tantôt deux siècles et celle de l’assistanat au goût du jour.

«Les enfants violés par des prêtres» est l’invention majeure des ignorants cherchant à justifier les malversations de leur contemporain par la dénonciation d’un passé fantasmé, dont ils ne connaissent rien.

Quant au divorce, à la maladie, à l’auto-administration létale et autres intenses dégelées du libéral-socialisme – je dis bien «libéral-socialisme» par référence rigoureusement mesurée à l’aune de ce qu’a été le national-socialisme (boche et bolcho réunis) –, quant à ces intenses dégelées du libéral-socialisme, c’est l’aboutissement apparemment victorieux du national-socialisme apprenti, qui n’avait pas su asseoir son hégémonie tout de suite : il lui a fallu quelques décennies pour réussir à s’établir, sous les présentes apparences de démocrate mollesse : «la tripe molle et le cœur dur» !

Vive la tradition de Jeanne d’Arc, la haute Pucelle vivant au temps de l’ilibertin obscurantisme sexuel, quand les bonnes femmes n’étaient aptes qu’à ce que s’imaginent les méchants “humanistes” plus ou moins trousseurs de boniches.

Quitte à parler de libertiner, plutôt que de le faire avec Diderot, je préfère m’adresser au marquis de Sade ; celui-là se savait malade, se déclarait malade et se plaignait honteusement de ce que l’on ne savait pas le soigner en le collant ainsi au cachot : lire les «Lettres de la Bastille» pour s’informer de cela et les «Lettres de Charenton» pour constater à quoi la maladie dont il disait souffrir l’a finalement porté : une effroyable vésanie numérologique dont la superstition a fini par le hanter de manière chronique.

Quand on ignore, on ne se pare pas de plumes synthétiques pour faire le paon : le plastique fond au soleil.

Bon ! Voilà un joli programme pour une campagne de l’AF : retour au Moyen-Âge…

Ah ça oui. Le Moyen-Âge énorme et délicat d’Hugo et Verlaine. Je crois que sous des formes toujours nouvelles l’Histoire ne vit toujours que de retours. En 1792, la république, c’est le retour à la Rome des tribuns. De la plèbe, entre autres…Et Napoléon, donc ! Un imperator ! Quelle idée ! Mais, je dois dire des bêtises !

La tradition, bien comprise, est porteuse de progrès, je parle du progrès scientifique , dans les technique est dans l’agriculture, ( Parmentier) , et même la médecine !, ce qui a permis à la France d’être, et de loin , le pays le plus peuplé d’Europe en 1789, et pas forcement le plus pauvre, et au reste de l’Europe de doubler assez vite sa population . ( et même des mentalités! ) L’idéologie du progrès, la religion du progrès , conduit à terme par sa suffisance au nihilisme plus ou moins absolu- lire le livre prophétique » les Possédés »- dont nous héritons le visage aujourd’hui avec le wokisme, et David a raison de relier avec son expression « le libéralisme socialisme » – cette volonté d’anéantissement par le biais de lois sociétales , qui sont un cri de rage feutrée contre la vie et l’amour que nous lui portons. Bien sûr la discussion n’est pas close, mais doit-on prendre le ton de Riman Hassan pour juger du passé par des généralités gratuites?

Beau commentaire, Henri.

et dans l’agriculture!

Que ce débat est puéril ! Q ui contesterait que le Progrès, dans mon esprit, n’est que progrès technique, dont je profite ou s les jours avec volupté !

Et que sure le ^lan sociétal (comme ils disent !) on n’a pas beaucoup avancé depuis Ramsès 2. Mais enfin, je suis plutôt partisan de l’abolition de la peine de mort, de la fin de la torture, de l’indépendance de la femme, de l’abolition des raclées cruelles infligées aux pauvres et aux enfants (et aux esclaves).

J’ai bien aimé le monde de mes vingt et de mes trente ans… Revenir à l’époque où un homme pouvait interdire à sa femme de signer un chèque, à ses enfants de choisir avec qui ils se marieraient et toute cette sorte de choses me semble galaçant et épouvantable.

J’avais 21 ans ans en 1968 ; j’ai beaucoup aimé baiser des pucelles qui, pilule acquise, se laissaient aller au plaisir… Et parmi elles, il y avait beaucoup des filles d’AF qui venaient aux Camps Maxime.

N’oublions pas que ce progrès que vous vantez tant (et à juste titre, car nul de ceux qui jouissent du progrès matériel ne souhaiterait l’abandonner) est aujourd’hui menacé. S’il devait y avoir une catastrophe écologique (et nous n’en sommes malheureusement pas à l’abri) ou énergétique (même remarque), nous pourrions avoir affaire à une régression technologique majeure. René Barjavel l’a fort bien mis en scène dans « Ravage ».

Eh oui ! Ce sont les plus ardents trousseurs de boniches et/ou culbuteurs d’étudiantes qui parlent avec d’obscènes trémolos dans l’calbute de «l’indépendance des femmes», cette indépendance, pour eux, étant rigoureusement indexée sur le niveau de désordre mental de celles-ci susceptible de les conduire à tenir leur corps pour une denrée consommable…

Voilà le tour le plus immédiatement dégoûtant de la mentalité progressiste, tour révélateur du fond de ce que représente cette insane ambition de «progrès», tout à fait comparable dans ses ressorts aux méchants «plans de carrière» consistant à marcher sur la gueule de son voisin dans l’administration ou «dans l’Entreprise», comme on dit avec les mêmes trémolos dans la culotte.

Il serait éminemment profitable à la royalisterie, à laquelle nous tâchons un tant soit peu d’appartenir ici, de se reporter le plus régulièrement possible aux différents chefs-d’œuvres de haute intellectualité de Léon Daudet : «Le Monde des images», «L’Hérédo» et, plus accessibles, donc, d’autant plus fondamentaux, les quatre volumes du «Courrier des Pays-Bas», dans lesquels on trouvera parmi les plus belles et naturelles pages «féministes» (si l’on me permet d’employer ce terme désormais perverti)…

La «catastrophe» qu’évoque Marc Legrand, catastrophe à laquelle conduit fatalement la modernité, la catastrophe ne sera pas «écologique», comme il pourrait apparaître envisageable, elle est DÉJA «sexuelle», et la lugubre agitation de synthèse étiquetée «LGBT» en constitue la prémisse opérative. C’est le ressort libido-doctrinal de tous les «relativismes», jusqu’à celui de la vie même, d’où le front républicain des dispositions législatives à la mode «Assemblée constituante» pour tout et n’importe quoi en matière dite «sociétale» et la nuque de taureau des anarchiques arrogances légalo-constitutionnelles des différents «Conseils», «ONG», «lobbying», «bureaux d’étude» et autres entreprises de flicages ou mouchardises – les Stasi, Guépéou et Gestapo voient s’ouvrir leurs meilleurs jours, mais ils seront les derniers, n’en déplaise aux chantres de la machinerie, de la pilule anticonceptionnelle (si bien qualifiée), de l’ingénierie concertée, de la mort programmée, de l’IVG, du gaz à tous les étages et de la capote anglaise.

«Vive les Chouans, les Chouans, les Chouans,

Vive les Chouans du Morbihan !»

«Maintenant c’est les loups !… Hou ! les loups, les grands loups,

Qui hurlent à voix de hulotte,

Les loups aux crocs aigus comme des clous !

Mangez, les rats ! Mangez, les loups ! À pleine gotte

Gavez-vous-en, de ma chair qui grelotte !

Buvez, les loups ! Buvez, les rats ! Faites ribote !

Buvez mon vieux cœur ! Il saignote

À tout petits, petits glouglous

Dont le sang pâle se caillotte.

Ah ! Bonnes gens, bonnes gens, à genoux !

Priez pour celle qu’au suaire on emmaillote !

Pauvre de moi ! Pauvre de nous !»

(Jean Richepin, «Les Truands», acte II, scène 7.)

C’est mon dernier commentaire sur ce Blog où je venais depuis « La Faute à Rousseau » après avoir lu le vomi de Builly. Il s’en prend à la Tradition, à l’AF, fort en gueule avec l’affaire Betharram mais moins disert sur les 97% autres actes de pédophilie des Cohn-Bandit, Sauvageot etc. les trousseurs de petites culottes et petits slips qui se passent en d’autres lieux qu’en Eglise.

Je considère en plus son écrit insultant pour les femmes qui ont eu et éduqué des enfants.

Pauvre type !

Inutile de répondre je ne lirai pas puisque je quitte ce Blog définitivement.

Vive les Chouans du Morbihan !

Cher Noël Stassinet.

Nous serions peinés que vous quittiez ce blog où vous venez depuis des années.

Les commentaires ne sont pas des articles. Ils sont libres et personnels. Ils n’engagent pas le blog. Ni les uns, ni les autres. Ils contribuent incontestablement à la richesse et à la vie de ce Site. Certains sont très bons.

On s’en rendrait compte, on les regretterait si nous les supprimons.

Vous-même nous avez aidés à corriger les erreurs historiques d’origine dans les éphémérides. Même s’il nous reste encore des corrections à apporter !

Merci et encore une fois, restez parmi nous.

C’est curieux comme il y en a qui se prennent au sérieux ! C’est peut-être pour ça que nous ne sommes pas grand chose…

Stassinet , sur ma crtique – si positive de « Vaincre ou mourir » consacré à l’épopée de Charrette m’avait fait des reproches sur le tire du Vendéen. C’est un esprit médiocre er parcimonieux, de ceux qui, à la vue de « Barry Lindon » reprocheraient à Kubrick qu’il y a une rangée de boutons de trop (ou de moins) aux habits des »Gardes françaises » !

« En prison ! en prison pour médiocrité ! » Stassinet.. .Un type que je n’ai jamais vu aux Camps MRDS où, sous l’ombre des tentes, on baisait délicieusement.

Mais ce n’était pas pour lui, évidemment.

Espèce de rat nostalgique !