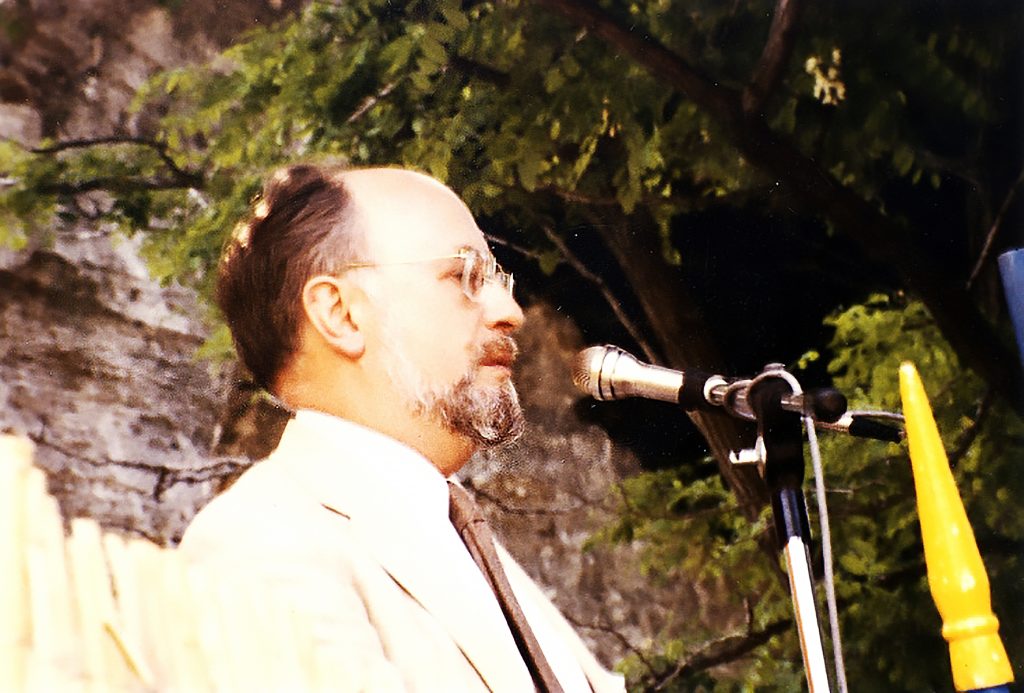

Cet entretien – réalisé par Pierre Builly sous le nom de plume de Pierre Lambot – est paru dans Je Suis Français, mensuel papier, n° 59 de décembre 1982. Nous l’avons publié en trois parties. Celle-ci est la dernière. Il rappelle quel grand romancier fut Vladimir Volkoff dans la seconde moitié du siècle dernier, ainsi que son engagement à l’Action Française et son royalisme profond, de sentiment comme de raison. Un rappel utile pour les anciens, et une précieuse information pour les jeunes générations, afin qu’elles mesurent le rayonnement du royalisme français jusque dans les décennies récentes. JSF

JE SUIS FRANÇAIS : Vous citez parmi les hommes politiques dont vous aimez la stature le Roi Louis XVIII. Est-ce parce qu’il est arrivé en 1815 à rétablir la situation d’une France exsangue, au bord du gouffre, ou parce. qu’il avait une démarche politique qui vous plaît, démarche qui aurait pu être placée à une autre époque de l’Histoire, moins glorieuse mais moins troublée ?

Vladimir VOLKOFF : Si vous connaissez « La foire ‘d’empoigne » de Jean Anouilh, vous voyez ce que je veux dire : Louis XVIII, c’est la modération, le pouvoir qui s’exerce en douceur, l’humanité ferme, l’art de la négociation, de l’entourloupette élégante. Ah ! La légèreté de ce gros homme !

J.S.F. : Reliez-vous cette admiration à une autre de vos préférences, dont vous parlez plusieurs fois, celle de Créon ? Dans nos milieux, il est plus habituel de voir chérir Antigone…

V.V. : Je ne vois pas vraiment d’aspect créonique chez Louis XVIII. Créon est l’homme qui- fait le mal pour obtenir le bien. Louis XVIII, au. contraire, a été un médiateur, un pacificateur, souvent accusé d’ingratitude par les royalistes, certes, – et il est peut-être allé un peu loin dans ce sens – mais il fallait qu’il fût le Roi de tous les Français et pas seulement des royalistes. De toute façon, il y a une tradition d’ingratitude chez les Rois et quelquefois chez les plus grands Rois, parce qu’ils ont le souci de n’être pas le président d’un parti qui est parvenu au pouvoir et qu’ils veulent être le Roi de toute la France.

J.S.F. : Alors, revenons à Créon – dont le mythe est extraordinairement intéressant. Créon par rapport à Beaujeux, qui fait d’une certaine manière le Mal : pour sauver les harkis, il va se servir de son adjoint, Miloslavski – avec son assentiment, d’ailleurs – mais en sachant que la carrière de Milo, qui aime l’Armée, qui vit pour l’Armée, sera irrémédiablement brisée.

V.V. : Oui, bien sûr, Beaujeux c’est Créon, et on peut dire que sur ce point précis, Miloslavski est Antigone. Antigone est sacrifiée au bien commun, qui est, en l’occurrence, le salut des harkis. Beaujeux – ou Créon – c’est celui qui met un peu de levure du Mal dans la pâte du Bien pour qu’elle lève.

J.S.F. : Je bute un peu là-dessus, en ‘m’appuyant sur l’interprétation que donne Maurras d’Antigone. « Antigone, vierge mère de l’Ordre » sacrifie un Ordre apparent, un Ordre superficiel pour les fins dernières de l’Ordre, qui veulent que son frère soit enterré comme il sied. Ça ne vous paraît donc pas un peu contradictoire ? Que Créon fasse Créon, c’est bien, c’est dans la nature des choses, mais ne faut-il pas admirer tout autant Antigone ? Antigone et Créon sont nécessaires l’un à l’autre.

V.V. : Bien évidemment, ils sont complémentaires. Je crois seulement que notre époque a une sympathie un peu facile pour Antigone et oublie trop facilement que Créon a aussi son travail à faire. J’ai donc un peu tendance à rétablir l’équilibre en forçant sur Créon. Antigone est un personnage éminemment romantique et la période où nous vivons est incontestablement une période postromantique, une période de décadence du romantisme, donc d’un romantisme exacerbé, sensiblard, une période démagogique. Et Antigone tombe facilement dans la démagogie.

J.S.F. : Elle n’a aucune responsabilité dans la Cité…

V.V. : … Donc, je cherche à faire sentir la ‘nécessité de Créon.

J.S.F. : Pour finir, parlons un peu de votre œuvre, de sa structure. Entourent la tétralogie des « Humeurs de la mer« , deux romans que, pour simplifier, on peut qualifier de romans d’espionnage, « Le retournement » et « Le montage » (**), deux romans qui ont beaucoup de points communs. Cette symétrie est-elle voulue ?

V.V. : En fait, non. Mon but est d’essayer de me renouveler : en ce moment, par exemple, je suis en-train de penser à un roman de cape et d’épée, à un essai sur Lawrence Durrell, et je tente de faire monter une pièce de théâtre…

L’arrivée du’ « Montage » en symétrie du « Retournement » est inopinée. J’ai pensé qu’il y avait une utilité à ce que le Montage sortît maintenant : je l’ai écrit beaucoup plus vite que je n’écris un roman d’ordinaire : d’habitude, cela dure deux ans ; cette fois j’ai mis un an, et même moins, et j’ai fait sortir mon livre le plus vite possible parce que j’ai pensé qu’il fallait lancer un cri d’alerte sur les dangers que fait courir au monde l’Union Soviétique par les techniques de désinformation et de manipulation de l’opinion.

J.S.F. : Puissiez-vous être entendu ! ■ (FIN)

(**) Qui vient d’obtenir le Grand Prix du Roman de l’Académie française, le seul qui soit vraiment sérieux.

Propos recueillis par Pierre Lambot

Entretien paru dans Je Suis Français, mensuel papier, n°59 de décembre 1982.

Biographie et œuvre de Vladimir Volkoff sur Wikipédia