« De la Révolution de 1789 à la Commune, une filiation révolutionnaire court à travers l’histoire de la France moderne« .

Par Alexandre Devecchio.

Cet entretien porte sur ce grand sujet des guerres civiles et des révolutions qui font le malheur des sociétés politiques, et, parfois les sauvent de malheurs plus grands encore, en un temps où notre propre pays par la folie, la lâcheté, l’ignorance, l’imprévoyance et, parfois, la corruption de ses « élites », se trouve aujourd’hui de nouveau menacé de telles catastrophes. Cet entretien que Le Figaro vient tout juste de publier nous invite à la lecture du livre qui y est présenté. Nous ne pouvons qu’encourager à suivre ce conseil. ■ JE SUIS FRANÇAIS

ENTRETIEN – L’historien publie, avec le directeur adjoint du Figaro Magazine, Jean-Christophe Buisson, un ouvrage collectif intitulé Les Guerres civiles. De la Renaissance à nos jours. L’occasion de s’interroger sur la persistance de cette menace à l’heure où la société française se fracture.

Jean-Christophe Buisson et Jean Sévillia publient « Les Guerres civiles. De la Renaissance à nos jours » (Perrin/Le Figaro Magazine, 384 p., 22 €).

LE FIGARO. – « Guerre civile » : les deux termes semblent antinomiques. Dès lors, comment définissez-vous ce concept

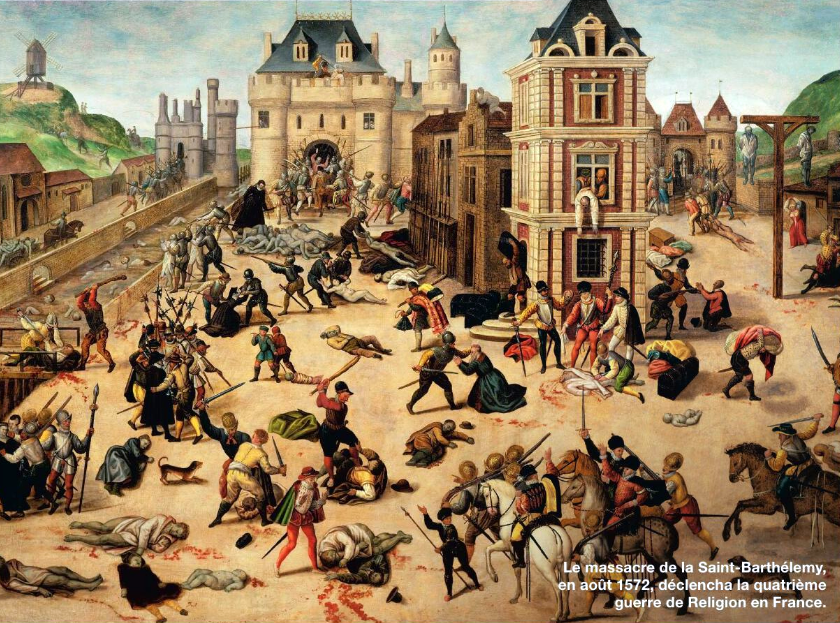

JEAN SÉVILLIA. – Quand une nation, un peuple ou une communauté ne parvient plus à gérer pacifiquement ou par des compromis réciproques et raisonnables les différends et désaccords internes qui caractérisent toute société, quand la force paraît la seule voie pour résoudre ces conflits, naît la tentation du passage au degré supérieur, celui de la violence. Mais cette dernière ne suffit pas à enclencher la guerre civile. En Mai 68, les grèves ouvrières et les barricades étudiantes n’ont pas débouché sur une confrontation armée, même si certains gauchistes en rêvaient. En 2018-2019, si dures qu’aient été certaines manifestations des « gilets jaunes », elles n’ont pas non plus, heureusement, dégénéré au point d’un recours aux armes. Et pas plus les émeutes urbaines de 2005 et de 2023, phénomènes nihilistes conduits par une jeunesse d’origine immigrée qui, à ce stade, n’est pas réunie par un projet politique. La guerre civile, la vraie, surgit lorsque les divergences au sein d’une même collectivité ont atteint un degré tel qu’un protagoniste place son espoir dans la destruction totale de l’adversaire. Il faut cependant un événement déclencheur. Mais ce déclenchement donne le signal d’une violence extrême qui peut conduire à des actes barbares.

Votre nouveau livre, Les Guerres civiles. De la Renaissance à nos jours , entend éclairer les guerres civiles les plus emblématiques. Quels sont les points communs entre les guerres de Religion en France, la guerre civile russe, la tragédie du Liban ou le génocide rwandais ?

Bien évidemment, les conflits intérieurs que vous citez et les autres guerres civiles étudiées par les spécialistes que nous avons réunis ont tous leur spécificité, du fait de leur genèse, de leur développement et de leur dénouement. Mais le point commun de ces conflits est l’impuissance de l’État face aux déchirements de la société, la paralysie du pouvoir, qui, au lieu de garantir l’unité d’une collectivité, s’efface totalement ou devient l’otage ou le paravent d’un seul camp.

La France a connu nombre de guerres civiles, au point que vous consacrez cinq chapitres à notre pays. Qu’est-ce qui explique notre propension aux affrontements fratricides ?

Nous avons traité cinq épisodes français, nous aurions pu en retenir beaucoup plus : François Mauriac, dans son Bloc-notes, avait observé que « l’histoire de France est celle d’une longue guerre civile ». Cette propension s’explique par le fait que notre vieille nation, derrière sa façade stable, a souvent été, dans l’histoire, un chaudron où bouillonnaient des passions collectives qui ont engendré de profonds clivages politiques, sociaux, idéologiques, religieux. Dès lors que l’État, qu’il soit monarchique ou républicain, n’est pas parvenu à amortir ces clivages, à désamorcer leur potentiel explosif, il a suffi d’un incident plus ou moins grave pour qu’une étincelle mette le feu aux poudres.

De la Révolution de 1789 à la Commune, une filiation révolutionnaire court à travers l’histoire de la France moderne, de même que, des années 1930 à l’Algérie française, on a vu à l’œuvre un activisme de la droite extrême. Un phénomène identique pourrait-il se revoir ?

En ce qui concerne la situation d’aujourd’hui, évitons les fausses balances à propos des extrêmes. Les associations d’ultra-droite dont les militants n’hésitent pas à faire le coup de poing sont groupusculaires et se situent hors du champ parlementaire démocratique. Tandis qu’à l’extrême gauche les multiples collectifs plus ou moins informels qui ont pris l’habitude d’actions illégales bénéficient d’un soutien institutionnel à travers les députés Insoumis, qui eux-mêmes pratiquent une violence verbale et symbolique. La gauche radicale n’oublie jamais que, selon Marx, la violence est la grande accoucheuse de l’Histoire. Toutefois, ce symptôme, pour l’instant, reste circonscrit aux marges du jeu politique. L’avenir n’est jamais écrit d’avance, restons donc prudents dans nos prévisions, mais il ne semble pas que, si nous devions connaître une grave éruption de violence, elle doive être d’origine purement politique.

Pourtant, au printemps 2005, un sondage réalisé par l’Ifop révélait que 42 % des Français craignaient une « guerre civile ». Cette inquiétude vous semble-t-elle fondée ?

Une guerre civile type oppose initialement deux camps qui sont de force sensiblement égale. On ne perçoit pas sur quelle base, actuellement, la société française pourrait être radicalement coupée en deux. Il existe cependant des lignes de fracture aux contours plus limités, mais pas moins angoissants. Il y a peu, Pierre Brochand, ancien directeur général de la DGSE, pronostiquait de futurs ébranlements dus à « l’irruption d’une immigration de masse aux caractéristiques antagoniques des nôtres » (lire Le Figaro Magazine du 17 octobre 2025). Quand on apprend, par un tout récent sondage de l’Ifop, que 57 % des musulmans âgés de 15 à 25 ans pensent que les lois françaises passent après les règles de l’islam et que 42 % d’entre eux éprouvent de la sympathie pour l’islamisme, il y a de quoi être préoccupé, c’est un euphémisme.

Les épisodes tels que les émeutes urbaines, la révolte des « gilets jaunes » ou encore les attentats de masse des années 2015 peuvent-ils préfigurer un embrasement plus large ?

Chacun de ces épisodes, pour avoir été dramatique et s’être inscrit dans une lignée dont les antécédents sont identifiables et dont la récurrence est régulière, est resté dans des bornes qui ont permis de dire, à chaque fois, que la crise était terminée. En sera-t-il toujours ainsi ? En cas d’effondrement de notre système financier, hypothèse qui n’est pas absurde, d’attaque majeure et concertée en plusieurs points du territoire contre les forces de l’ordre ou de nouvelle insurrection des « quartiers », plus forte et plus violente que celle de 2023, nous serions sur le fil du rasoir au regard du caractère inflammable de notre société. A fortiori si plusieurs crises de nature différente se déclenchaient simultanément. L’État aurait-il la volonté, le courage et les moyens d’exercer pleinement sa mission de seul détenteur de la force légitime ?

Quelles leçons peut nous apprendre l’histoire et en particulier notre histoire ? Comment éviter le pire ?

La guerre civile est la pire des guerres. Conjurer cette perspective est par conséquent une nécessité vitale. Dans la mesure où les conflits intérieurs se développent à partir des lignes de fracture qui traversent toute société, l’impératif, de nos jours, est de veiller à ce que celles-ci ne s’élargissent pas, en attendant de les réduire. Cela suppose de mettre en valeur ce qui rapproche les hommes, plus que ce qui les sépare. Il est fondamental, par exemple, de réapprendre que la nation est une figure qui peut rassembler au-delà de toutes les différences. Ce travail devrait passer par l’école, les parents, les acteurs sociaux et éducatifs, les familles spirituelles. En l’état, c’est une œuvre titanesque. ■

Les Guerres civiles. De la Renaissance à nos jours, dirigé par Jean-Christophe Buisson et Jean Sévillia, avec Geoffroy Caillet, Stéphane Courtois, Emmanuel Hecht, Rémi Kauffer, Arnaud de La Grange, Joseph Macé-Scaron, Lorraine de Meaux, Jean-Christian Petitfils, Isabelle Schmitz, Jean-René Van der Plaetsen…, Perrin/Le Figaro Magazine, 378 p., 22 €.