Ce grand récit, signé de Jacques de Saint Victor, est paru dans Le Figaro du 20 février. Il est parfaitement en résonance avec l’actualité, à plusieurs reprises évoquée et expliquée à la lumière de l’Histoire. Il nous paraît utile de l’avoir à l’esprit au spectacle des violences et des fractures dont nous abreuvent les médias. Patrick Buisson affirmait que la France avait inventé la Terreur, le mot et la chose. Il faut toujours y remonter, en effet, pour déchiffrer, autant qu’il est possible, l’histoire de la France et du monde des deux derniers siècles, et pour constater, in fine, que les diverses expériences révolutionnaires tentées ici et là se sont soldées par des millions de morts et par l’échec final. La République française, aujourd’hui épuisée et défaite, ne donne plus l’impression de pouvoir échapper à la règle. Reste l’angoissante question de la survie de la France. – JSF

Par Jacques de Saint Victor.

GRAND RÉCIT – Le tragique décès de Quentin à Lyon par des militants dits antifas relance le débat sur la violence d’extrême gauche. D’Engels à Sorel, la violence a été exaltée par la gauche révolutionnaire durant tout le XIXe siècle, bien avant l’émergence du fascisme.

La mort dans les rues de Lyon du jeune Quentin, massacré à 23 ans par des militants masqués et cagoulés appartenant pour certains au groupuscule de la Jeune Garde, vient jeter un coup de projecteur terrible sur le statut de la violence dans les mouvances dites « autonomes » et, plus largement, l’extrême gauche antifasciste. Après ce drame odieux, une petite musique a commencé à se répandre dans certains milieux que la violence des antifascistes ne serait pas de même nature que la violence fasciste.

La seconde serait une apologie de la violence pure – ce qui est exact -, alors que la violence antifasciste, elle, ne serait qu’une violence réactive (la fameuse autodéfense), pour empêcher la victoire du fascisme et, qu’à ce titre, elle ne pourrait pas être jugée de la même façon. Le combat antifasciste justifierait donc la violence ? Oui, si le fascisme est au pouvoir. Il est exact que, durant la Seconde Guerre mondiale, quand le nazisme écrasait l’Europe, les mouvements démocratiques sont entrés en résistance et ont fait usage de la violence, selon la théorie bien connue depuis Saint Thomas d’Aquin de la « résistance à l’oppression ».

Généalogie de la violence révolutionnaire

Mais la thèse des « antifas » occulte deux points essentiels : la violence a été exaltée par la gauche révolutionnaire durant tout le XIXe siècle, bien avant l’émergence du fascisme, et elle a continué à le faire bien après la chute du fascisme après 1945. En réalité, il faut revenir à des idées simples : la gauche extrême n’a jamais entretenu un rapport clair à la violence. Elle l’a successivement pensée comme technique insurrectionnelle, nécessité historique, instrument d’État, avant de la voir comme lutte antifasciste, y compris en démocratie, en jouant sur les « promesses non tenues » de cette dernière. Dans Le Futur de la démocratie (1984), le philosophe libéral Norberto Bobbio, pour défendre la démocratie, rappelait que celle-ci n’était par principe jamais parfaite.

C’est en s’appuyant sur cet écart entre les promesses théoriques et les réalisations imparfaites de la démocratie que certains mouvements et penseurs radicaux ont pu créer une sorte de « fascisme imaginaire » justifiant à leurs yeux une violence extrême. Il suffit d’affirmer que, malgré les élections démocratiques, les conditions sourdes d’oppressions diverses se perpétueraient et laisseraient en coulisses une sorte de fascisme résiduel (oppression néolibérale, postcoloniale, etc.) pour justifier la violence. Ainsi c’est par cette « fascisation » des forces démocratiques au pouvoir, notamment la démocratie chrétienne, qu’a été justifiée dans l’Italie des « années de plomb » la lutte des Brigades rouges et d’autres mouvements se déclarant « antifascistes ». L’antifascisme oublie que la démocratie est avant tout un régime fondé sur des procédures garantissant la compétition pacifique.

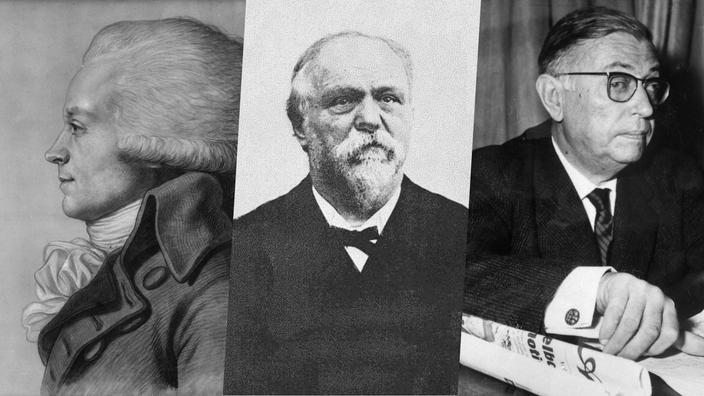

La gauche révolutionnaire n’a pas attendu, rappelons-le, la naissance du fascisme pour faire l’éloge de la violence. Sans remonter à la Révolution française, où la terreur est exaltée par Robespierre au nom de la vertu, Marx et Engels désignent la violence comme une « accoucheuse de l’histoire ». Dans Le Rôle de la violence dans l’histoire (1878), Engels développe une conception certes plus limitée que Dühring, mais il opère une « dédiabolisation » de la violence au nom d’un ordre en devenir. La France, comme d’autres pays d’Europe (notamment l’Italie), fut aussi marquée par la diffusion des idées anarchistes des partisans de l’« action directe », la propagande par les faits, à savoir les attentats. Cela ira loin. Le 9 décembre 1893, Auguste Vaillant lançait même une bombe dans l’hémicycle du Palais Bourbon. Mais le grand théoricien de la violence, qui inspirera le syndicalisme révolutionnaire, est évidemment Georges Sorel, qui, dans ses fameuses Réflexions sur la violence (1908), écrit que « la violence prolétarienne apparaît ainsi comme une chose très belle et très héroïque ». La violence s’oppose selon lui à la « force » bourgeoise décadente et, en rompant avec la prudence matérialiste d’Engels, Sorel lui confère même une dimension quasi éthique et, du reste, fort paradoxale. Il écrit : « La violence peut sauver le monde de la barbarie. » Ce penseur « à droite et à gauche », disait Isaiah Berlin, admirateur de Lénine et de Mussolini, aura des héritages variés car il voyait dans la violence un remède contre la décadence de la « médiocrité conservatrice ».

La déclaration de la Première Guerre mondiale a profondément bouleversé la donne en « brutalisant » la vie politique, selon la thèse célèbre de G. Mosse. Il y a dans Le Monde d’hier de Stefan Zweig, une description très parlante aujourd’hui du changement des mentalités : « Peu à peu, écrit Zweig, il devint impossible d’échanger avec quiconque une parole raisonnable. Les plus pacifiques, les plus débonnaires, étaient enivrés par des paroles de sang. » La situation s’aggrava après 1917 et la révolution bolchevique. Lénine écrit dans L’État et la Révolution : « Le remplacement de l’État bourgeois par l’État prolétarien est impossible sans une révolution violente. » L’État « bourgeois » a cherché à se défendre. On peut même dire que la « peur du rouge » a en partie – pas seulement – expliqué l’émergence du fascisme dans les années 1920.

Si l’avènement des dictatures justifie en réaction la violence antifasciste dans les années 1930, cette dernière ne se concentre hélas nullement sur le fascisme, contrairement à la légende. Ainsi l’extrême gauche, notamment anarchiste ou communiste, s’acharne contre les partis socialistes, les « sociaux-traîtres », accusés d’être des suppôts du capitalisme, donc l’ennemi principal. Louis Aragon publie en 1931 Front rouge, son célèbre poème qui est d’abord dirigé contre les socialistes, qu’il appelle les « sociaux-fascistes », en particulier Léon Blum : « Feu sur Léon Blum (…) Feu sur les ours savants de la social-démocratie. » Feu sur Léon Blum ! Le combat antifasciste a bon dos… Certes, après le 6 février 1934, sur ordre du Komintern, la stratégie évolue : le Front populaire remplace la logique d’affrontement contre les « sociaux-traîtres » jusqu’au pacte germano-soviétique (1939).

De Gaulle qualifié de « fasciste »

Après la Seconde Guerre mondiale, alors que le fascisme a été vaincu, l’éloge de la violence se perpétue cependant contre l’ordre bourgeois qu’on « nazifie » jusqu’à la caricature puisque le général de Gaulle, figure incontestée de la lutte contre le nazisme, est désigné comme « fasciste » par le PCF. On prête à Staline ce propos non vérifié selon lequel il faut « fasciser » l’adversaire pour qu’il passe son temps à se justifier. On s’épuiserait à citer toutes les justifications de la violence d’extrême gauche de l’époque. Le plus célèbre morceau est évident la préface de Sartre au livre de Frantz Fanon, Les Damnés de la terre (1961), où l’auteur des Mots écrit : « Tuer un Européen, c’est faire d’une pierre deux coups ; supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé. » Après tout, comme l’a enseigné Mao, « la révolution n’est pas un dîner de gala, ni une œuvre littéraire (…) Une révolution est un acte de violence par lequel une classe en renverse une autre. »

Après les révélations sur les horreurs du totalitarisme, bon nombre d’intellectuels, anciens maoïstes ou trotskistes, se convertissent au combat antitotalitaire dans les années 1970 et au culte des droits de l’homme. La violence perd de son prestige et se cantonne aux mouvements extrêmes. Désormais, à gauche, certains la condamnent avec fermeté, même quand elle se pare de lutte contre le fascisme. Ainsi, en Italie, après l’enlèvement d’Aldo Moro, le patron de la Démocratie chrétienne en 1978, le chef du Parti communiste (PCI), Enrico Berlinguer, refuse de discuter avec les terroristes des BR. En mars 1978, Berlinguer affirme la « ligne de la fermeté » (« linea della fermezza ») contre la violence et rompt avec tous les intellectuels qui regardaient les terroristes rouges comme « des compagnons qui s’égarent ». Pour Berlinguer, ceux qui font usage de la violence terroriste sont tout simplement des ennemis de la démocratie. La démocratie doit être défendue contre la violence, même au prix d’un sacrifice tragique (car Aldo Moro sera assassiné par les BR). Cette position a fortement marqué le débat italien, alors que la France a accueilli les terroristes italiens. Même si nous ne sommes pas encore revenus heureusement aux années de plomb, la ligne de la fermeté de Berlinguer face à la violence politique devrait aujourd’hui inspirer toute la classe politique française, et notamment La France insoumise, qui continue à évoquer la « violence fasciste » comme prétexte.

A priori, et contrairement à ce qu’imaginent beaucoup de ses adversaires, le parti de Jean-Luc Mélenchon ne prône pas la violence mais la « révolution citoyenne », c’est-à-dire la révolution par les urnes. Il s’est longtemps inspiré, avant de centrer son discours sur la « nouvelle France » (créolisation, etc.), du théoricien de l’antagonisme sans violence, Ernesto Laclau qui, dans La Raison populiste (2005), soutenait que la démocratie est structurée par l’antagonisme entre un « peuple » et une « élite » et il proposait, pour mettre fin aux logiques de « consensus » qui structuraient la démocratie libérale, de revenir à des logiques conflictuelles, « agonistiques », qui, sont la source même de la liberté. Idée déjà présente chez Machiavel. Mais il s’agissait chez Laclau, ou sa femme, Chantal Mouffe, d’un conflit discursif, non insurrectionnel.

De la « bordélisation » à la confrontation

Or, dans le contexte d’une démocratie très fragilisée par la crise des subprimes (2008) et les attentats islamistes (2015), le 7 Octobre, sans parler désormais de l’affaire Epstein, cet éloge du conflit peut déraper facilement. Plusieurs adeptes du leader de LFI, en faisant du zèle, ont traduit cette logique conflictuelle dans des actes contestables, comme la « bordélisation » de l’Assemblée ou la « fascisation » de l’adversaire. Parler de « factieux », affirmer que « la police tue », évoquer le « danger fasciste » ou « l’islamophobie » à tout moment contribue à installer une rhétorique de confrontation. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a affirmé après la mort de Quentin que les « mots tuent ». On sait depuis John Langshaw Austin qu’il existe une dimension « performative » du langage et que les mots sont aussi des pierres, disait Carlo Levi, l’auteur du Christ s’est arrêté à Eboli (1). Cela impose en démocratie une certaine éthique de la discussion. Ajoutons que LFI a utilisé des franges radicales, n’hésitant pas à offrir au fondateur de la Jeune Garde (dissoute en 2025), Raphaël Arnault, une candidature comme député, ce qui se révèle aujourd’hui bien embarrassant.

Bref, il s’est créé une sorte de « continuum de violence » autour de LFI qu’ont dénoncé depuis la mort de Quentin non seulement la droite et le centre mais aussi quelques rares alliés de LFI dans l’ex-Nouveau Front populaire, comme Raphaël Glucksmann, affirmant que ce parti « brutalise le débat public depuis des semaines et des mois (…) Jean-Luc Mélenchon, Rima Hassan, Thomas Portes, Raphaël Arnault, en permanence, jettent de l’huile sur le feu (…) et c’est proprement irresponsable ». C’est cette irresponsabilité qu’il appartient aujourd’hui de faire cesser et de ramener tout le monde au « bercail républicain » (Maurice Agulhon). L’appel de Glucksmann reste encore assez isolé à gauche, y compris dans sa propre formation, où la « ligne de la fermeté » de Berlinguer ne semble pas encore dominer. Les principes sont pourtant simples : le conflit nourrit la démocratie, la violence la détruit.o ■ oJACQUES DE SAINT VICTOR

(1) Sur tous ces points, voir le Dictionnaire de la violence, de Michela Marzano (dir.), PUF, 2011.