Par Pierre Builly.

Journal d’un curé de campagne de Robert Bresson (1951).

Vu de trop haut.

Déjà, faut dire que le Journal d’un curé de campagne n’est pas un film d’aventures, ni de cancans, ni de grasses et putassières allusions. Parce qu’on y parlerait de prêtres. Rien à voir avec Clochemerle, avec Mon curé chez les riches, ni avec Don Camillo. Encore moins avec Mon curé chez les nudistes. Rien à voir. Rien du tout. Une aventure spirituelle tendue, difficile, austère, rogue qui demande qu’on ait de l’intérêt pour les misérables questions de la Grâce, de l’ouverture, de la Charité, de l’impuissance de donner à ceux qui vous entourent ce qu’on voudrait leur donner. Un film sur la solitude ; pire : sur la glaciation de la solitude et sur la capacité de désespérer. Voilà déjà qui n’est pas bien séduisant, n’est-ce pas ? Rien de distrayant, d’attirant, de facile, de réjouissant. Pas le moindre espace de tendresse ou de sourire.

On n’est pas vraiment surpris : c’est Georges Bernanos adapté par Robert Bresson ; additionnez les deux mais même dans les meilleurs jours, vous n’obtiendrez jamais une franche rigolade. Ce qui n’est pas plus mal, parce qu’il n’y a pas que la rigolade dans la vie et que d’ailleurs, à ne vouloir que la rigolade on n’obtient tout de même pas grand-chose. L’écrivain n’est pas un auteur qui vous fait risette : il faut pour le lire et l’apprécier avoir du goût, même beaucoup de goût pour les combats de la banalité et de la grâce ; rien que de plus bizarre.

Un tout petit bonhomme, le jeune, novice, fragile curé d’Ambricourt (Claude Laydu), dont on ne connaîtra jamais même le prénom, envoyé, pour sa première mission ecclésiale dans un village perdu du Pas-de-Calais. Chemins du pays d’Artois, à l’extrême automne, fauves et odorants comme des bêtes, sentiers pourrissants sous la pluie de novembre, grandes chevauchées des nuages, rumeurs du ciel, eaux mortes… écrira Bernanos dans Les grands cimetières sous la lune. Une paroisse austère, glaçante, corsetée, fermée. Des paroissiens sans qualité, hâves, blêmes, mauvais, qui n’ont presque pas d’existence, qui vivent comme des bêtes. Guère de méchanceté, mais pas la moindre sympathie : tout est affreusement corseté et attend le passage du temps, immuable comme les saisons et les récoltes.

Le film est austère, grandiloquent, douloureux, solennel. À peu près conforme au roman, déjà bien accablant, mais renchéri par l’esprit janséniste de Robert Bresson qui n’a jamais laissé place à l’espérance, sauf à dire que la Grâce, la Grâce seule, peut modifier le cours des choses. On peut comprendre, d’ailleurs et c’est ainsi que s’achèvent livre et film ; mais que c’est long, que c’est lent, que c’est guindé ! Ce qui peut se laisser lire, découvrir, aimer, passe beaucoup moins dans l’optique sévère d’un cinéaste qui n’a jamais cessé d’enquiquiner tout le monde.

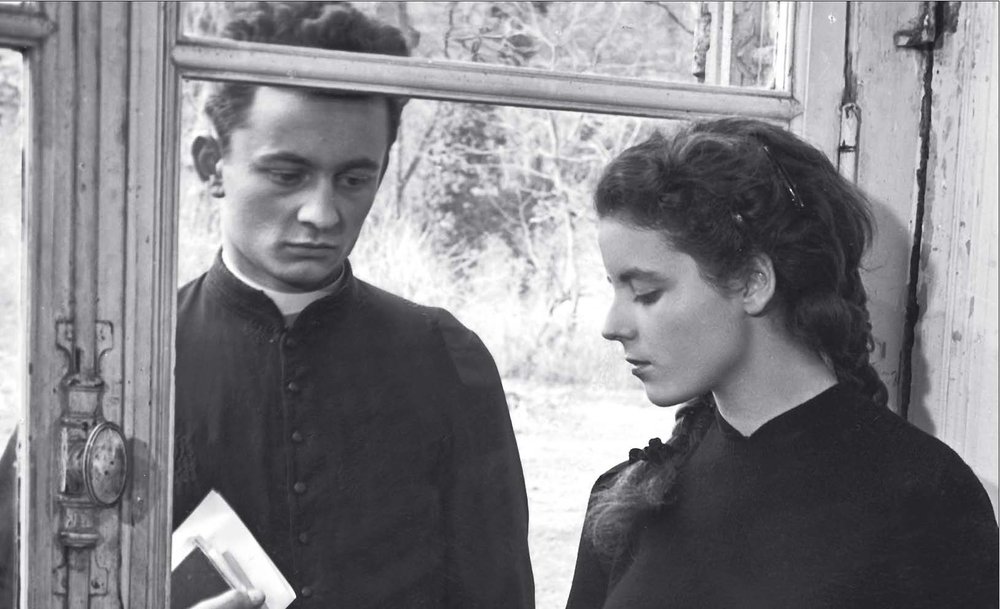

Robert Bresson fait d’ailleurs tout pour rendre son film (tous ses films, bien sûr) rébarbatif. Lumière grise, paysages de boue, maisons sévères, sales, glaireuses. Et les visages, donc ! L’insignifiance des traits mous, sans caractère, du Curé (jamais nommé), (Claude Laydu), l’œil méprisant, médiocre du seigneur du village, le comte (Jean Riveyre), la sécheresse hautaine de sa fille Chantal (Nicole Ladmirant, qui se suicida d’ailleurs quelques années plus tard, à 28 ans), l’insignifiance des traits de la comtesse (Rachel Berendt), la chair habituellement pauvre d’Yvette Étiévant, la femme de ménage compagne du prêtre défroqué chez qui le Curé d’Ambricourt va aller mourir… Et presque tous les autres.

C’est d’ailleurs ce que voulait Robert Bresson qui fera de plus en plus appel à des acteurs improvisés, des amateurs dont le jeu sera de plus en plus atonal.

Il y a des amateurs de ce cinéma-là. S’être ancré sur les récits graves de Georges Bernanos est assez conforme à son esprit. N’empêche que lorsque Maurice Pialat réalise le superbe Sous le soleil de Satan et choisit Gérard Depardieu et Sandrine Bonnaire pour incarner ses personnages, il est bien davantage convaincant.

Il est vrai aussi que le premier roman de Bernanos, publié en 1926, décrit le combat d’un saint contre Satan alors que le Journal, publié dix ans plus tard est celui d’un pauvre homme contre la médiocrité, celle des autres mais aussi contre la sienne propre…. ■

DVD autour de 12€

Chroniques hebdomadaires en principe publiées le dimanche.

Le Journal d’un curé de campagne (1936), qui raconte l’errance d’un pauvre curé dans une paroisse qui a perdu la foi, ou presque, est le roman le plus abouti de Bernanos, le plus épuré, l’œuvre peut-être la plus accessible à chacun, tout en restant charnelle.

C’est l’œuvre que Zweig a pu louer en 1942, quelques jours avant son suicide à Petropolis, quand il est venu voir au Brésil ce condottiere des lettres.

Dans cette œuvre magnifique, de combat spirituel, il y a des relents dostoïevskiens évidents, notamment dans la scène phare de ce roman : la confession de la Comtesse, à qui ce pauvre curé arrache, derrière son masque mondain et pieux, sa haine de Dieu soigneusement recuite.

La Comtesse mourra apaisée, mais le curé paiera le prix fort de la médisance et de la calomnie.

Cette scène est directement inspirée d’une scène du Voile de Véronique, un roman de Gertrud von le Fort paru en 1934 en France. (Gertrud von le Fort inspira encore Bernanos par sa nouvelle La Dernière à l’échafaud, œuvre que Bernanos emportera au Brésil et qui donnera naissance aux Dialogues des Carmélites, ultime tentative de l’écrivain, qui se réconcilie avec la mort, et nous avec notre histoire.)

Pierre Bully trouve Bresson d’une austérité épouvantable : visages ternes, paysages sombres.

Mais si Bresson — à mon avis dostoïevskien — voulait dans ses films (Les Dames du bois de Boulogne, Un condamné à mort s’est échappé, L’Argent, Une femme douce, etc.) être un cinéaste de la grâce et de la liberté, c’est parce qu’il voulait faire jaillir cette liberté de ses personnages englués dans leur rôle social.

Ne traque-t-il pas l’émotion vraie qui doit naître de ses personnages ? Je pense à une scène de Un condamné à mort s’est échappé, hymne magnifique à forger son destin et non à le subir.

Finalement, ce cinéaste austère est en réalité très charnel, incarné, non désincarné. Voyez comme il soigne sa bande son, la sensibilité et même la sensualité de ses personnages, des scènes d’amour interrompues pour s’élancer vers la grâce, à laquelle on oppose un réalisme opaque (voir Une femme douce).

Enfin, dernier point : si Le Journal d’un curé de campagne se termine mal, mal pour ce curé héroïque malgré sa faiblesse (on songe un peu à La Puissance et la Gloire de Graham Greene), quel magnifique silence suit la lettre finale de ce prêtre défroqué, qui lui a apporté le réconfort devant Dieu.

Là aussi, c’est très dostoïevskien de donner le rôle le plus sublime à un personnage déchu.

Est-ce que je peux raconter aussi que cette œuvre romanesque a été lue avec passion dans l’Allemagne vouée à la nuit ? En 1942, toute l’équipe de la Rose Blanche — Hans et Sophie Scholl, Alexandre Schmorell et leurs amis — l’ont lue et y ont trouvé des motifs à agir, à l’imitation de ce curé qui ne lâche rien, et qui a donc inspiré leur action héroïque.

En conclusion, je comprends les réserves de P. Bully, mais je pense que le film de Bresson n’a pas démérité.

cher @Henri, d’abord BuIlly et non Builly (bien plus banal- : j’y tiens !

Puis Bresson que, tu l’as bien senti, je n’apprécie guère. Tu as peut-être vu ici ce que kj »écrivais sur « Un condamné à mort s’est échappé » (https://www.jesuisfrancais.blog/2023/01/29/patrimoine-cinematographique-29/) que j’avais pparécié modestement.

Mais tout lz reste (Je ne me souviens plus assez des « Dames du Bois de Boulogne » que je reverrai quelque jour), mais je me suis bien enquiquiné devant « Pickpocket », « Au hasard Balthazar » ou »Mouchette ».

C’est un rejet charnel : de la même manière que je n’en veux pas à tel antibiotique qui me donne des boutons,, j’accepte, sans raison, que Bresson m’insupporte..

Et bêtement, je me suis interverti les pinceaux : c’est bien Builly – avec un I avant les L – et non Bully !

Je sais ça depuis environ 60 ans et dans la crainte d’une gaffe, je fais toujours très attention quand j’écris le nom de mon vieil ami, Pierre Builly.