Pour l’occasion de cette Saint-Louis, nous reprenons cette tribune qui mérite réflexion, partages, et doit être connue de nos nouveaux lecteurs, notamment ceux de la nouvelle génération de jeunes royalistes.

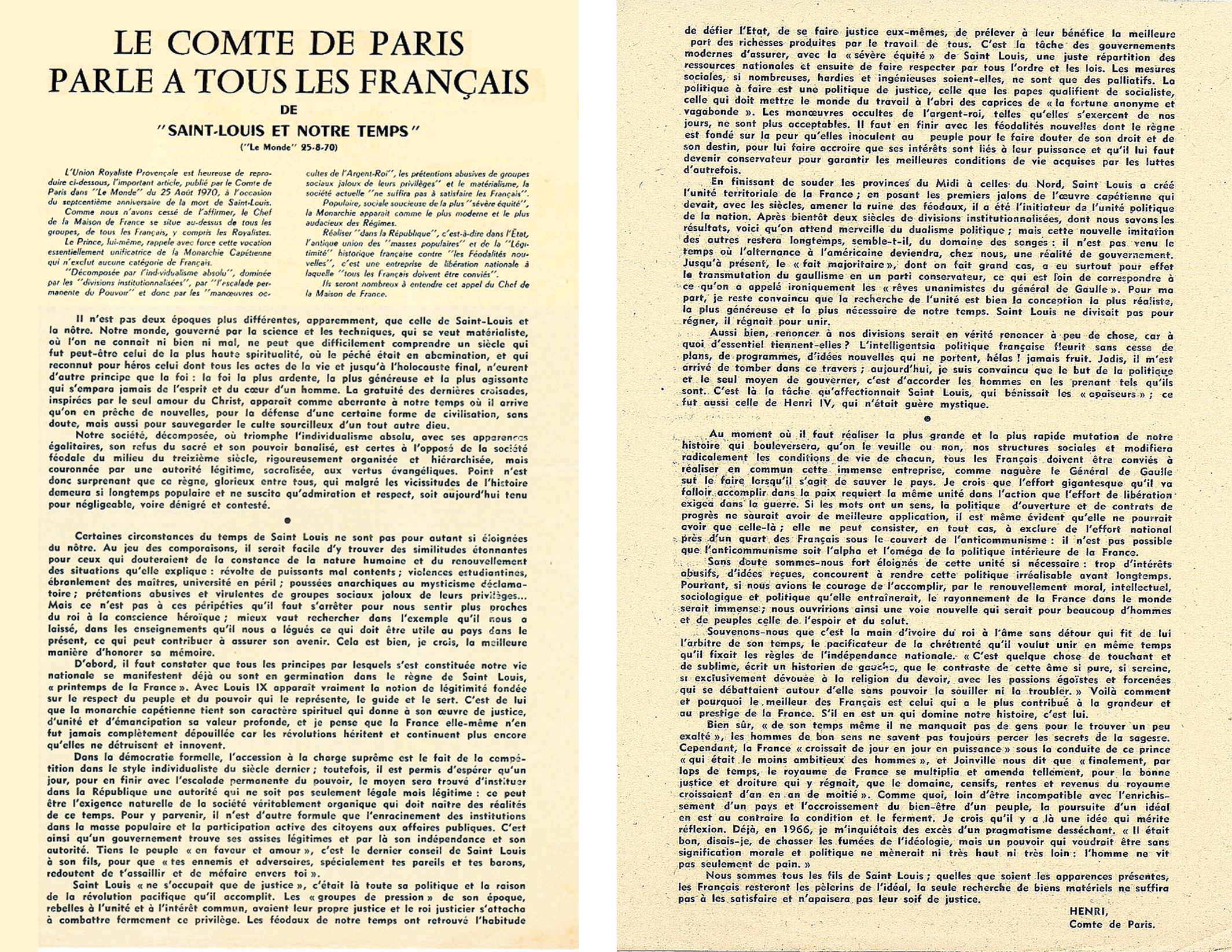

Ce texte évidemment important a été publié dans Le Monde du 25 août 1970 par Henri VI, Comte de Paris (1908-1999), grand-père de l’actuel Comte de Paris, pour le 700ème anniversaire de la mort de Saint Louis. Le Chef de la Maison de France y établissait un parallèle saisissant entre la société française du XIIIe siècle et la nôtre. Il y faisait aussi la démonstration des bienfaits de la monarchie. Le lecteur distinguera les changements intervenus en France entre 1970 et aujourd’hui mais aussi de puissants éléments de permanence. ![]()

Saint Louis et notre temps

Il y a sept cents ans, le 25 août 1270, Saint Louis mourait de la peste, à Carthage, sur un lit de cendres. Le comte de Paris n’a pas jugé que les manifestations organisées à cette occasion par le gouvernement étaient de nature à le faire déroger à la règle qu’il s’est imposée de demeurer désormais éloigné de la vie publique. Mais le chef de la Maison de France a tenu, par l’article qu’on lira ci-dessous, à manifester son attachement à la mémoire et aux enseignements de celui qui est, à ses yeux, le plus glorieux des Capétiens. Il en profite pour se livrer à quelques réflexions sur le temps présent, dont nous lui laissons la responsabilité.

Il n’est pas deux époques plus différentes, apparemment, que celle de Saint-Louis et la nôtre. Notre monde, gouverné par la science et les techniques, qui se veut matérialiste, où l’on ne connaît ni bien ni mal, ne peut que difficilement comprendre un siècle qui fut peut-être celui de la plus haute spiritualité, où le péché était en abomination, et qui reconnut pour héros celui dont tous les actes de la vie et jusqu’à l’holocauste final, n’eurent d’autre principe que la foi: la foi la plus ardente, la plus généreuse et la plus agissante qui s’empara jamais de l’esprit et du cœur d’un homme. La gratuité des dernières croisades, inspirées par le seul amour du Christ, apparaît comme aberrante à notre temps où il arrive qu’on en prêche de nouvelles, pour la défense d’une certaine forme de civilisation, sans doute, mais aussi pour sauvegarder le culte sourcilleux d’un tout autre dieu.

Notre société, décomposée, où triomphe l’individualisme absolu, avec ses apparences égalitaires, son refus du sacré et son pouvoir banalisé, est certes à l’opposé de la société féodale du milieu du treizième siècle, rigoureusement organisée et hiérarchisée, mais couronnée par une autorité légitime, sacralisée, aux vertus évangéliques. Point n’est donc surprenant que ce règne, glorieux entre tous, qui malgré les vicissitudes de l’histoire, demeura si longtemps populaire et ne suscita qu’admiration et respect, soit aujourd’hui tenu pour négligeable, voire dénigré et contesté.

•

Certaines circonstances du temps de Saint Louis ne sont pas pour autant si éloignées du nôtre. Au jeu des comparaisons, il serait facile d’y trouver des similitudes étonnantes pour ceux qui douteraient de la constance de la nature humaine et du renouvellement des situations qu’elle explique: révolte de puissants mal contents; violences estudiantines ; ébranlement des maîtres, université en péril; poussées anarchiques au mysticisme déclamatoire; prétentions abusives et virulentes de groupes sociaux jaloux de leurs privilèges… Mais ce n’est pas à ces péripéties qu’il faut s’arrêter pour nous sentir plus proches du roi à la conscience héroïque; mieux vaut rechercher dans l’exemple qu’il nous a laissé, dans les enseignements qu’il nous a légués ce qui doit être utile au pays dans le présent, ce qui peut contribuer à assurer son avenir. Cela est bien, je crois, la meilleure manière d’honorer sa mémoire.

D’abord, il faut constater que tous les principes par lesquels s’est constituée notre vie nationale se manifestent déjà ou sont en germination dans le règne de Saint Louis, « printemps de la France ». Avec Louis IX apparaît vraiment la notion de légitimité fondée sur le respect du peuple et du pouvoir qui le représente, le guide et le sert. C’est de lui que la monarchie capétienne tient son caractère spirituel qui donne à son œuvre de justice, d’unité et d’émancipation sa valeur profonde, et je pense que la France elle-même n’en fut jamais complètement dépouillée car les révolutions héritent et continuent plus encore qu’elles ne détruisent et innovent.

•

Dans la démocratie formelle, l’accession à la charge suprême est le fait de la compétition dans le style individualiste du siècle dernier; toutefois, il est permis d’espérer qu’un jour, pour en finir avec l’escalade permanente du pouvoir, le moyen sera trouvé d’instituer dans la République une autorité qui ne soit pas seulement légale mais légitime: ce peut être l’exigence naturelle de la société véritablement organique qui doit naître des réalités de ce temps. Pour y parvenir, il n’est d’autre formule que l’enracinement des institutions dans la masse populaire et la participation active des citoyens aux affaires publiques. C’est ainsi qu’un gouvernement trouve ses assises légitimes et par là son indépendance et son autorité. Tiens le peuple « en faveur et amour », c’est le dernier conseil de Saint Louis à son fils, pour que « tes ennemis et adversaires, spécialement tes pareils et tes barons, redoutent de t’assaillir et de méfaire envers toi ».

Saint Louis « ne s’occupait que de justice », c’était là toute sa politique et la raison de la révolution pacifique qu’il accomplit. Les « groupes de pression» de son époque, rebelles à l’unité et à l’intérêt commun, avaient leur propre justice et le roi justicier s’attacha à combattre fermement ce privilège. Les féodaux de notre temps ont retrouvé l’habitude de défier l »Etat, de se faire justice eux-mêmes, de prélever à leur bénéfice la meilleure part des richesses produites par le travail de tous. C’est la tâche des gouvernements modernes d’assurer, avec la « sévère équité » de Saint Louis, une juste répartition des ressources nationales et ensuite de faire respecter par tous l’ordre et les lois. Les mesures sociales, si nombreuses, hardies et ingénieuses soient-elles. ne sont que des palliatifs. La politique à faire est une politique de justice, celle que les papes qualifient de socialiste, celle qui doit mettre le monde du travail à l’abri des caprices de « la fortune anonyme et vagabonde ». Les manœuvres occultes de l’argent-roi, telles qu’elles s’exercent de nos jours, ne sont plus acceptables. Il faut en finir avec les féodalités nouvelles dont le règne est fondé sur la peur qu’elles inoculent au peuple pour le faire douter de son droit et de son destin, pour lui faire accroire que ses intérêts sont liés à leur puissance et qu’il lui faut devenir conservateur pour garantir les meilleures conditions de vie acquises par les luttes d’autrefois.

En finissant de souder les provinces du Midi à celles du Nord, Saint Louis a créé l’unité territoriale de la France: en posant les premiers jalons de l’œuvre capétienne qui devait, avec les siècles, amener la ruine des féodaux, il a été l’initiateur de l’unité politique de la nation. Après bientôt deux siècles de divisions institutionnalisées, dont nous savons les résultats, voici qu’on attend merveille du dualisme politique: mais cette nouvelle imitation des autres restera longtemps, semble-t-il, du domaine des songes: il n’est pas venu le temps où l’alternance à l’américaine deviendra, chez nous, une réalité de gouvernement. Jusqu’à présent, le « fait majoritaire », dont on fait grand cas, a eu surtout pour effet la transmutation du gaullisme en un parti conservateur, ce qui est loin de correspondre à ce qu’on a appelé ironiquement les « rêves unanimistes du général de Gaulle». Pour ma part, je reste convaincu que la recherche de l’unité est bien la conception la plus réaliste, la plus généreuse et la plus nécessaire de notre temps. Saint Louis ne divisait pas pour régner, il régnait pour unir.

Aussi bien, renoncer à nos divisions serait en vérité renoncer à peu de chose, car à quoi d’essentiel tiennent-elles ? L’intelligentsia politique française fleurit sans cesse de plans, de programmes, d’idées nouvelles qui ne portent, hélas ! jamais fruit. Jadis, il m’est arrivé de tomber dans ce travers : aujourd’hui, je suis convaincu que le but de la politique et le seul moyen de gouverner, c’est d’accorder les hommes en les prenant tels qu’ils sont. C’est là la tâche qu’affectionnait Saint Louis, qui bénissait les « apaiseurs »: ce fut aussi celle de Henri IV, qui n’était guère mystique

•

Au moment où il faut réaliser la plus grande et la plus rapide mutation de notre histoire qui bouleversera, qu’on le veuille ou non, nos structures sociales et modifiera radicalement les conditions de vie de chacun, tous les Français doivent être conviés à réaliser en commun cette immense entreprise, comme naguère le Général de Gaulle sut le faire lorsqu’il s’agit de sauver le pays. Je crois que l’effort gigantesque qu’il va falloir accomplir dans la paix requiert la même unité dans l’action que l’effort de libération exigea dans la guerre. Si les mots ont un sens, la politique d’ouverture et de contrats de progrès ne saurait avoir de meilleure application; il est même évident qu’elle ne pourrait avoir que celle-là: elle ne peut consister, en tout cas, à exclure de l’effort national près d’un quart des Français sous le couvert de l’anticommunisme: il n’est pas possible que l’anticommunisme soit l’alpha et l’oméga de la politique intérieure de la France.

Sans doute sommes-nous fort éloignés de cette unité si nécessaire: trop d’intérêts abusifs, d’idées reçues, concourent à rendre cette politique irréalisable avant longtemps. Pourtant, si nous avions le courage de l’accomplir, par le renouvellement moral, intellectuel, sociologique et politique qu’elle entraînerait, le rayonnement de la France dans le monde serait immense: nous ouvririons ainsi une voie nouvelle qui serait pour beaucoup d’hommes et de peuples celle de l’espoir et du salut.

Souvenons-nous que c’est la main d’ivoire du roi à « âme sans détour » qui fit de lui l’arbitre de son temps, le pacificateur de la chrétienté qu’il voulut unir en même temps qu’il fixait les règles de l’indépendance nationale. « C’est quelque chose de touchant et de sublime, écrit un historien de gauche, que le contraste de cette âme si pure, si sereine, si exclusivement dévouée à la religion du devoir, avec les passions égoïstes et forcenées qui se débattaient autour d’elle sans pouvoir la souiller ni la troubler.» Voilà comment et pourquoi le meilleur des Français est celui qui a le plus contribué à la grandeur et au prestige de la France. S’il en est un qui domine notre histoire, c’est lui.

Bien sûr, « de son temps même il ne manquait pas de gens pour le trouver un peu exalté ». Les hommes de bon sens ne savent pas toujours percer les secrets de la sagesse. Cependant, la France «croissait de jour en jour en puissance » sous la conduite de ce prince «qui était le moins ambitieux des hommes», et Joinville nous dit que « finalement, par laps de temps, le royaume de France se multiplia et amenda tellement, pour la bonne justice et droiture qui y régnait, que le domaine, censifs, rentes et revenus du royaume croissaient d’an en an de moitié». Comme quoi, loin d’être incompatible avec l’enrichissement d’un pays et l’accroissement du bien-être d’un peuple, la poursuite d’un idéal en est au contraire la condition et le ferment. Je crois qu’il y a là une idée qui mérite réflexion. Déjà, en 1966, je m’inquiétais des excès d’un pragmatisme desséchant. « Il était bon, disais-je, de chasser les fumées de l’idéologie, mais un pouvoir qui voudrait être sans signification morale et politique ne mènerait ni très haut ni très loin: l’homme ne vit pas seulement de pain. »

Nous sommes tous les fils de Saint Louis: quelles que soient les apparences présentes, les Français resteront les pèlerins de l’idéal, la seule recherche de biens matériels ne suffira pas à les satisfaire et n’apaisera pas leur soif de justice. ■

Le 25 août 1970.

Illustration dans le texte : un feuillet reprenant l’article du Comte de Paris, édité alors par l’Union Royaliste Provençale pour une large diffusion par la suite.

La fin de cette triste et mauvaise 5ème République approche. Il s’agira de réformer en profondeur la France, à commencer par y assoir un Roi, sur le trône sur la nation. Le chef de la résistance de Gaulle avait promis aux royalistes de rétablir la monarchie dans le pays libéré. Engagement jamais tenu. N’est pas Franco qui veut.

Le Comte de paris a cru pouvoir entendre, lors des rencontres qu’il a eues avec le Général, que celui-ci pouvait laisser entrevoir une porte… De là à penser que la porte était ouverte !

C’était au début des années 60, où la figure, l’image du Comte de Paris avaient conservé un certain poids dans l’opinion modérée ; où le Bulletin était lu par une notable partie de l’opinion ; où la personnalité même du Prétendant correspondait à quelque chose.

Aujourd’hui, après le malencontreux passage du rastaquouère Henri VII, qu’est-ce qui reste à Jean 2 (ou Jean 3, je ne sais plus) sinon une brave gentille famille dont l’aîné a été prénommé Gaston ? (Pourquoi pas Symphorien ou Timoléon ?);

Faut pas rêver : si la monarchie revient, ce sera par le canal de la dictature, puis de la dévolution héréditaire du pouvoir. Comme en Corée du Nord.

Non Pierre

Gaston est le prénom hérité des Orléans !

Qui rejoint la tradition !

Ce n’est pas du tout une lubie du Prince !

Cela me rappelle que lorsque je faisais visiter la basilique de Saint Denis à mes élèves de banlieue parisienne avec le Prince Jean comme guide prestigieux.et qu’il disait à Gaston « laisse moi tranquille,papa travaille ! »

Amitiés fidèles

Mais ouvre les yeux, Bernard ! Cesse de croire que la France est celle de nos années 60 !

Non seulement Gaston est un prénom certes historique, mais ridicule (celui de Gastounet Doumergue, que Daudet appelait Merguedoux) mais toute cette engeance a totalement perdu le contact avec la France réelle. Il y a des tas de gens qui ne détesteraient pas une monarchie, mais qui ne voient pas le rapport avec une famille qui a laissé passer toutes ses chances depuis 1884 et la mort du Comte de Chambord ; surtout depuis la déconfiture d’Henri VI .

Il faut que quelqu’un s’empare du pouvoir ; ensuite nous verrons bien.

Mais si vous croyez que le doux Prince Jean, qui a autant de charisme qu’une pétoncle, sera celui qui nous mènera à la victoire, ouvrez les yeux !

Il fait de beaux enfants, c’est déjà ça ; mais ça intéresse autant (et bien davantage !) « Points de vue – Images du Monde » que l’Action française…

Je ne suis pas d’accord avec les propos qui précèdent.

« Il faut bien que quelqu’un prenne le pouvoir ; ensuite, on verra bien. »

Eh bien, qu’il le prenne donc ! Mais ouvrons les yeux : personne ne le fait, et nul ne paraît en avoir la capacité. Par conséquent, nous ne voyons rien venir.

Ce que l’on constate, en revanche, c’est une faillite généralisée : de l’État, du système, de la société, de la culture… partout. Evident pour tout le monde.

Alors oui, cessons de nous accrocher à l’illusion que la France serait encore celle des années 60. Elle a décliné sur tous les fronts : l’État en premier, la politique à sa suite, et la société entraînée avec. S’il y a eu un ratage général, ils est là.

Quant à la querelle autour des prénoms, elle est insignifiante. D’abord parce qu’elle relève de l’accessoire ; ensuite parce que les sociologues, linguistes et statisticiens savent depuis longtemps que les prénoms suivent des cycles. À l’heure actuelle, on retrouve Léo, Noah, David, Mila, Emma, Anna… comme prénoms à la mode et d’autres viendront.

Il m’importe en priorité de remercier « Je suis français » et son « pilote » de la publication de ce beau texte …

Je ne me étend pas quand au prénom du « Dauphin ». Si ce n’est qu’une question : Combien de Gaston ont régné dans la Maison de France/? Quelle fut Valois, Bourbon ou Bourbon – Orléans ?

Dans l’état de « feu » notre cher royaume de France hors un Monk en « préliminaires » je n’ entrevois pas d’issue…

Je lis avec retard de quelques jours – ou de cinquante-six ans – ce magnifique texte de 1970. C’est le commentaire de Marc vandeSande qui m’en a donné l’envie. Quant aux autres commentaires (un simple échantillon, je le sais) ils ne me semblent pas à la hauteur de ce qui a inspiré et motivé Henri, l’auteur.

À sa droite, pour ainsi mais mal dire: légitimité, justice, unité, paix, morale, idéalisme

À sa gauche : pragmatisme (alias économisme), féodalités renaissantes, le peuple trompé, culpabilisé, spolié…

Relisons plutôt ce passage ;

« La politique à faire est une politique de justice, celle que les papes qualifient de socialiste, celle qui doit mettre le monde du travail à l’abri des caprices de « la fortune anonyme et vagabonde ». Les manœuvres occultes de l’argent-roi, telles qu’elles s’exercent de nos jours, ne sont plus acceptables. Il faut en finir avec les féodalités nouvelles dont le règne est fondé sur la peur qu’elles inoculent au peuple pour le faire douter de son droit et de son destin, pour lui faire accroire que ses intérêts sont liés à leur puissance et qu’il lui faut devenir conservateur pour garantir les meilleures conditions de vie acquises par les luttes d’autrefois. »

Il me semble que la légitimité qu’il évoque ne peut être que le résultat de la poursuite héroïque des valeurs qu’il désigne et de la lutte acharnée contre leurs ennemis. Ce serait plutôt un malentendu de mettre la charrue héréditaire avant les bœufs du bon gouvernement.

Pour le dire très vite : la priorité me semblerait une réforme institutionnelle adaptée à notre temps, plutôt qu’une révolution de palais.