Par Pierre Builly.

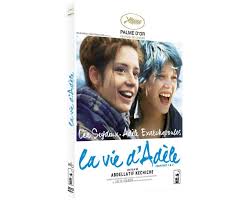

La vie d’Adèle 1 et 2 d’Abdellatif Kechiche (2013).

Qui a dit que la vie était simple ?

On a suffisamment parlé ici et là du film, qui a reçu un accueil critique et public excellent et je savais bien à quoi je m’attendais en regardant La vie d’Adèle 1 et 2. Les polémiques fortes, le parfum de scandale dégagé par des scènes de sexe lesbien exhibées avec une grande crudité, les récriminations des techniciens qui disent avoir été exploités par le réalisateur, les jérémiades des deux actrices, Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos qui font mine de découvrir après coup qu’on les a englouties dans une histoire à la limite de la pornographie, les kilomètres de scènes tournées qui n’ont pas été montées mais qui – dit-on – pourraient donner matière à deux ou trois autres films et tout le toutim des véhémences cinématographiques qui ne font s’agiter, en fin de compte, que les professionnels de la profession.

Si la chose me paraît stupéfiante, sidérante même, je suis bien conscient qu’une certaine quantité d’individus est attirée par son propre sexe. À dire le vrai, la chose me semble encore plus surprenante que l’inclination pour le végétarisme, le caodaïsme, la poésie de Saint John Perse, les romans de James Joyce et l’investissement militant pour le centrisme. Mais je suis bien obligé d’admettre que tout ce fatras existe et qu’il concerne une part restreinte, mais significative de l’Humanité. Qui suis-je pour juger ? comme a dit le Pape François une des rares fois où il n’a pas énoncé des énormités.

Donc l’histoire amoureuse douloureuse entre Adèle (Adèle Exarchopoulos) et Emma (Léa Seydoux). Véritablement intéressante et triste et prenante. J’ai plutôt de l’admiration pour le cinéma vériste d’Abdellatif Kechiche, la capacité qu’il a de saisir des regards, des visages, des histoires qui sont ceux de notre temps, de tous les temps peut-être et de les mettre en scène. C’est un cinéma quelquefois brutal, choquant, provocateur, mais en rien négligeable.

Un cinéma ambitieux (L’esquive, en 2004, où des élèves de banlieue essayent de jouer du Marivaux, La graine et le mulet, en 2007, portrait parfait de la chaleur affective de braves gens du port de Sète). Le type n’est assurément pas facile à vivre, erre, dans ses engagements entre Philippe Poutou et Marine Le Pen mais tout ça n’a pas beaucoup d’importance. (Au fait pourquoi les journalistes croient-ils devoir venir interroger les créateurs sur des questions d’actualité ou des positions politiques, dont la plupart se contrefichent ?). On sait que Kechiche est un réalisateur exigeant jusqu’à devenir odieux, mais après tout est-il pire que Henri-George Clouzot qui giflait et humiliait ses actrices ou que Julien Duvivier qui était un véritable glaçon, totalement dénué d’empathie ? C’est l’affaire de ceux qui ont signé un contrat, après tout et qui savent à quoi s’en tenir…

Donc la vie d’Adèle, une jeune fille, (Adèle Exarchopoulos), fascinée d’emblée par la vitalité efflorescente et un peu vénéneuse d’Emma (Léa Seydoux), issue d’un milieu plus bourgeois, en tout cas plus cultivé qui tente de se faire un nom dans la peinture contemporaine, à Lille et qui assume clairement son homosexualité, chose que découvre Adèle. Dût la chose étonner, je trouve absolument parfaites les scènes de rencontre, d’apprivoisement, de séduction entre les deux jeunes filles. Autant les dialogues avec les autres protagonistes (les parents, les amis, les copains) me semblent très minimalistes et limités, autant ceux d’Adèle et d’Emma sonnent vrai et parviennent à montrer un peu ce mystère absolu qu’est la séduction entre deux êtres.

Une fois que j’ai écrit cela, qui ne m’était pas évident, venons-en à la critique. D’abord l’épouvantable manie de Kechiche de filmer les trois quarts des scènes, quelles qu’elles soient, en plans gros et très gros : peu de repos pour l’œil, peu de captation de la réalité de l’entourage, tout est continuellement focalisé sur les visages des acteurs.

Je ne sais si c’est un tic ou une facilité, mais ça lasse. Comme lasse la répétitivité des scènes, la longueur du film (presque 3 heures qui auraient pu, donc, encore s’étendre). Et puis surtout la complaisance, l’ostentation du réalisateur pour des scènes sexuelles trop précises, presque chirurgicales et à la limite de la pornographie, trop fréquentes et trop redondantes pour n’être pas volontaires.

Je suis loin d’avoir une aversion pour la nudité féminine, d’autant que celle des deux actrices, qui sont particulièrement séduisantes, n’a rien de répugnant, loin de là. Mais il y a tout de même un moment où on se demande si Kechiche n’a pas pris un plaisir trouble et intense à filmer ces corps entrelacés, qui vont bien au-delà de ce qui était nécessaire pour montrer le désir mutuel ressenti par les deux jeunes filles. On aurait compris à bien moins.

J’ai souvent été à deux doigts de la réticence ; ce n’est pas une question de pudeur, mais de distance et de mesure. ■

DVD autour de 10€

Chroniques hebdomadaires en principe publiées le dimanche.

Encore une ode au lesbianisme…..

La haute finance et l’ensemble du système sous la férule maçonnique, veillent au grains qui permettent de démolir méthodiquement la société « post Chrétienne » française

Dans les années 90, nous avions le droit à ce genre de film avec Catherine Deneuve…

Et avant avec Josiane Balasko dans « Gazon Maudit »…

Pauvre cinéma « Français »….de Charybde en Scylla!!!

Que voulez-vous qu’on y fasse, Emmanuel Gauquelin ? Le film n’est pas une ode au saphisme et, en fait, il me semble plutôt triste et résigné sur ce goût particulier . Ça n’a rien à voir avec les enluminures gracieuses de David Hamilton, les jolies adolescentes bronzées des plages.

C’est un peu plus rude que ça, un peu plus intelligent.

Les lesbiennes existent ; vous devez être au courant, n’est-ce pas ?

J’ai été, un moment de ma vie, très proche de Jean-Claude Brialy, qui ne cessait de me dire que sa « nature » le conduisait fondamentalement vers son propre sexe et qu’il aurait bien préféré demeurer dans la norme. Mais qu’il n’y pouvait rien.

Jean Cocteau et Visconti réalisaient des films splendides et poétiques ,, » la Belle et la Bête, » « Orphée », pour Cocteau ou « Rocco et ses frères » et le Guepard pour Visocnti, films qui n’étaient pas une ode plus ou moins visible à l’homosexualité, et pourtant qui ignorait leurs goûts profonds. Ils magnifiaent les deux sexes dans leur compléntarité, la vie quoi, et le temps qui passe.( Dans le guepard Kirk Douglas et Claudia Cardinale plus que le très beau Alain Delon. C’étaient des créateurs, de vrais artistes, je ne suis pas sûr que la complaisance faisait partie de leur agenda . Au cinéma le voyeurisme tue l’äme. Devons nous accepter l’augure de ce film?

Dans «Le Guépard», il ne s’agit pas de Kirk Douglas mais de Burt Lancaster (les deux se rencontrèrent dans «Règlement de compte à OK Corall»). De mon point de vue, ces deux acteurs ne sauraient se confondre et je suis bien sûr que Henri ne les confond pas, erreur de nom, seulement. Cependant, ici, la confusion est amusante : en effet, Kirk Douglas est le père d’un ignoble érotomane, qui se pare des plumes du priapisme avec délectation, alors que Burt Lancaster inclinait vers son propre sexe. Précision supplémentaire à rappeler toujours : dans «Le Guépard», Burt Lancaster est absolument bouleversant et, comme acteur, tout à fait écrasant face au jeunot Alain Delon, celui-là, bien dépassé, tant en profonde beauté qu’en authentique art dramatique.

Mea culpa, fatigue, lapsus ? J’ai confondu Burt Lancaster avec Kirk Douglas, pourtant je savais bien que c’était Burt Lancaster prodigieux acteur. Je voulais s simplement souligner que le film dépasse, et de loin, les goûts particuliers des acteurs et duréalisateur, et se révèle une ode à ce qu’ il reste d’irréductibles de nos valeurs- voire la scène finale où le Guépard se met à genoux devant l’ancien monde qu’il doit quitter – dans les déchirements de l’histoire. ( Maintenant si AlainDelon parait effectivement écrasé et devient falot dans le guépard, c’est suite aux instructions de Visconti, aristocrate ate flamboyant, qui détestait l’arrivée de la bourgeoisie, qu’il méprisait. Dans Rocco et ses frères en revanche, Alain Delon a le beau rôle. Donc, je ne pense pas que son talent soit en cause, simplement la figure qu’il incarne. (Maintenant il y a d’autres considération que je n’ose faire ici…)

Et voilà que, partant de la vie plutôt ratée de deux jeunes filles lesbiennes, nous arrivons à la seule belle séquence du « Guépard », celle où Lancaster s’agenouille au passage d’une procession…

Mais – je l’admets volontiers – je n’ai aucune sympathie cinématographique pour Visconti. À mes yeux, « Le guépard » est ce qu’il a fait de moins mal, mais « Senso », « Nuits blanches », « Rocco et ses frères », « Les damnés », « Mort à Venise » !! Que c’est chichiteux, prétentieux, fardé comme une vieille tante !

Et pourtant à ce moment-là en Italie, ils avaient les immenses Rosselini, De Sica, et Risi, Comencini, Monicelli… et Mario Bava !!

Aaaah !!! Mario Bava ! Je retrouve, là, l’inclination provocante de Pierre Builly – est-ce bien ce pékin qui avait adapté «Le Masque de la mort rouge» d’Edgar Poe ?

Néanmoins, je suis tout à fait d’accord avec Pierre Builly quant au «manque de sympathie» que peuvent inspirer les films de Visconti, tout particulièrement «Mort à Venise», qui fait dans la dentelle compassée – ridiculisant au passage le pharamineux génie de Thomas Mann et faisant plier Mahler dans le sens le plus lamentablement hollywoodien –, «Les Damnés», encore, parfaitement malsains et, ne pas oublier l’archi-prétentieux «Ludwig, le Crépuscule des dieux».

En effet, «Le Guépard» détonne beaucoup, et en profondeur. Pour ma part, je me rappelle avec grande émotion la scène des larmes de Burt Lancaster, dans un miroir sauf erreur, et la venue inopinée de l’Alain Delon, véritable «cheveu sur la soupe»… Mais mes souvenirs remontent à près de quarante ans en arrière, alors… Maintenant, je répugne totalement à l’idée de jeter un seul œil sur le moindre film de Visconti.

En outre, j’aime assez peu le «réalisme italien». Le hasard m’a fait découvrir les frères Taviani, dont, au moins, un film m’a conquis – j’en ai oublié le titre, mais c’est celui dans lequel des guerriers romains surgissent des sillons de la glèbe pour secourir l’Italie, quasi digne d’Abel Gance ! «Les Affinités électives» sont une adaptation «impossible» du roman de Goethe, et pourtant… Autrement, dans cette Italie cinématographique et culturelle que je connais tellement mal, Sergio Leone me semble avoir eu quelque chose de réellement grand à offrir.

Pier Paolo Pasolini est assurément passionnant (je me rappelle sa «Médée», qui m’avait beaucoup impressionné, voilà bien cinquante ans), mais il est foncièrement abject et cela se sent. Je n’ai pas trouvé chez lui cette étincelle de réel «génie» qui rend William Burroughs et Jean Genet tant admirables, en dépit de ce qui reste assez illisible chez eux. Chez Pasolini, au fond, il n’y a QUE de l’illisible, de l’irregardable, et ce, en dépit de l’étincelle frioulane (ressourcée chez les Lombards, c’est-à-dire norraine) et maternelle qui l’a quelquefois éclairé.

Petite observation préliminaire : « Le masque de la mort rouge » d’après Edgar Poe est d’un habile faiseur des États-Unis, Roger Corman ; par son emploi singulier de la couleur, il ouvre la voie à Dario Argento (« Suspiria » et autres).

Mais de toute façon, vous l’aviez saisi, je faisais un peu de provocation. Car Mario Bava qui a tourné une kyrielle de films n’a pas été toujours ubnspiré ; on peut citer de lui des films très convenables : « Le masque du démon » (1960), « Six femmes pour l’assassin » (1964) ou « La baie sanglante » (1971)…

Vous avez raison d’évoquer Sergio Leone… Mais il est essentiellement fasciné par les États-Unis…

Eh oui ! Bel et bien «Le Masque», sauf que c’était « du démon» et non «de la mort rouge»… Roger Corman est le réalisateur de quelques adaptations de Poe, tels «Ligeia», une «Chute de la maison Uscher», et encore deux ou trois autres, dont, sauf erreur, un «Corbeau», jamais vu, dont je n’arrive pas à me faire la moindre idée de ce à quoi il peut avoir ressemblé, si la source en est bien le prodigieux poème… Je me demande s’il n’a pas également plus ou moins adapté des Lovecraft ; j’ai en tête «La Malédiction d’Arkham», sans bien savoir quelles images y rattacher : tout cela est fort éloigné dans le temps. Mioche, j’allais voir ces films-là au Brady, boulevard de Sébastopol, au Styx, rue de la Huchette… et, quelquefois, encanaillé pour dix dixième, jusque autour de Clichy-Blanche-Pigalle-Anvers, sans me rappeler aucun nom de salle – en ce temps-là, je m’orientais avec «L’Officiel des spectacles», cela existe-t-il encore ?…

Il me semble que les États-Unis de Sergio Leone ont quelque chose de parfaitement contre-amerloquains, comme si les données «made in USA» n’intervenaient qu’en contrepoint (qu’à «contrechamp», pour contrefaire le genre «Cahiers du cinéma») du sujet authentique, à savoir une tenaillante mélancolie, une immense nostalgie de l’on se demande sans cesse quoi exactement, mais qui tient à la hantise… Clint Eastwood a cultivé tout particulièrement ce versant du vouesterne, notamment avec ce que je tiens pour son chef-d’œuvre, «Josey Wales, Hors-la-loi», mais aussi avec sa première tentative réussie, «L’Homme des hautes plaines», tellement ambiguë, à tous points de vue, que la critique française avait accueilli cela en poussant des cris d’orfraie, à s’étrangler du qualificatif «fasciste», jusque’à ce que ces toujours plus crétins d’amateurs en viennent finalement à chevroter alzheimerement ils ne savent plus trop quelles louanges torsadées – il leur faut un bon Inspecteur Harry dans la gueule pour se refaire la cerise bien soulageante.

Quant à «Il était une fois l’Amérique», c’est une transcription relevant bien plus d’une maîtrise souveraine de l’hallucination échevelée que d’un quidam pouvant être «essentiellement fasciné».

De fait, il existe bien une « Malédiction d’Arkham » de Roger Corman en 1961, inspirée du récit de Lovecraft « L’affaire Charles Dexter Ward ».

Lovecraft (don’t une superbe édition d’un choix d’oeuvres est sortie en Pléiade il y a quelque temps) n’est pas bien servi par le cinéma ; trop rude, trop compliqué, trop extérieur au fantastique classique…

Excusez cette intrusion d’un incompétent profond (comme il y a des arriérés profonds) dans ce débat d’experts sur le cinéma italien: Au lendemain de sa mort, je repense à Claudia Cardinale dans la Fille à la valise. Son premier film ou presque, avec le très jeune Jacques Perrin, tourné en français car elle ne parlait pas encore italien, et dirigé par Zurlini.

Vous avez raison, Marc Vergier ! C’est un film de qualité, affaibli par la niaiserie du sujet, mais très agréable à suivre.

Si cela vous amuse, voici un lien avec la page de mon site qui en parle…

http://www.impetueux.com/la-fille-a-la-valise/

Pas d’accord avec David sur Visconti où il voit de la « dentelle compassée » .

Le cinéma italien est un grand cinéma, supérieur au cinéma français d’après guerre, à mon avis, et je citerais seulement trois grands, Fellini, Visconti et Antonioni ( il y en d’autres, mais tous apportent un regard sur un monde qui nous enchante.)

L’art de Fellini, c’est de nous plonger dans un cinéma où fantasmes et rêves transfigurent une réalité cruelle, celle de la vie. Antonioni, lui, nous met face à notre déshérence ( plus que » l’incommunicabilité ») . Quant à Visconti , son secret, c’est de nous faire saisir « le temps qui passe » et le legs inestimable ,la part incorruptible de toute éternité qu’il nous a transmise , non une nostalgie délétère mais la cristallisation de ce qui a été vécu, de tout ce qui i reste après les crises . ( un peu comme Kazan !) .. Paradoxalement Visconti, malgré ou à cause de ses sympathies communistes, nous donne le cinéma le plus « réac », qui soit, comme en témoigne la scène du guépard entre le garde-chasse ( Serge Reggiani et le Prince ( Burt Lancaster) où l’on voit le premier prendre avec talent et feu la défense des Bourbons du royaume de Sicile, et tout le film après tout est une ode à un monde révolu qui disparait derrière les assauts d’un monde plus âpre. .

Parler donc de « dentelle compassées « à propos de Visconti me parait hors de propos. Cela me rappelle ceux qui attaquent cruellement les prêtres partisans d’une liturgie traditionnelle et se moquent d’eux jusqu’à François parlant de « dentelles surannées, oubliant que toute vie est une liturgie que nous devons prendre au sérieux. Le cinéma de Visconti est extrêmement construit, chaque détail s’insère dans un ensemble ; comme un opéra magnifique qu’il ressuscite.

.Certes on peut trouver son climat pervers, avec une odeur de mort, mais si c’était pour nous montrer en filigrane, ce combat intérieur du cinéaste mettant en miroir ses obsessions personnelles, et la volonté d’y échapper. : « Mort a Venise » peut être vu comme un film décadent ou au contraire comme un extraordinaire hommage à Platon l’auteur du Banquet, où le héros rencontre au seuil de la mort, le vrai et l’immortel à partir de la beauté, sa quintessence ici incarnée par Tazio. Le débat reste ouvert,

Déjà ces trois cinéastes tentent avec leurs moyens par leur œuvre, , une narration chargée de symboles mais aussi de nous introduire ensuite dans un monde, de nous embarquer sur la scène du monde contemporain où nous pouvons comme eux chercher à voir la lumière au bout du tunnel, forger notre destin, en toute liberté. Selon nos goûts . Leurs films qui font partie de notre vie, sont un enrichissement : « le chant secret de la réalité « ? « Une dentelle compassée » , vraiment ? ,

Cher Henri, nous sommes en désaccord sur Visconti, c’est absolument certain… Il n’est pas question de chercher à savoir qui pourrait «avoir raison» ni à entreprendre de convaincre… Cependant, pour «Mort à Venise», ce que tu en dis relève de Thomas Mann… Du reste, souvent, les cinéastes vont chercher ailleurs la matière de leur travail. Ils ne sont que très rarement «inventeurs» – les romanciers peuvent faire de même, par exemple, en allant chercher des réalités existentielles ailleurs que dans leur imagination, c’est alors «leur écriture» qui vient à compter. Pour le cinéaste, son «écriture» est, a tant tout, l’image (pensons à Welles, qui déplorait l’irruption parlant), mais pas seulement, dès lors que le son est envisageable ; mais, dans les deux cas, ce sont des sortes d’«outils», un peu comparables à la plume de l’écrivain… Cependant, selon que l’on va chercher dans le «vulgaire» une matière à traiter ou que l’on s’en va emprunter sa matière à une œuvre antérieure, il apparaît certain que les deux sortes de travail ne sont absolument pas comparables. Lorsque Visconti emprunte à Lampedusa ou à Thomas Mann, il va se colleter avec une sorte d’interprétation préalable, sur laquelle il va coller la sienne par-dessus le marché ; on ne peut alors lui imputer aucune espèce d’intention. La seule chose à «juger» tient à ce que sa technique de cinéaste aura su en faire. Pour «Mort à Venise», je trouve son «interprétation» de la nouvelle de Mann assez déplorable : quand il ne fait pas pléonasme, il se trompe… Voire que son pléonasme puisse être une tromperie ; comme lorsqu’il colle de la musique de Mahler pour accompagner celui dont il a fait un écrivain alors que l’on sait que Thomas Mann pensait à Mahler quand il élaborait son personnage d’écrivain. Bref, il y a de la cuisine là-dedans, et pas toujours du meilleur goût…

N’étant pas connaisseur de Lampedusa, je ne discuterai pas le traitement du «Guépard» ; mais c’est comme les metteurs en scène d’Opéra : il faut toujours qu’ils relèvent la sauce jusqu’à l’écœurement : à celui qui sera le plus dégoûtant ou qui prendra la mine la plus dégoûtée, tel l’infâme Chéreau avec Wagner ou Strauss. D’ailleurs, Visconti mit en scène des opéras… Je repense à Patrice Chéreau, qui avait un réel grand talent de metteur en scène (sa «Dispute» de Mariveau était un très beau spectacle, visuel et sonore), il a sombré dans le plus démentiel stupre cérébral.

On m’opposera mes génuflexions répétées devant Akira Kurosawa, lequel, sans nul doute, est allé chercher chez Gorki, chez Dostoiewski, de la matière, et chez Shakespeare… Sauf ses œuvres que je qualifie d’«occidentales» (les films noirs et «sociaux») au nombre desquelles je compte «L’Idiot» et «Les Bas Fonds», œuvres qui ne tendent pas aux dimensions épiques et spirituelles de certaines autres. Par ailleurs, on m’accordera que «Le Château de l’Araignée» ou «Ran» ne maltraitent en pas plus «Macbeth» que «Le Roi Lear» ; tout au contraire, les images et le son (spécialement dans le chef-d’œuvre absolu et inégalable qu’est «Ran») nous TRANSPORTENT, à la lettre runique («transporter en un autre lieu par le chant» est une formule pour indiquer la réalité du processus chez les Finnois [cf. Veljo Tormis])…

Je ne perçois pas une once de Platon chez le Visconti de «Mort à Venise» et d’ailleurs ; il n’y en a d’ailleurs pas non plus dans la nouvelle de Thomas Mann : il ne suffit évidemment pas qu’une jeunesse éphébique fît tourner la tête pour en référer aux «beaux jeunes gens» invoqués par Socrate ici et là…

Ce qui intéressait Thomas Mann était son propre cas d’attraction subie pour les beaux jeunes gens, cas dont il lui plut d’accentuer le tourment intérieur en logeant cela chez un «artiste» en plein retour d’âge. Visconti devait déjà avoir connaissance des tendances à l’éphébie de Thomas Mann et, assez vulgairement, il a fait du pseudo-Mahler un Thomas Mann sur le retour. Ce qui est une indignité de sa part, car Thomas Mann jouissait de la même formidable inspiration à la fin de ses quatre-vingts ans («L’Élu» est une des plus grands romans d’Occident et, sans doute, le plus grand, au moins, par la prouesse technique.

Quant à Tazio, je suis bien sûr qu’il fait frémir tous les pédérastes bien éduqués de la Terre, mais, tout de même, la beauté ne correspond pas exactement à ce jeune homme quasiment mis «en dentelles» pour persuader au spectateur que c’est décidément du bien joli garçon que celui-là. Enfin, je préfère cela aux «tasses» dont Patrice Chéreau (pour revenir à cette saleté) se faisait un régal.

Cher David,

Merci de cet échange,Je voulais juste mettre en perspective les films marquants qui peuvent nous aider, eux, à à sortir de tunnel, le nôtre? . Quant à Visconti, qu’on apprécie ou non, je ne voudrais pas qu’on le juge et le confonde avec la négativité de ses personnages, effectivement dans l’ambiguïté, comme nous?. Le tout est d’en sortir et l’esthétisme ne suffit pas …..

Sans paroles, ce tendre et astucieux hommage à Claudia Cardinale. Il n’y manque que « la fille à la valise ». Bon voyage Claudia.

https://www.youtube.com/shorts/K1LpQ7bmdtI