Par Pierre Builly.

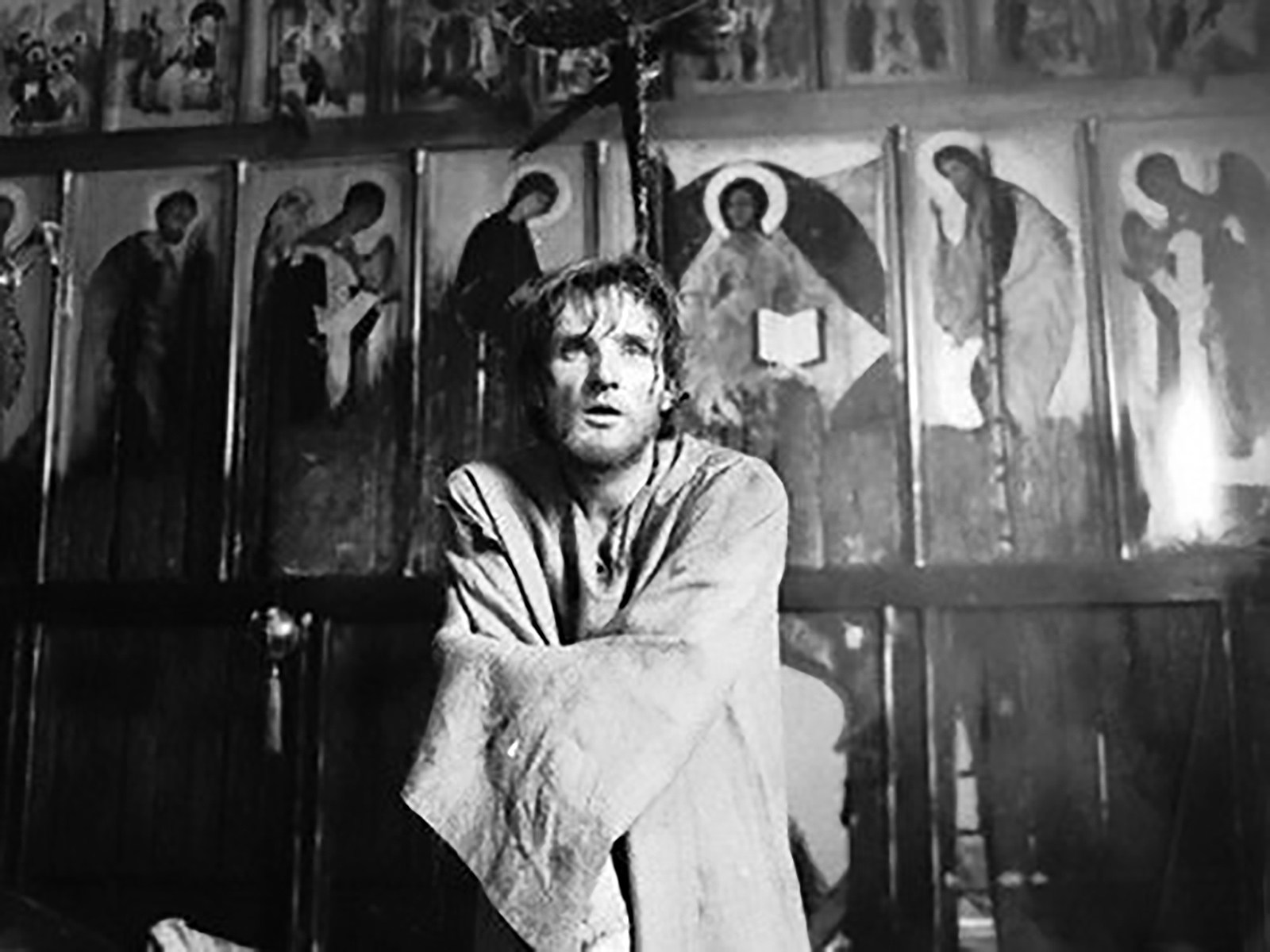

Andreï Roublev d’Andreï Tarkovski (1966).

Aussi beau, qu’ennuyeux.

Il y a des jours où l’âme slave, qui m’est pourtant si chère, est un peu trop compliquée pour moi et où je ne comprends plus ses foucades, ses subtilités et ses incandescences. Cela m’est arrivé à la lecture des Frères Karamazov ; et à nouveau hier, en regardant Andreï Roublev, que j’avais beaucoup apprécié il y a quelques années, et qui m’a souvent exaspéré, à tout le moins profondément ennuyé.

C’est entendu et ce n’est pas contestable : le film est un admirable recueil d’images et la façon de filmer de Tarkovski, sa sensibilité extrême, son sens de la désolation, qui s’exprime à tout instant par des choses très simples (la pluie qui tombe en averse drue, les feuilles mortes qui brûlent, la terre imbibée d’eau, le crépi usé des murs) sont ceux d’un artiste profond.

Mais la lenteur du récit, ses ellipses étonnantes et agaçantes, sa division en séquences hiératiques apparaissent artificielles et même un peu hautaines. Je tiens pour rien la petite connaissance de l’histoire de la Russie qu’il faut avoir pour se colleter à la période troublée du début du 15ème siècle ; après tout, Wikipédia n’est pas fait pour les chiens et si l’on éprouve de l’intérêt pour un peuple et une civilisation, le moins qu’on puisse lui donner est d’aller jeter un œil attentif sur son passé, ce qui en fait l’esprit, l’identité et la légende. Mais je ne suis pas certain qu’on puisse passer au-dessus de tout ce qui fait l’âme d’un peuple sans en connaître la langue, la spiritualité, les traditions, sans participer complètement de son génie propre. Vieux débat et vieilles querelles que j’ai eus ici et là à propos d’autres cinémas.

En vingt lignes, j’ai écrit deux fois le mot âme ; ce n’est pas volontaire, mais ce n’est certainement pas par hasard que je l’ai fait : il y a dans Andreï Roublev ces exaltations, chagrins, furies, violences, cruautés, réconciliations, terreurs, mélancolies qu’on prête, à tort ou à raison, au caractère slave, à cette immense Russie, dont la capacité de souffrir, d’endurer, d’absorber le Mal, mais aussi de lui résister et, finalement de le vaincre sont une des constantes. Aussi la facilité de passer en un instant du rire aux larmes, du grotesque au tragique, du dérisoire au pompeux, du misérable à l’opulent que nous ne connaissons pas en Occident.

Mais rien de plus difficile à saisir qu’une âme, tous les confesseurs vous le diront. C’est un chemin escarpé, austère, qui demande un effort considérable pour le moindre cheminement. Tarkovski se place un peu au bord du chemin de son personnage, moine et peintre d’icônes, dans les temps incertains des invasions tartares, de la dévastation des villes et des luttes fratricides. Il a écrit, en présentant Roublev pour Les Cahiers du cinéma ce portrait que je souhaiterais qu’on me décrypte : L’histoire de la vie de Roublev est l’histoire d’un concept enseigné et imposé, qui se brûle dans l’atmosphère de la réalité vivante, pour renaître de ses cendres comme une vérité nouvelle à peine découverte. Lisant ceci, je crains de ne pas être plus avancé.

Mon point de vue, exactement médian, est naturellement absolument arbitraire : il serait beaucoup plus faible s’il ne s’établissait que sur le récit, beaucoup plus fort s’il ne considérait que des séquences d’une brûlante envolée, la mise à sac de la ville de Vladimir, par exemple, la coulée de la cloche de bronze, qui marque la renaissance d’un village, ou la fête païenne orgiaque (qui m’a fait songer, tout à la fois, et sans vrais cohérence, à The wicker man et au Temps des gitans). Bref, il faudra que je revoie Andreï Roublev dans une dizaine d’années. Si Dieu, d’ici là, me prête vie…■

DVD autour de 17€

Chroniques hebdomadaires en principe publiées le dimanche.

Monsieur Builly, je vous cite à propos de Tarkovski:

» Il a écrit, en présentant Roublev pour Les Cahiers du cinéma ce portrait que je souhaiterais qu’on me décrypte : L’histoire de la vie de Roublev est l’histoire d’un concept enseigné et imposé, qui se brûle dans l’atmosphère de la réalité vivante, pour renaître de ses cendres comme une vérité nouvelle à peine découverte. »

Je ne saurais « décrypter » le sens du propos de Tarkovski sur lequel vous butez. Je me demande simplement si le cinéaste ne fait pas allusion ici à l’art tel qu’il a été enseigné à Roublev et tel que ce dernier l’a vécu une fois confronté aux réalités sanglantes dont il a été le témoin et qui l’ont poussé à y renoncer, faire vœu de silence et revenir ensuite à la création artistique.

En d’autres termes, l’art serait ici le sujet principal. L’art abandonné par Roublev lorsqu’il découvre la férocité tatare -et non « tartare » comme écrit suite à une coquille 🙂 et l’art retrouvé mais selon d’autres dimensions tandis que Roublev a été témoin de réalités sanglantes qu’il a intégrées.

On peut voir là une sorte de critique de l’approche académique de l’art tandis que l’art « brûlé » au contact de la réalité renaîtrait enrichi.

Ce n’est là qu’une idée que je vous soumets. Bien à vous

Merci Pierre d’avoir attiré notre attention sur Andreï Roublev; Ce film est magnifique, nous émeut en profondeur, enfin un film qui tente de nous sortir du tunnel. Tarkowsky à travers cette chronique nous embarque sur la scène du monde contemporain, que ce soit la Russie qui tente de survivre à ses déchirements, ou nous aux nôtres. Nous sommes tout de suite plongés dans des images superbes ; d’une beauté à couper le souffle, d’une musique aussi qui sourd , et nous pouvons aussi nous identifier. . Non, , il n’y a pas de lenteur, ce film touche à la quintessence de la ( Sainte) Russie, se déroule comme une liturgie , garde donc son rythme. (pas plus qu’il y a à mon avis, des longueurs chez Dostoïevski qui généralement dans ses romans relance toujours le débat par une succession de coups de théâtre, et nous rend partie pour poursuivre le récit. Notre vie, toute vie n’est-elle pas en attente jusqu’à notre dernier souffle. ?

Andreï Roublev est en réalité une chronique, qui nous touche sur la renaissance, renaissance de la Russie engluée en 1965 dans le communisme en fin de vie, voire l’extraordinaire fin du film où un très jeune adolescent retrouve le secret des fondeurs de cloche, cloche qui va retentir, et de quelle manière dans le cœur de tous ces Russes. et bien sûr dans le nôtre.

Je songe à ces jeunes royalistes en 1934 , qui ont fait sonner les cloches de Notre Dame pour saluer l’arrivée d’un héritier, chantant Noël à la Maison de de France,. Est-ce abusif d’attendre de notre côté d’une jeune enfant nous libérant du maléfice – je ne dirais pas lequel- le signal de notre renaissance ?

Bonjour,

Ayant lu et relu l’article de M. Builly, je demeure partagé. Je me sens quelque droit, ayant publié des livres sur de grandes figures culturelles de l’URSS – Maria Youdina, Sergueï Averintsev – à formuler deux remarques: l’une est que, bien que M. Builly, sans doute averti du risque que je vais indiquer, n’use pas littéralement de ce terme, l’expression « d’âme slave » est à ranger au magasin de ces commodités de la conversation qui permettent de s’asseoir sans penser. Il faut rappeler qu’elle a été forgée de toutes pièces par les intellectuels russes de la deuxième partie du XIXème siècle à l’usage des Occidentaux, qui ne sont pas privés de la reprendre à grands échelle, pour éviter de « penser » les effets désastreux de l’industrialisation excessivement rapide qui, en Russie, après la suppression du servage, a poussé les « paysans » vers les villes, dénouant dangereusement leurs liens identitaires profonds avec la terre russe et les traditions correspondantes. Ma deuxième remarque veut simplement rappeler qu’avec le film de Tarkovski, ‘il faut aussi faire l’hypothèse d’une dimension non plus tout à fait artistique mais radicalement spirituelle, auquel cas toute tentative de compréhension de son film par notre seule intelligence est d’avance vouée à l’échec. Jean-Noël Benoit

L’âme s’incarne, où elle veut, donc en terre slave. Tout film, qui touche à notre mystère intime, a une dimension spirituelle parce qu’incarnée, pour certains, c’est à pleurer, ce sont parfois les nôtres, d’autres nous transportent, Andreï Roublev fait l’unanimité.

Pierre Builly est décédé le 4 octobre 2025. Il sera enterré le 9 octobre 2025 en l’église Saint Médard à Paris à 14h30. Qu’il repose en paix.

Quelle triste nouvelle vous nous apprenez là quand sa chronique paraissait au lendemain de son départ…

Toutes mes condoléances à sa famille, à ses proches et à vous, ses amis.