Par Pierre de Meuse.

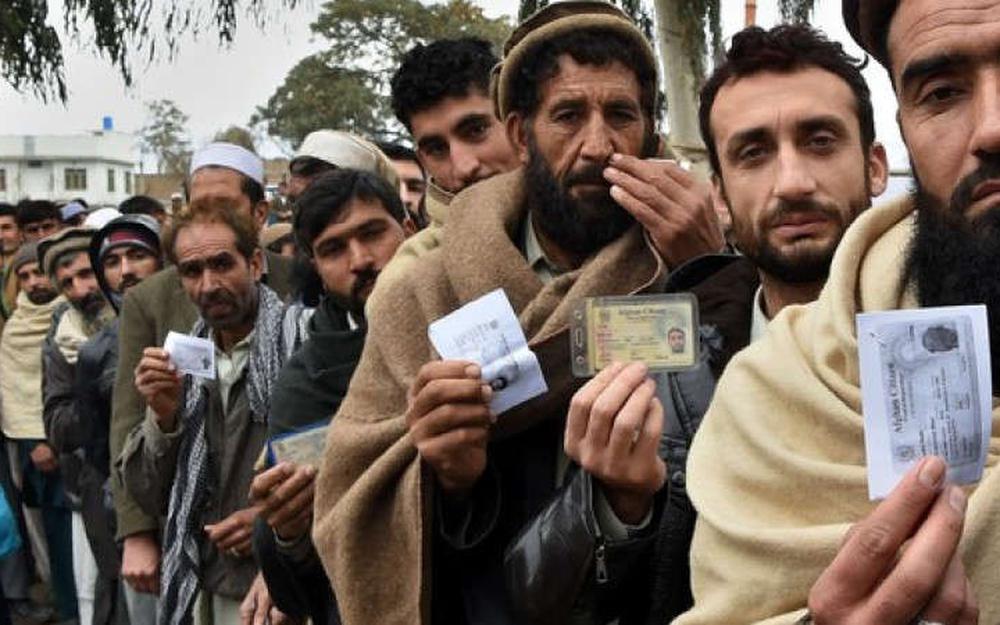

Un événement soulève les réseaux sociaux depuis une semaine : le 5 novembre, le jeune militant catholique et identitaire Jean-Eudes Gannat a été mis en garde à vue sur décision du procureur d’Angers pour une éventuelle comparution immédiate permettant son incarcération dans la foulée. La raison de cette mesure du ministère public ? La publication sur le réseau TikTok d’une vidéo de 24 secondes prise d’un téléphone portable montrant l’assemblée quotidienne des Afghans du CADA à l’entrée du supermarché Leclerc de Segré, petite bourgade angevine. Désœuvrés, habillés de leur tunique et de leur pakul (le béret afghan), ils palabrent, partageant les denrées tout juste achetées et buvant du thé. La vidéo est accompagnée de ce commentaire : « Marre de vivre avec les cousins des Talibans au fin fond de nos campagnes ».

La garde à vue a duré 36 heures. Jean Eudes, menotté, selon le rite recommandé d’humiliation, d’intimidation et de censure, a été questionné sans relâche sur des sujets divers, certains purement personnels, puis informé qu’il était mis en examen pour « incitation à la haine raciale ». Finalement, le procureur renonce à la comparution immédiate. La Justice pénale jugera donc en mai le prévenu.

Comment expliquer un tel acharnement ? Car enfin attirer l’attention sur le caractère étranger, voire étrange, d’un tel attroupement chaque jour que Dieu fait n’est en soi ni l’expression d’une discrimination raciale, ni d’un appel à la haine. Ou alors, c’est selon l’aphorisme de Montherlant, que l’on prostitue le mot. Pour comprendre l’attitude du magistrat du Parquet, il faut se référer à la loi, en l’occurrence la loi Pleven de 1972. Si depuis cette date les tribunaux appliquent une jurisprudence extensive à cette loi, au mépris du principe général du Droit en matière d’interprétation de la loi pénale, c’est parce que cette loi est mal rédigée. En effet, elle stipule que l’article 35 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 n’est pas applicable en matière de répression du racisme, c’est-à-dire qu’une personne poursuivie pour diffamation raciale ne peut échapper à une condamnation même si elle prouve la vérité de ses allégations. Et comme la loi Pleven ne donne aucune définition du racisme, la jurisprudence a étendu démesurément l’application de la répression. Dès lors, constater le fait que les Afghans, exilés sur une terre qui n’est pas la leur, aient besoin de se retrouver ensemble en campant sur le lieu prosaïque d’un parking de supermarché, et que cette attitude réconfortante pour eux, mais dérangeante pour nous Français, est devenu irrecevable. Nous ne devrions pas le voir !

…Postuler implicitement que l’affirmation de la diversité des peuples et des cultures est une pensée interdite.

En fait, il y a une logique sinistre dans cette affaire : écarter l’exceptio veritatis de la répression, c’est reconnaître que la loi ne réprime pas des actes concrets, mais des pensées. Et postuler implicitement que l’affirmation de la diversité des peuples et des cultures est une pensée interdite. En attendant que l’abrogation des lacunes de la loi Pleven et de toutes les lois et jurisprudences – y compris celle du Conseil constitutionnel – qui l’ont suivie soit incluse dans le Droit, il est indispensable que nos magistrats respectent le simple bon sens. ■ PIERRE DE MEUSE

Derniers ouvrages parus

Nous entrons dans le totalitarisme assumé et judiciaire ; Staline le faisait plus directement mais pas plus efficacement

Nous sommes déjà dans le totalitarisme maintenant la dictature est en marche c’est annoncé clairement par le locataire de l’Elysée: seule la parole des médias doit être la seule et unique vérité!!!!!

Depuis que le Parquet est sous l’emprise du pouvoir politique, la justice n’est plus indépendante. Donc la France n’est plus une démocratie, vu qu’il n’existe plus une séparation des pouvoirs. Il faudra bien un jour que ce régime maudit tombe.

Merci à Pierre de Meuse pour ses précisions érudites. L’ami Joset, lui, ne devrait pas identifier démocratie et séparation des pouvoirs. Ces notions appartiennent à deux sphères indépendantes. la morale ou la bonne justice, d’une part et l’organisation des pouvoirs politiques d’autre part.

J’ajoute que les Afghans, dans leur majorité Patchoune, appartiennent plutôt à la race blanche ou « caucasienne » ou « aryenne ». On pourrait discuter ainsi de la « race » de nombreux étrangers mais, comme le souligne M. de Meuse nous vivons dans le brouillard épais et menaçant des Pleven et consorts. Ainsi que l’anti-modèle US qui voit des « non-white »partout.

Une belle intervention de Pierre de Meuse, qu’il en soit remercié.