Par Radu Portocala.

« Le Grand Frère de l’Ouest a remplacé le Grand Frère de l’Est. Et tout va bien. »

En mars 1945, quand le Kremlin a imposé à la Roumanie un premier ministre asservi aux communistes, les Américains, principale puissance alliée, n’ont rien dit. Leur silence a été le même quand il s’est agi de la chute des autres pays de l’Europe du centre et de l’Est.

Quand, quelques mois plus tard, les communistes se sont mis à jeter des gens en prison, les Américains n’ont rien dit.

Fin 1945, quand tous ceux qui, pendant la guerre, ont risqué leur peau en travaillant pour eux, ont été envoyés dans des camps soviétiques, de préférence au-delà du Cercle polaire, les Américains n’ont rien dit.

Quand, en 1946, une force d’occupation soviétique de 600 000 homes s’est installée en Roumanie, les Américains n’ont rien dit.

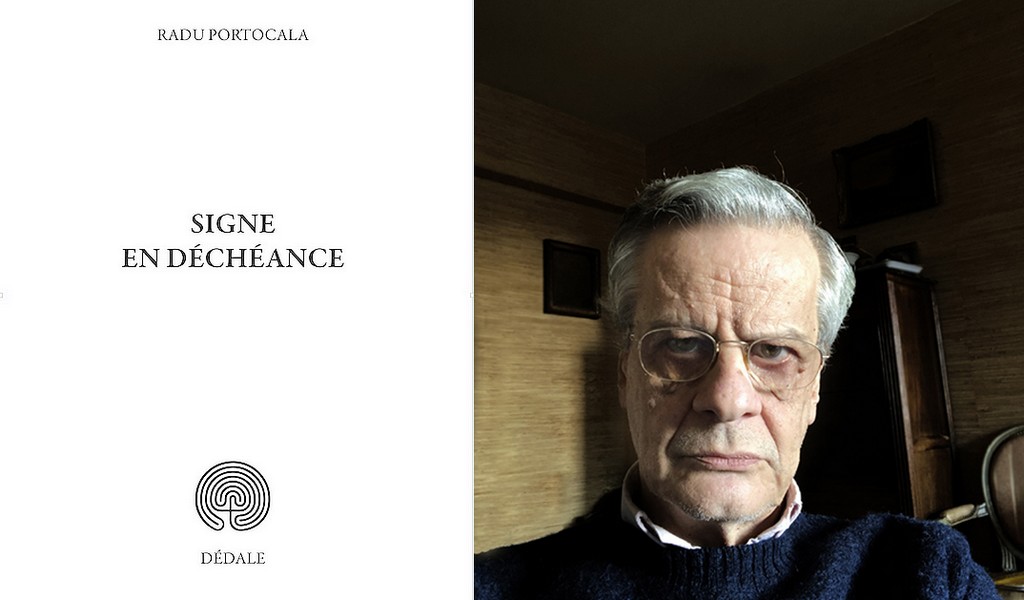

En 1947, quand les communistes dirigés par Moscou, ont obligé le roi à abdiquer, les Américains n’ont rien dit. (Photo ci-contre)

Quand l’industrie et les terres ont été nationalisées, produisant un désastre économique, les Américains n’ont rien dit.

Quand les membres des gouvernements « bourgeois » qui avaient été leurs amis ont été envoyés dans des prisons où ils devaient mourir, les Américains n’ont rien dit.

C’est alors, justement, que d’innombrables malheureux ont commencé à dire : « C’est sûr ! Les Américains vont venir. » Quand on les attrapait, ils allaient pour de longues années en prison. Mais les Américains, eux, ne venaient pas. Ils se faisaient remplacer par les émissions stupides de « Radio Free Europe » qui nous expliquaient que nous n’étions pas libres, que les choses allaient mal chez nous, mais qu’en revanche, chez eux, tout était en ordre.

Quand les Hongrois ont eu le courage de se révolter, en 1956, et de demander un adoucissement du communisme, nous avons espéré que les Américains viennent, mais ils ne sont pas venus. Ils se sont contentés de quelques paroles d’encouragement pour les révoltés et d’une demande de modération pour les Soviétiques.

Quand Ceausescu est arrivé au pouvoir, les Américains ont été très contents, et ils ont continué à être contents pendant vingt ans, parce que la manipulation « Roumanie dissidente dans le camp soviétique » flattait leurs fantasmes.

En 1968, quand des troupes du Pacte de Varsovie ont envahi la Tchécoslovaquie, ils n’ont pas dit grand-chose. « Brejnev n’est pas gentil » ou une baliverne de ce genre, pas plus, sans doute pour ne pas se couper l’appétit.

Quand Ceausescu, en 1971, a fait sa révolution culturelle d’inspiration maoïste et le Roumanie a été jetée dans des ténèbres, les Américains n’ont rien dit. Seul George Bush père, un peu plus tard, a dit : « Il est communiste, mais c’est un communiste bien. »

Dans les années ’80, quand la Roumanie mourait de faim, de froid et d’absence de médicaments, les Américains n’ont rien dit. Ils ont juste pensé transformer « Radio Free Europe » en télévision. Mais ils ont abandonné pour ne pas trop indisposer Moscou.

Quand Ceausescu a commencé à démolir villes et villages, provoquant un désastre social, les Américains n’ont rien dit.

Enfin, en décembre 1989, quand les services Soviétiques ont renversé Ceausescu, les Américains se sont beaucoup agités pour imposer l’idée que c’était leur exploit.

Ensuite, quand tout est rentré dans l’ordre, ils sont enfin venus. Ceux qui avaient commencé à les attendre en 1946, étaient morts. Mais qu’importe ? Les Américains sont venus finalement, avec leurs bases, avec leurs conseillers, avec leurs diplomates qui donnent des ordres, avec leur commerce et même avec leurs GIs. Comme les Soviétiques en 1946. Mais maintenant ce sont des Américains. Le Grand Frère de l’Ouest a remplacé le Grand Frère de l’Est. Et tout va bien. Ils vont enfin sauver le monde entier. Ils ont l’homme qu’il faut. o ■ o RADU PORTOCALA

Ces lignes sont parues le 20 janvier sur la page FB de leur auteur.

Radu Portocala est écrivain et journaliste, spécialisé notamment en Relations Internationales.

Dernière publication…

Depuis 1914, la politique étrangère des États-Unis se présente souvent comme la défense de la liberté et de la démocratie, mais elle s’est surtout traduite par une logique de puissance, d’ingérence et de domination économique et stratégique.

Dès la Première Guerre mondiale, l’entrée en guerre des États-Unis en 1917, officiellement pour « défendre la démocratie », répond aussi à des intérêts économiques majeurs : protéger les prêts accordés aux Alliés et imposer leur influence dans le nouvel ordre mondial. Cette ambiguïté se confirme après 1945, lorsque les États-Unis utilisent leur victoire pour imposer un leadership mondial fondé sur leur supériorité économique, militaire et monétaire (plan Marshall, dollar comme monnaie de référence).

Pendant la guerre froide, la lutte contre le communisme sert de justification à de nombreuses interventions violant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Les États-Unis soutiennent ou organisent des coups d’État contre des gouvernements démocratiquement élus (Iran en 1953, Guatemala en 1954, Chili en 1973), dès lors que ceux-ci menacent leurs intérêts stratégiques ou économiques. Cette politique révèle une conception sélective de la démocratie, tolérée uniquement lorsqu’elle est compatible avec les intérêts américains.

Les guerres menées directement par les États-Unis illustrent aussi les limites morales de leur action extérieure. Au Vietnam, l’intervention provoque des millions de morts et des destructions massives, sans atteindre les objectifs affichés. Plus récemment, l’invasion de l’Irak en 2003, fondée sur des preuves falsifiées concernant des armes de destruction massive, déstabilise durablement le Moyen-Orient et alimente le terrorisme qu’elle prétendait combattre.

Enfin, la politique étrangère américaine s’appuie largement sur le hard power : bases militaires sur tous les continents, sanctions économiques extraterritoriales, pressions diplomatiques constantes. Cette attitude nourrit l’anti-américanisme et donne l’image d’une puissance plus soucieuse de maintenir son hégémonie que de promouvoir un ordre international juste et équilibré.

Ainsi, depuis 1914, la politique étrangère des États-Unis apparaît moins comme une défense universelle des valeurs démocratiques que comme une stratégie pragmatique de domination, marquée par des contradictions profondes entre discours idéologique et pratiques réelles.

Si les Iraniens pensent que les Américains vont venir les secourir, c’est qu’ils ignorent l’histoire et s’illusionnent